首頁>書畫·現(xiàn)場>一點一評一點一評

文藝不分家:那些文人和畫家之間的傳奇故事

文藝不分家,文學(xué)和藝術(shù)之間本就有座橋梁將二者連接,藝術(shù)史上也有很多文人和畫家之間的傳奇故事。很多畫家在推出早期作品之前,作品的支持者和認(rèn)同者并不是美術(shù)界的評論家們,相反卻常常是文壇里的人。就好比,印象派用跨時代的技法觀念去沖擊傳統(tǒng)美術(shù)時,就遭到了官方美術(shù)系列的抨擊和鄙視,其所認(rèn)可的是波德萊爾和左拉等一批文人,這些人在詩中和文學(xué)中都贊美了印象派的成就,去歌頌印象派畫中人物的光彩,說的好像比天上的神明還要美的多。但不可否認(rèn)的一點是,畢加索和阿波利奈爾、托爾斯泰與列賓之間關(guān)系卻極其緊密。

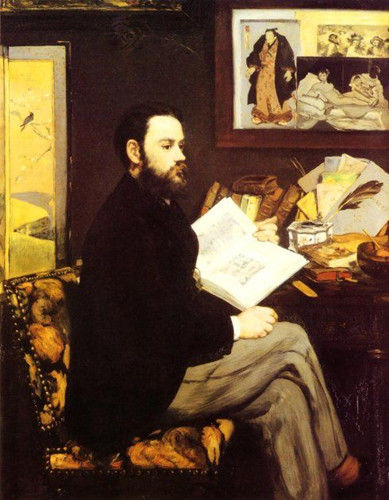

左拉和印象派

左拉曾經(jīng)將印象派稱作是繪畫領(lǐng)域的自然主義,他說,繪畫給人的是感覺,而不是思想。印象派畫家表現(xiàn)在自然光下的真實,并堅持在自然中寫生,這些光的變換使其盡可能多的去捕捉光的瞬間。從整體上而言,他們是將這種自然清新和生動的感覺放在了首位。

我們反觀左拉的文學(xué)創(chuàng)作,和印象派在消弱其藝術(shù)故事性的同時,也將筆鋒轉(zhuǎn)向了對平常事物的追尋。雖說在表現(xiàn)方式上多有不同,即印象派繪畫轉(zhuǎn)向描繪事物給人的第一感覺和印象,而左拉轉(zhuǎn)向場景的感受性描繪,其在精神內(nèi)涵上其實是相同的,即對真實感的推崇。二者雖說都是在反映真實生活,但從來不會從題材中引入思想觀念,更多的是以包含情感的筆墨來描寫感情,傳遞出個人的生命體驗。

波德萊爾與印象派

波德萊爾,法國十九世紀(jì)最著名的現(xiàn)代派詩人、象征派詩歌先驅(qū),被評價為印象派評論的代言人。波德萊爾與印象主義和象征主義畫家馬奈、塞尚、高更都非常親密,早期波德萊爾的詩受到歐洲藝壇上最早玩弄“光和影”大師透納的影響,不過唯獨(dú)有趣的一點是,后期波特萊爾的詩卻又開始影響印象派的這些畫家。梵高舉槍自殺時,波德萊爾說,“他生下來,他畫畫,他死去。麥田里一片金黃,一群烏鴉驚叫著飛過天空。”

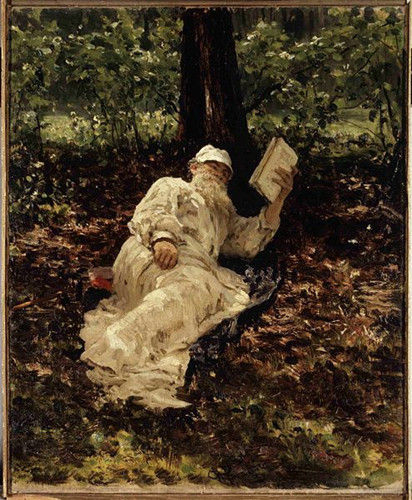

列賓所作的托爾斯泰

一戰(zhàn)之后,畢加索的人物畫重又回歸傳統(tǒng),例如《讀者》,很多人都會認(rèn)為畫中所描述的是畢加索和法國畫家紀(jì)堯姆•阿波利奈爾,以此畫來紀(jì)念畢加索對故人的深厚友誼。作品中描繪的是兩個魁梧的男人并肩坐在石頭上,非常自然地將手臂搭在對方的肩膀上,以此來顯示出二人的親密關(guān)系。右邊會放著書籍,手中還拿著信件,一次去暗示作為文學(xué)家的阿波利奈爾。

美國女作家格特魯?shù)?bull;斯坦因被譽(yù)為“現(xiàn)代主義之母”。實際上,其和她整個家族都有著自己獨(dú)特的眼光和膽識,并寫出了一段充滿了傳奇色彩的家族收藏史。20世紀(jì)上半葉,但凡是活躍在巴黎的一流藝術(shù)家、詩人和作家,都會在斯坦因家的周末沙龍中出現(xiàn)。斯坦因家的周末沙龍也因為野獸派大師馬蒂斯、德蘭及弗拉曼克的加盟被媒體戲稱為“危險狂人的畫廊”。

那個時候,馬蒂斯的《戴帽子的女人》剛剛問世,就遭到了批評家們的抨擊和嘲笑,維度斯坦因?qū)@幅沖阿瑪尼革命精神的作品一見傾心。在反復(fù)猶豫過后,決心購買這幅畫。多年以后,他再回憶到這件事情時,說到,“這是一幅光芒四射、充滿力量的作品,但也是我所見過的最臟亂的顏料涂抹……如果不是為了用幾天時間來消解抵觸心理的話,我會迫不及待地買下它。”也是從這以后,就開始有無數(shù)的藝術(shù)家們前往Rue de Fleurus公寓觀摩這幅傳世之作,其中也包括當(dāng)時還未成名的畢加索。

列賓第一件見托爾斯泰時,托翁那時候是52歲,畫家36歲。列賓用他明察秋毫般的銳利眼神將托老打量了一遍,而后用毫不遜色于畫技的文筆寫下了一段精彩的記述,將一個有血有肉的托爾斯泰的形象展現(xiàn)出后人面前,就仿佛是一個永遠(yuǎn)不能忘卻的朋友一般。

他是這么寫的,“在莫斯科大喇叭胡同我的小畫室里,黃昏,一切東西突然都染上了一層晚霞的光彩,在這種特殊的肅穆氣氛中顫動著。這時,一位身體強(qiáng)壯、頭顱碩大、留著又寬又密的大胡子、穿著黑色長禮服的先生走進(jìn)來找我。這真是列夫•托爾斯泰嗎?原來他是這種模樣啊……這是個奇特的人,像一位熱情的活動家,虔誠的傳教士,他說話時聲音深沉而且動人。當(dāng)他心情激動、情緒很差的時候,聲音中有一種悲愴的調(diào)子,而在威嚴(yán)的濃眉下,一雙嚴(yán)峻的懺悔的眼睛就閃出磷火般的光芒。”

編輯:邢賀揚(yáng)

關(guān)鍵詞:文藝 左拉 波德萊爾 印象派 列賓 托爾斯泰

希臘舉行閱兵 慶祝獨(dú)立日

希臘舉行閱兵 慶祝獨(dú)立日 以色列對加沙地帶實施報復(fù)性空襲

以色列對加沙地帶實施報復(fù)性空襲 特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán)

特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán) 北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約

北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約 中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕

中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕 泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席

泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席 博鰲亞洲論壇2019年年會準(zhǔn)備就緒

博鰲亞洲論壇2019年年會準(zhǔn)備就緒 也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅