首頁>書畫·現場>訊息訊息

林徽因的字

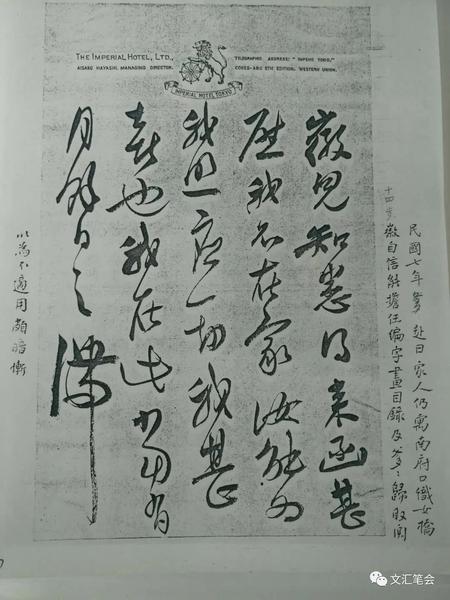

林長民家書。林徽因用小楷寫了旁注。

題目不說“林徽因書法”,卻道“林徽因的字”,是她從不把字當書法來書寫,也從未以手澤“雅正”于人。雖然她父親林長民的書法名噪一時,還曾一度鬻字解困;雖然林徽因的字遠勝時下許多女性作家的墨寶,甚至勝過某些自詡書法家的男性。

林徽因留存的手跡為數不少,大體是手稿、信札,除幼年家書,幾乎全用硬筆。顯然她自小臨過碑帖,那時高門閨秀不練練字的很是罕見。林徽因的字脫俗硬朗,不像她容貌的姣好、身材的纖細,恰符合她內心的剛強堅韌,仍算得上字如其人。大概臨帖終究沒有堅持很久,未得進入書法境界。比之同輩女作家的字,不及凌叔華,較謝冰心似也稍稍遜色。

故舊劉緒源先生在世時曾寄我落款“林徽因”的對聯照片,替他收藏界友人俯詢,看是否林氏真跡。什么字忘了,那字實在不敢認定出自才女筆下,只得以“不像”奉復。這些年來,林徽因持續遭人“綁架”,并非林徽因的書信,并非林徽因的言語,并非林徽因的譯作,并非林徽因的字畫,卻不斷被強按到她的名下。特別是那些字畫,好事者難掩借林謀利之心。有說她的“一張詩稿賣了80萬”,重利之下必有敢冒不韙的人。近期網上流傳若干林徽因“墨寶”,此試舉一幅扇面、兩副對聯說說。

扇面錄元代畫家吳鎮的七言古體詩《李成江村秋晚》,署才女大名而可疑處頗多。它沒有標明所錄詩文出處,落款亦無紀年,更談不到書明季節的題識,僅僅光禿禿姓名三個字,十分突兀,不明所以地半空落下這一百一十字楷書。這不大合乎扇面作品慣例,要么它專備外售。名章倒蓋了一枚,篆體陰文,偏偏林徽因是極少用印章的。再者,林徽因臨帖功夫未十分到家,加上她性情急躁,哪里能出手如此工整兼具功力的書法。尤不堪的是,所錄吳鎮詩歌殘缺得厲害。全詩二十四句,扇面缺了中間第五、六兩句:“新圖一旦落人間,神宮寂寞何時還。”詩的最后六句又一刀砍盡,六句前一句“路僻村深貯煙霧”,更遺漏腰間“深貯”二字(想是屈從扇面書寫格式削足適履)。這般肆意肢解古人作品,林徽因似不會如此冒失魯莽。但縱然疑點昭然,我還不愿直判其為偽作。前述種種畢竟屬常理推論,萬一林徽因率性而不拘成規呢?萬一難得地一絲不茍呢?她能否書寫出這等水平楷書,是見仁見智,原不大好核實的事,倘若才女超常發揮了一回呢?退一步,姑且當這個林徽因是同名的另一位吧。

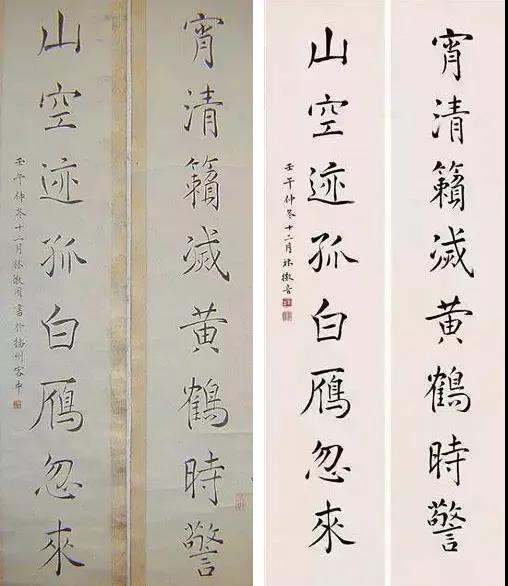

判斷兩副對聯偽作就簡單了。其一,條聯文詞是八言一對,似褚遂良體。上聯“宵清籟滅黃鶴時警”,下聯“山空跡孤白雁忽來”。有款識一行:“壬午仲冬十二月林徽因書于福州客中”,鈐篆字陰文名章。據某大報新聞報道,此件源出某次隆重的民國文人書法展覽,參展書家的名字皆如雷貫耳。有人曲解“林徽因”此聯,說書于乃弟林恒犧牲之時,“內心的哀傷從聯文可知”。對照林徽因經歷,解釋牛頭不對馬嘴。林徽因一生,唯一九二八年留美歸國到過福州一次,適新婚回祖籍省親,此前此后則長居外鄉。紀年“壬午”系一九四二年,林徽因已避居數千里外的西南僻壤李莊,且身患重疾,直至一九四五抗戰勝利,未出李莊一步。她如何能分身東南,又如何有心境書寫空山里黃鶴白雁?題款“福州客中”的一個“客”字更是破綻,閩地本是林徽因原籍,何來“客”的身份。至于“仲冬”與“十二月”,只需寫一個即可,現在并列,疊床架屋。兩者相忤亦一目了然,按農歷,仲冬不在十二月;依公歷,不當再題壬午。以林徽因文化素養,必不會畫蛇添足,何況“畫”得這么低級。再補一句,縱觀她各個時期手書,從無褚體筆意,連教她習字的書法家父親,雖留墨不少,亦并無一幅呈褚體風貌。

所謂的林徽因書法,既然售價嚇人,難怪又出現了依據這副偽作制造的贗品——偽作竟然還有贗品,且不止一件,實為奇觀。其中一件特意鈐上兩枚名章,陽文、陰文各一方。字嫌木滯,還將偽作原件“因”字改成“音”;另一件,福州改成“播州”。播州為遵義古稱,然林只客居過昆明、宜賓。作偽何等漫不經心。

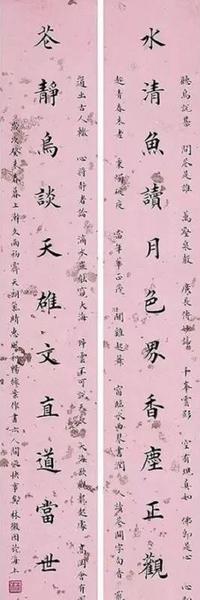

另外一副署林徽因名的楷書對聯,寫“水清魚讀月色界香塵正觀”“花靜鳥談天雄文直道當世”,聯語雜糅前人之句,夾纏不通。款識云“癸未春暮……于海上”,癸未系一九四三年,與前副的不可信一樣,那時林徽因仍未離開李莊,“海上”兩字虛妄得很。旁的話不啰嗦了。

字畫造假古已有之,從前仿冒,務求酷似,夠世人費大勁去考證鑒別。而今日仿冒手法低能粗疏,卻仍能招搖過市,怎不叫人感慨。

編輯:楊嵐

關鍵詞:林徽 林 書法 字 扇面