首頁>科技>科技人物

親歷者回憶中國核武器探索的崢嶸歲月

六十年前,新中國正值三年困難時期,同時還面臨著西方大國的核訛詐與核壟斷。盡管困難重重,但在黨中央的堅強領導下,一批壯志報國的科學家為了祖國核事業“干驚天動地事,做隱姓埋名人!”

《面對面》采訪了原二機部第九研究所三位參與核武器研制的科學家——胡思得、李德元和李維新。

三位老專家都已是耄耋之年,但加入這項事業時,他們都還是剛剛大學畢業的年輕人。

1 “核武器”三個字后面是“跟任何人都不能說”的隱秘

1958年7月,北京西郊的一片高粱地里,一座嶄新的辦公樓開始動工建設。這座名為“花園路3號院”的辦公樓,是為一個叫“北京九所”的機構而建。一項隱秘而偉大的事業,即將在這里開始。

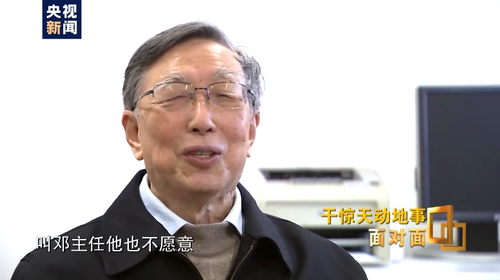

當年8月,22歲的胡思得從上海復旦大學畢業,被分配到九所。來九所報到的當天,他見到了第九研究所一室主任,33歲的鄧稼先。

胡思得:我們本來叫他鄧先生,他不同意。他說你不能叫我鄧先生,叫鄧主任他也不愿意,怎么辦?他說你叫我老鄧就行了。

年輕的老鄧給年輕的大學生安排的工作是,學習一本“稀缺”的俄文書,錢三強從蘇聯帶回來的《超聲速流與沖擊波》。胡思得回憶,學習是認真的,但學來學去,為什么要學,成了大問題。一個月后,他“斗膽”向鄧稼先提出,“能不能開一個黨小組會,給我們講一講到底干什么?”

胡思得:他請示了領導以后,先開黨小組會后來開了全組會,給我們講:我們要搞核武器。講完“核武器”三個字,后面講了一大堆不能跟任何人說我們是干什么的話,至少講了二三十分鐘。

1957年,中國政府與蘇聯簽訂了《中蘇國防新技術協定》。按照協定,蘇聯將援助中國研制原子彈,向中國提供原子彈的教學模型和圖紙資料。

九所的任務就是消化這些資料。

但到了1959年6月,蘇聯致函中國,表示不會向中國提供原子彈教學模型和圖紙資料。

剛剛起步的中國原子彈研制工作,如何繼續?

2 沒有愛情故事 哪怕被餓到浮腫也沒有停止過的計算

1960年,蘇聯政府撕毀同中國簽訂的所有協定和合同,蘇聯專家帶著重要的圖紙資料撤出中國。有種悲觀的說法:中國再過二十年也搞不出原子彈。

三年自然災害導致的糧食短缺影響了全國,但九所的大樓里,哪怕被餓到浮腫,算盤和手搖計算機的噼啪作響也從來沒有停過。年輕的科研人員在鄧稼先的帶領下,緊張地進行著“九次計算”。

胡思得:我們有幾位同志就浮腫,我們還羨慕他,因為浮腫可以發很大的藥丸,一吃以后吃飽了。當時我們的黨支部書記有一個任務,晚上十點鐘的時候一定到辦公室來看看,把浮腫的同志趕回去,但很多浮腫的同志到外面轉轉,書記一走又回來了,都是自覺自愿的,沒有人要強迫你這么干。

記者:美英法蘇,他們都是用什么算出來的?

李維新:美國為了研制原子彈研制了人類歷史上第一臺計算機。我們國家真正有第一臺計算機是1963年,也是我們專門用的,但是我們用的計算機跟美國計算機百萬次每秒計算速度相比,差了上百倍。為了保證精準就得靠精確計算,反復檢查。

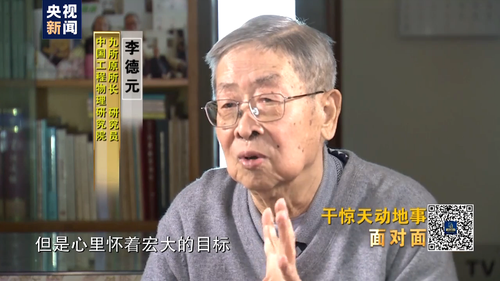

當時,24歲的李維新和28歲的李德元是1960年剛從蘇聯回國的留學生。

李德元:九次計算結果都跟蘇聯不符合,彭桓武先生堅持,這關不過,不能往下進行。

記者:你覺得這樣苦不苦,單調不單調,枯燥不枯燥?

李德元:很單調,但是心里懷著宏大的目標。很多記者很多作家要想寫我們的故事,來找我,我就說你們不要寫,這里面沒有故事性,沒有愛情,是很枯燥的。

3 推翻蘇聯數據 “九次計算”為核武器研究奠定理論基礎

所謂“九次計算”,就是利用特征線法解流體力學方程,模擬從啟爆到碰靶的物質運動的全過程。如果計算結果和蘇聯資料中提供的數據接近,說明九所掌握了原子彈的工作原理,只有這樣,才能開始原子彈的理論設計。

但是,九次計算歷時近一年,所得結果十分接近,但其中一個重要數據和蘇聯專家講課時提到的技術指標不符合。

1961年,周光召加入九所。

胡思得:他從頭至尾把我們的數據重復算了一遍,覺得沒錯,所以他當時就提出一個懷疑,會不會蘇聯專家的數字給錯了?

記者:你們年輕人怎么看他這個懷疑?

胡思得:這是一個非常大膽的懷疑,我們要聽他后面的解釋。一個沒有搞過原子彈的人,否定原子彈專家給的數據,這談何容易?

從炸藥能量的利用率入手,求出炸藥所做的最大功,周光召利用最大功原理證明了九次計算結果的正確性和蘇聯數據的不可能。

九次計算持續將近一年時間,反復磨礪,厚積薄發,為之后原子彈和氫彈的成功奠定了堅實的理論基礎。

4 羅布泊騰起了蘑菇云 辦公室研究者卻不敢歡呼

九次計算結束后,原子彈的研制加速進行。1963年初,中國第一顆原子彈理論設計方案按預定計劃誕生了。鄧稼先在這份歷史性的文件上,鄭重地簽署了自己的名字。

1964 年10月16日,羅布泊一聲巨響,火球騰地而起,沖擊波從地面上卷起粗壯的塵柱,戈壁灘上冉冉升起翻滾飛騰的蘑菇煙云。根據現場采集的數據表明,爆炸威力初估 TNT 當量在 2 萬噸以上,科學家們確認這是一次成功的核爆炸。

那一天,胡思得身在青海核武器生產基地,李德元和李維新依舊在北京的九所辦公室里。

李維新:那一天大家都不說話,在辦公室安安靜靜等著。周光召平靜地走進來,大家就看著他,周光召向大家報告:我們試驗獲得了圓滿成功,哇!大家鼓掌,不敢歡呼。

記者:為什么不敢歡呼?

李維新:因為我們的會議室靠圍墻太近了,怕我們的聲音傳到外頭。

記者:傳過去大概人家也不知道你們在干嗎。

李維新:那個時候保密,的確是很緊張,歡呼都不敢。大家都熱烈鼓掌,然后互相握手,那個心情。

5 中國核武器突破的秘訣到底是什么?“家國情懷和科學精神”

1967年6月17日,中國第一顆氫彈爆炸成功,繼美國、蘇聯和英國之后,中國成為第四個掌握氫彈原理和制造技術的國家。

為什么中國人只用兩年多時間,就實現了原子彈到氫彈的突破?很多年來,人們一直在找尋這個問題的答案。家國情懷,是九所人給出的第一個答案。

胡思得:這些老科學家從舊社會過來的,親身感受到國家如果弱了,就會受帝國主義欺負。這口氣很難咽下去,所以一有機會能夠為國家服務,他們都要回來,“我愿以身許國”,就這么六個字。

60年過去了,當年的年輕人都已經成為耄耋老人,他們依然懷念核武器研制過程中的科學精神,只問科學不問人的討論,是科學工作者最珍視的工作氛圍。

記者:科學精神到底是什么?

李德元:實事求是,一是一,二是二,正確就是正確,錯誤就是錯誤。

記者:在我們看來這很簡單。

李德元:很簡單。

記者:為什么您從這么卓越的科學家身上,學到的就是最簡單的東西?

李德元:科學就是簡單的東西,很多科學知識都是上層的東西,真正的基礎是科學態度,一個人真正受用一輩子的東西,是科學態度。

6 鄧稼先坐在輪胎上的最后工作 為中國的熱核試驗爭取時間

1986年,因直腸癌晚期做了幾次大手術的鄧稼先只能待在病房里。對世界核武器發展趨勢的洞察,讓他和于敏意識到美國為了保持自己的核優勢,很可能會加快核裁軍談判進程,全面禁止核試驗。倘若那時我國該做的熱核試驗還沒有做,該掌握的數據還未得到,之前的積累可能功虧一簣。

胡思得:鄧稼先和于敏討論美國人現在到底什么水平了?蘇聯到底什么水平了?后來一分析如果一旦不做核試驗了,對美國和蘇聯損失不大,但我們中國剛好是爬坡階段,這個坡如果爬不上去就掉下來了,鄧稼先很著急。

中國需要在全面禁核之前,爭取時間,加快熱核試驗,為未來贏得先機。

胡思得:最后就是于敏同志先起草報告,我當時是副所長,負責把這個報告送到301醫院,讓老鄧去修改。當時鄧稼先因為直腸癌沒法做凳子,只能坐在輪胎上。他人已經很虛弱了,流著冷汗,坐在那里修改。修改完我再帶回來,交給于敏同志討論。

由于敏、鄧稼先執筆的報告完成后,交送中央。報告完成不久后,1986年7月29日,鄧稼先離世。幾天后,《人民日報》海外版刊發文章,“中國兩彈元勛鄧稼先逝世 黨和國家領導人深切哀悼”。隱姓埋名28年后,世人終于從鄧稼先的報道中窺見了中國核武器研制的艱辛歷程。

鄧稼先走后,胡思得從副所長到副院長、院長,主管核試驗。最后幾次加快核試驗的任務由他來執行。在一次次的突破中,曾經的小字輩已成為老者。他們人生的四分之三,都交付給了九所,那是他們人生中,最黃金的歲月。

如今,胡思得84歲,李維新84歲。

接受我們采訪不久后,李德元因病醫治無效逝世,享年88歲。

李德元:我參加了中國的核武器研制,這是我一輩子的價值。我很自豪,參加這么偉大的事業。我大言不慚地說,我對國家是有貢獻的,這一輩子過得可以。

編輯:劉暢

關鍵詞:中國 核武器 蘇聯