首頁>書畫>資訊

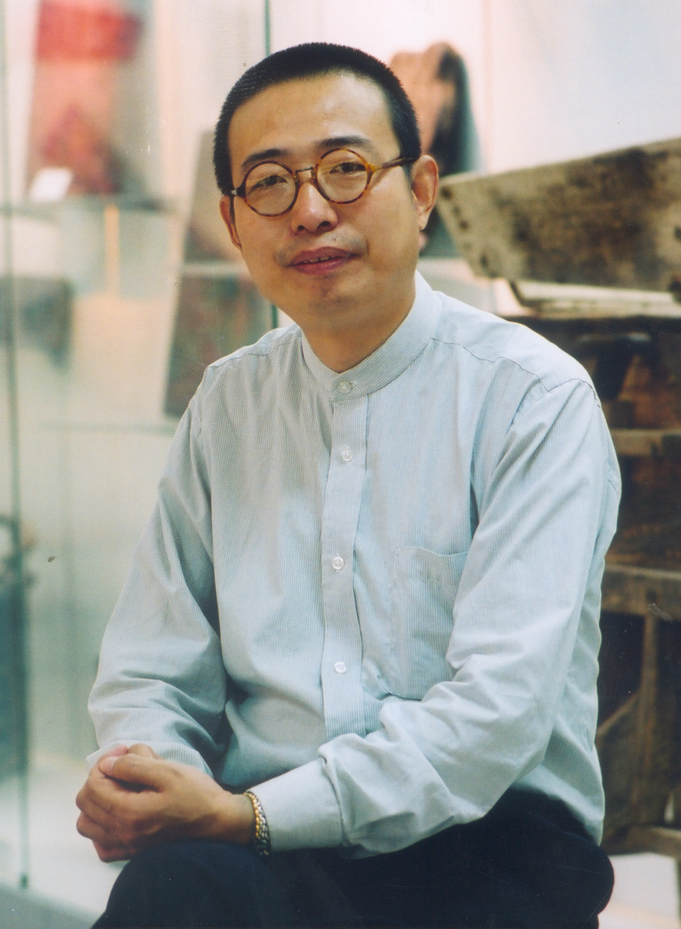

潘魯生:民間文化的拾荒者

幾乎每個月,潘魯生都深入鄉村調研,實時紀錄發展變化的鄉村,觀察和研究鄉村的文化與生活。40年來,他的足跡遍及大江南北,先后調研的傳統村落有460多個,采訪的民間藝人有3000余人,記錄和研究整理的民間藝術項目達260項。他表示:“對于我們這個有著5000年文明的國家來說,鄉村里有我們文化的根。”

潘魯生是中國文聯副主席,他關注民間文化,致力于通過文化振興“筑魂”鄉村振興。時移世易,鄉村每時每刻都在發生變化,潘魯生尋訪鄉村文化的步伐也愈加緊迫。

今年由于疫情原因,調研出行受到影響。他抓緊時間,分別在5月和7月走訪調研了甘肅的靜寧、臨夏,寧夏的銀川、賀蘭、吳忠、固原,廣東的惠州和山東的青島西海岸新區。持續調研,深入交流,深度觀察,潘魯生相信,在把握文化變遷規律和趨勢的同時,就能做點實事,留住長在鄉土民間的文化,續傳文化的薪火。

日前,“記住鄉愁——山東民藝展”正在中國國家博物館展出,1500余件套展品涉及老百姓的衣、食、住、行、用和節日用品,再現了人民與土地、勞動和民間信仰之間具體而生動的聯系,飽含生活記憶,喚起心底的鄉愁。

展覽上的大多數藏品是潘魯生教授近40年收集起來的,有家里老輩兒傳下來的生活用品,也有鄉村調研過程中“搶救”回來的物件。潘魯生認為,這些鄉土民間的生活之“物”是有生命的,它們就是生活的化身,里面是中國人精神的故鄉。

最是物件記鄉愁

中國素有“詩書繼世、耕織傳家”的傳統,用勞動造就實用之物,是每個家庭的必備技能,也是祖輩流傳的智慧結晶。

展館中,一個底色為紅色、紋飾為黃色的土陶罐,是潘魯生自己家里留存下來的。上世紀80年代,他還在濟南讀書,暑假回家,發現奶奶用來存放雞蛋的罐子,正是民藝研究中提及的魯西南典型的陶器。一方水土養一方人,家常器物里包含生活的經驗、智慧和對美的理解。

除了居家用品,服飾衣料也來自手工織造。在展覽的“衣裳錦繡”單元,一架木質紡織機后陳列著數種格紋織布,每一種格紋的圖案精美又意蘊深遠。

比如“迷魂陣”圖案,取材于《孫臏兵法》中的迷魂陣法,織花布花紋構思巧妙,布局嚴謹規整,配色講究,頗有孫臏智斗龐涓而設下的迷魂陣之意味;而“開不敗”,則運用了線的漸變,打破圖案的工整,使圖案產生變化,增加了線構成的豐富性。

潘魯生介紹,這些格子布最初叫“斗紋布”,紋飾的構思來源于我們的手指的指紋,在設計生產之間,斗紋轉換成經緯線的交叉,就成了條格紋。手藝人們不甘于刻板的圖案,賦予格子不同的故事,就成了各式的“花格子”紋飾。在山東菏澤地區,從植棉紡線到上機織布需要經過72道工序,而后,織女們再用22種色線變幻出1990多種圖案。

“這70道工序在哪兒呢?1990多種圖案在哪呢?都在民間藝人的腦子里邊裝著。”潘魯生說,民間文化是一種經驗文化,相對于精英文化往往缺少文字記錄,其演變發展,流傳千年,是一種經驗的傳承。時至今日,如果再不記錄,也可能就永遠地被遺忘、遺失。

收集物件的過程也是對民間文化心態的紀錄過程,老百姓怎么看待深處其中的文化,其中的判斷取舍饒有興味。潘魯生回憶,青年時期,他到大魚島寫生,看到當地老鄉家里陶瓷制作的大魚盤上的畫非常特別,當他想要收集一個時,老人家提出,為自己畫個像做交換。那是在照相不普及的年代。后來,潘魯生又到嶗山去寫生,當地的農民不要畫像,而更愿意用他的國畫牡丹來交換大魚盤。那時候,農民們喜歡把牡丹這種寓意吉祥的花掛在中堂。

這些樸素的“物物交換”是一種認同和共鳴。潘魯生說,不論從事藝術創作還是研究,我們都離不開生活的滋養和啟迪。經過了歲月打磨的物件,往往有家的歷史、生活的氣息,浸潤著人生的悲歡,這些感性的存在將化身為藝術之美,對這種美的理解與體會也是我們民族的文化鄉愁。

2002年,潘魯生接受央視《東方時空》之《東方之子》節目采訪,談到人生夢想時,潘魯生說:“創辦一個民藝博物館是我的夢想。”作為民間文化藝術的研究者,潘魯生認為,民間手工藝品是鄉村文化的載體,它們的實用功能也許在不同程度上被取代了,但作為傳統文化鮮活的物證,需要被留存并不斷被認識、理解和傳承。

在“記住鄉愁”的展覽上,展品就主要來自潘魯生1998年創辦的中國民藝博物館,館內藏品多為其民間采風一件一件收集所得,每件都有著感人的故事。

如今,從山東把這些展品運到中國國家博物館,只需不到半天的車程,而把這些展品收集起來,潘魯生用了40年。他希望將來把這座博物館捐贈給國家,讓更多的人特別是青少年,看到這些來自生活歷史中的物件,體會到樸實而又帶著記憶的溫度。

穿越時光的力量

對于收集承載民間文化歷史的物件,潘魯生總是樂此不疲,民藝藏品已達數萬件。但他認為自己是一個田野調研者,當變遷的步伐加快甚至日新月異時,自己就是一個執著的“拾荒者”,“其實這些東西都是我們生活當中當垃圾丟出去的,我就像個撿破爛的,把它撿回來”,與其說是珍藏手工藝,不如說是珍視這些手工藝見證過的時光。

在他看來,物質在生命中不占多少分量,從人呱呱墜地到了然離開,感情和精神的富足更重要。“講禮儀,有規矩,會生活,只有如此,生活才能熱熱鬧鬧、充滿人情味。”

成長于物資匱乏的年代,潘魯生對感情和精神富足的感受是具體的。在回憶母親的一篇文章中,他寫道:至今記得兒時母親教我的童謠,她手納鞋底的松緊口布鞋,還有春節時自己制作的燈籠,印在我心靈的深處,隨時可被喚起,讓人覺得充實。

“母親是我學畫的第一位老師和觀眾。”他懷念兒時尚未離開過山東曹縣未曾目睹過山的樣子,而憑著想象畫出大山時,受到母親的指導和鼓勵的日子。伴隨著母親的期望,潘魯生把畫畫從愛好發展成了專業,學習了中國畫。

上世紀80年代初,一大波西方現代美術思潮涌入中國,形成了“現代美術熱”,我國著名的美學家,文藝評論家王朝聞主持編撰《中國美術史》《中國民間美術全集》項目。當時,朝聞先生已年過八旬,20出頭的潘魯生從山東到北京,作為項目的資料員成了其身邊最基層的工作人員。

“他常教導年輕人要有理想信念,有民族自信,積極吸收外來文化,反對民族虛無主義。”潘魯生說,王朝聞先生的教誨讓其受益終生。

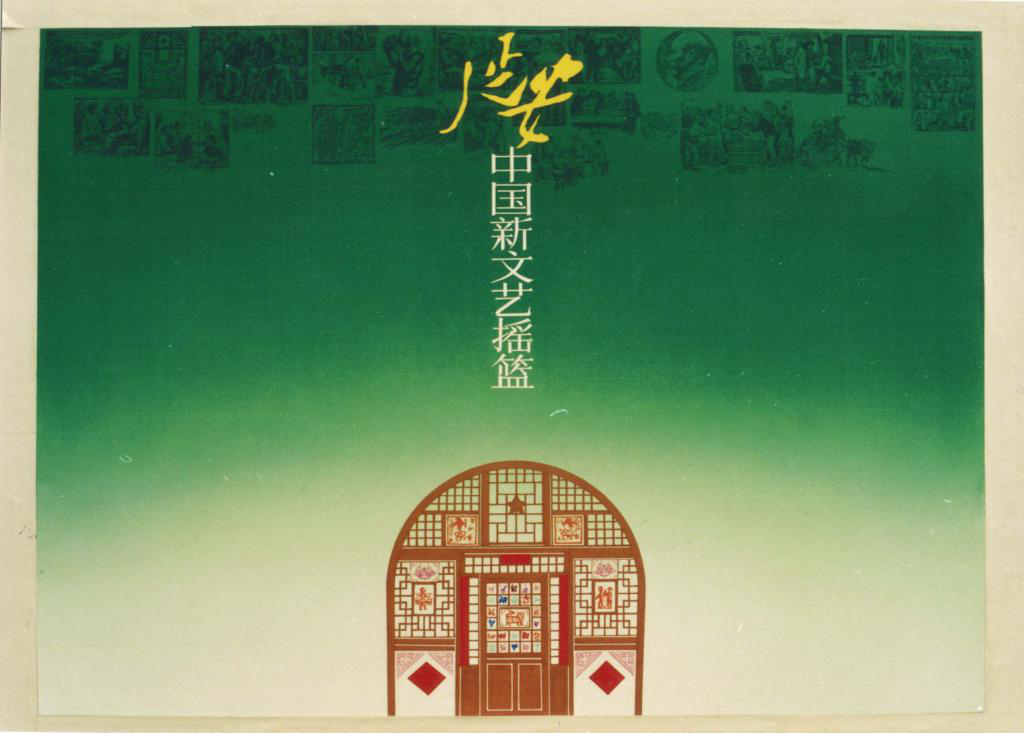

在先生的指導下,潘魯生初涉文藝領域,1988年便創作了宣傳畫《延安——新文藝的搖籃》。每憶此作,潘魯生感懷,沒有先生提供大量的延安時期的木刻作品,是不可能完成的。

1993年,潘魯生考入南京藝術學院,攻讀美術學博士學位,師從“藝術學”學科奠基人張道一先生。在當時,民藝學尚屬空白學科,張道一先生主張年輕一代從基礎學科開始學習,填補這項學科空白。

熱愛民間藝術的青年潘魯生便由此開始系統性地研究民間文藝,在導師的指導下構建中國的民藝學。“如果是沒有導師,他多年的研究積累和學術支撐,這是不可能進行得下去的研究,并成為一生的事業。”

比起日本的民藝學、英國工業化背景下的手工藝學,作為有著5000年歷史的手工藝大國,中國的民藝研究起步晚些,但系統龐大。遇上民藝學科的起步期,潘魯生把學科建設看作使命,他稱自己專業是畫畫,職業是教書,但是事業是從事民間文藝研究,是一輩子的事業。

尋找文藝的源頭

民間文藝的研究離不開一線的田野調研。潘魯生認為,鄉村是中華傳統文明的母體,而民間文藝是多種文藝樣式發展的源泉。

潘魯生研究鄉村文藝,也一直致力于鄉村文藝保護。這些年,行走鄉村的過程中,“感受最深的是鄉村的變化”,他說,鄉村每天都在改變,民藝資料的遺存在逐日減少,收集的難度也在增加。“假如有一天我們身邊的傳統文化真的消亡了,我們會不會像忍受自然對人類的懲罰一樣忍受文化的枯竭,忍受文化生態的失衡呢?”

在他看來,文化也是一個生態系統。1997年,潘魯生在國內首次提出“傳統手工文化生態保護計劃”,在學術界和社會上引起了很大反響,1999年,教育部人文科學項目對此計劃正式立項。在此基礎上,他還將關注的視點從民間藝術延伸到鄉村重建等學術命題。

另一方面,他認為鄉村文化具有獨特優勢:鄉村文藝創作不只是反映鄉村生活的文藝創作,因為鄉村文化本身就是火熱的生活,鄉村是一個文化整體,有著獨特的生活美學,是活著的文化。保護鄉村文化,應該尊重其發展規律和老百姓的選擇,它與城市文化應該是互補的。

2005年,潘魯生提出“農村文化產業”的概念,旨在重新發現農村手藝的文化價值,實現農村經濟、文化、生態、社會協調發展。

潘魯生談到,“我們研究民間文藝,走進田野,不只是實現個人的學術志趣,還要服務于創造民間文藝的老百姓和鄉村社會”。

去年,潘魯生把近40年來行走鄉村、探訪民藝、觀察民生的思考與調研集結成書作,出版了《美在鄉村》,書中寫到,鄉村之美不僅在于具象的鄉村風貌、風土人情,還在于鄉村中個體與文化的存在,鄉村生命的價值,鄉村本身不可替代的意義和生命力。

潘魯生擔任中國民間文藝家協會主席4年多時間里,一直在推進兩大工程,目前,中華優秀傳統文化傳承發展工程《中國民間文學大系》《中國民間工藝集成》正在穩步推進,與此同時,中國民間文藝家協會的學術立會的傳統在延續發展,奔走在一線的文藝家們正在通過整合老一輩留下的文化資源,結合新時代的需求,服務鄉村,服務人民。

民藝的未來

“社會向前發展,我們希望留住過往記住多愁。”潘魯生談到,保護民藝不只是專家要研究,更需要全社會更廣泛地認識到傳統工藝的文化價值,共同去欣賞、去守護、去傳播、去傳承和發展。

潘魯生認為,在傳承的過程中,要注重社會教育的作用。他談到,很多地方在開展民藝公益活動時,農村老太太無償地教年輕人剪紙等手工技藝。“通過社會公共文化服務平臺展開的社會教育,不僅能讓手工藝文化得到傳承,同時,也能為更多的鄉村女性、鄉村老人提供手工藝傳承的土壤和契機。”

此外,“傳承和保護,不只是保護表面的個體和個項,而是在更廣泛的意義上推進全民的美育,認識文化價值,形成更深入持久的文化傳承與創造力量。”

他說,傳統工藝保護傳承面臨最重要的問題是堅守,“要把文化當回事,不能只看經濟效益,推到市場上一推了之。國家拿出重金設保護區,評選傳承人,目的就是要把傳統工藝的種子保護好,傳下去,留得住。”

與此同時,“藝術家需要探索和嘗試學習傳統文化藝術的傳承與創新,比如以傳統木板年畫為藍本制作動漫作品,以民間剪紙、草編工藝為基礎,創作具有傳統符號的當代公共藝術作品等。傳統技藝,樣式常新,而意蘊永恒,這就是文化藝術的傳承與發展。”

編輯:楊嵐

關鍵詞:潘魯 文化 魯生 鄉村