首頁>書畫>資訊

別出心裁的策展,復原出鮮活歷史文化圖景

近年來的文博熱正帶動起大眾對于中國傳統書畫的興致。而對于多數人而言,讀懂甚至愛上中國傳統書畫并非易事——大多僅有枯濕濃淡之分的墨色,以及斑駁、泛黃的紙絹,使很多中國傳統書畫看上去大同小異;更何況,這樣的書畫背后往往承載著豐富的信息,與博大精深的中國傳統文化有著千絲萬縷的聯系。

最近國內涌現的不少相關特展,卻憑借別出心裁的策展角度,將中國傳統書畫的故事變得可親可近。故宮博物院的“千古風流人物”蘇軾主題書畫特展、龍美術館(西岸館)的“心不為形役——從孤舟草堂到桃源江南”山水畫展、中國美術館的“異域同繪”日本浮世繪和清代木版年畫精品展等皆為代表。在這些展覽中,值得人們關注的,不是單件展品的珍稀程度,而是展品背后的信息。置于新穎策展視角下的文物組合,讓故事一環扣一環、一波接一波地演繹,復原出鮮活的歷史文化圖景。

以蘇軾為圓心的這個圈里,包蘊著文人藝術的源流脈絡

蘇軾最為人熟知的身份是文學家而非藝術家。而正于故宮博物院熱展的“千古風流人物”蘇軾主題書畫特展,其實是以涵蓋書畫、碑帖、器物、古籍善本等多個門類的文物為載體,展現蘇軾的精神世界,以及以蘇軾為“C位”的北宋文人雅士之間交游往來、書畫唱和的氛圍。

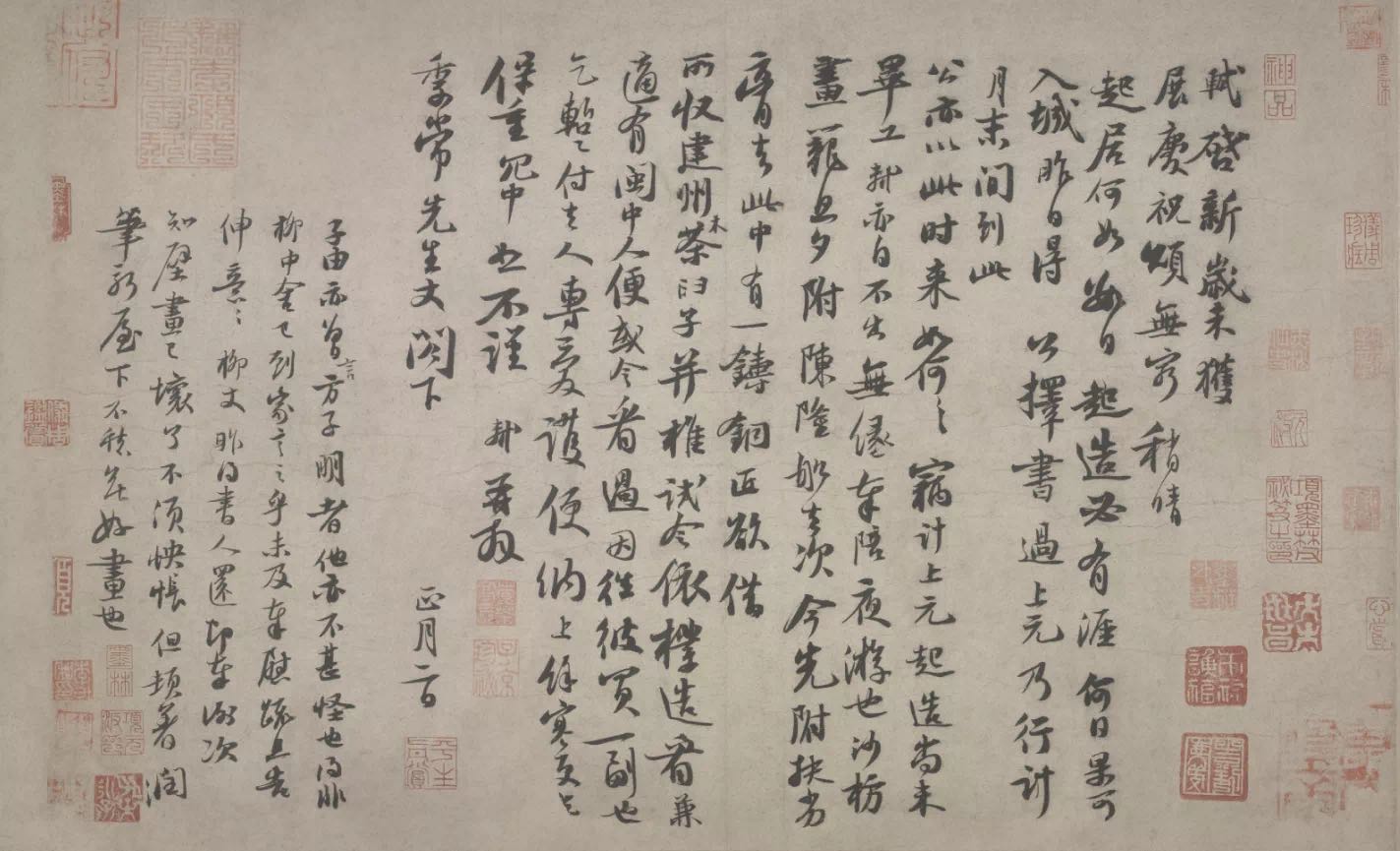

展覽中出現的每一件文物,都是串聯故事的重要一環。包括《治平帖卷》《新歲展慶帖、人來得書帖合卷》《題王詵詩詞帖》《三馬圖贊并引殘卷》《歸院帖卷》《春中帖頁》等蘇軾書法真跡自不待言。其中,內容為委托鄉僧照管墳塋之事的信札《治平帖》卷最接近蘇軾早年書法的特征,筆法精細,字體遒媚,正如趙孟頫所稱“字畫風流韻勝”;寫給陳慥的兩封書札《新歲展慶帖》《人來得書帖》為蘇軾書法由早年步入中年的佳作,自然流暢,姿態橫生,秀逸勁健。同樣集結在這個展覽的歐陽修、黃庭堅、米芾、李公麟、王詵等文化群星的手跡,為蘇軾與他們各自的關聯作出注解。例如展出的黃庭堅《君宜帖》直接提及蘇軾墨跡,在信末尾附言稱“東坡諸書一借”,也佐證了身為“蘇門四學士”之首的黃庭堅是蘇軾的鐵桿粉絲。

▲清 丁觀鵬 西園雅集圖

縱觀展品,人們能夠發現“赤壁”與“西園雅集”是顯眼的兩個關鍵詞。“赤壁”指的是在文學史上留下佳話的蘇子游赤壁——蘇軾被貶黃州期間,兩次游赤壁,寫下《赤壁賦》和《念奴嬌·赤壁懷古》等膾炙人口的作品。此次展出的沈度《赤壁賦冊》、宋人《赤壁圖頁》、文徵明《前后赤壁賦卷》、錢穀《后赤壁圖扇頁》以及青玉《蘇軾游赤壁山子》等展品,分別以書法、繪畫、玉雕等不同形式表現了這一題材。而“西園雅集”指的是北宋元祐初一場著名的文人聚會——西園主人王詵共邀請了蘇軾、蘇轍、黃庭堅、米芾、李之儀、李公麟等15位友人前來,當時文人雅士的整體精神風貌溢于其間,這場聚會也成為后世文人畫家鐘情的母題。現身此次展覽的朱耷《西園雅集記卷》、丁觀鵬《西園雅集圖軸》呈現的都是這一經典場景。

從意象切入山水畫,所發掘的畫外之音更耐人尋味

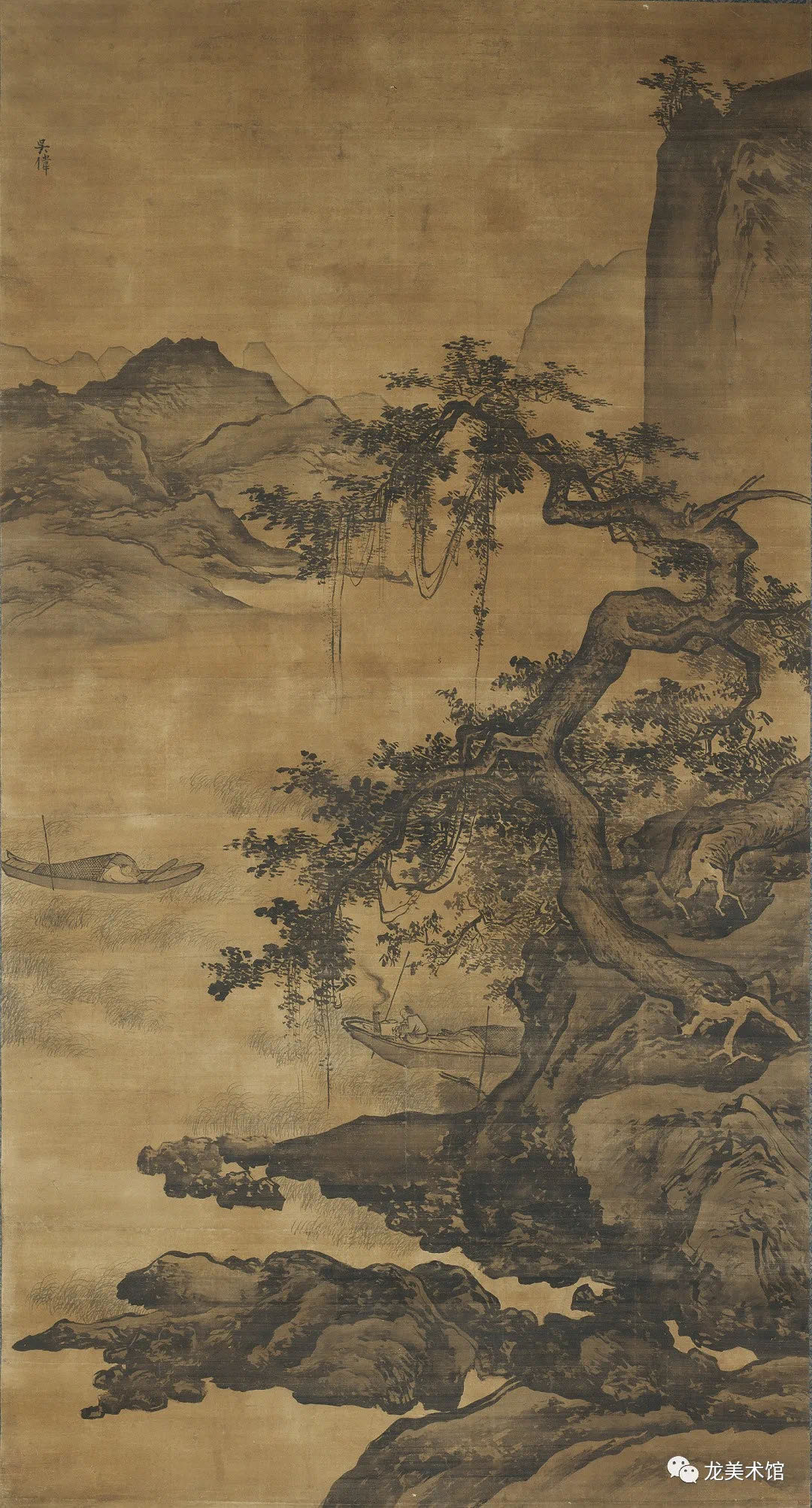

山水畫之所以成為中國傳統繪畫最具代表性的類別,與它所承載的畫外之音有關——這樣一種畫藏著時人的追求與寄托,反映了創作者的精神境界。龍美術館(西岸館)正在舉辦的“心不為形役——從孤舟草堂到桃源江南”,從意象的角度切入中國古代山水畫,其實正在于發掘它的畫外之音。展覽集結趙孟頫、仇英、藍瑛、龔賢等一眾名家呈現漁父、草堂、桃源等意象的近30件(套)藏品,帶領人們走入古人的隱逸世界。其中約三分之一藏品為首次公開展出。

在中國文學或哲學傳統中,很多文人雅士都流露出對于隱逸生活的向往。其中,孤舟漁父作為一種不拘泥于現實世界、不被任何東西束縛的存在,即為由來已久的古代隱逸題材意象,在山水畫中頻頻出現。在文徵明次子文嘉的《蘋洲垂釣圖》中,漁父位于畫面中部靠下,正坐在孤舟中垂釣,他的身前,江水奔騰,水的對岸,高山險峻。明中晚期開始,桃源仙境題材的山水畫漸成引人注目的風景,尤以“吳門畫派”為代表,畫面上往往結合了江南水鄉的元素,將故鄉江南融入桃源圖中。

且看此次展出的明代畫家鄭重的《仙山樓閣圖》,則將山巒、云霧、宮觀、蒼松、道士描繪于一扇,讓飄渺靈動的仙山與素雅穩重的宮觀形成一種曲與直、靜與動、剛與柔的和諧美。

可以說,正是漁父、草堂、桃源等意象的出現,讓中國傳統山水畫不止于風景,而是支撐整幅畫成為一個文雅的世界,一個有精神深度的藝術空間。從這個角度打開中國畫,獲得的見識也遠遠超出畫面。

借他者視角理解清代木版年畫,榮耀與遺憾一目了然

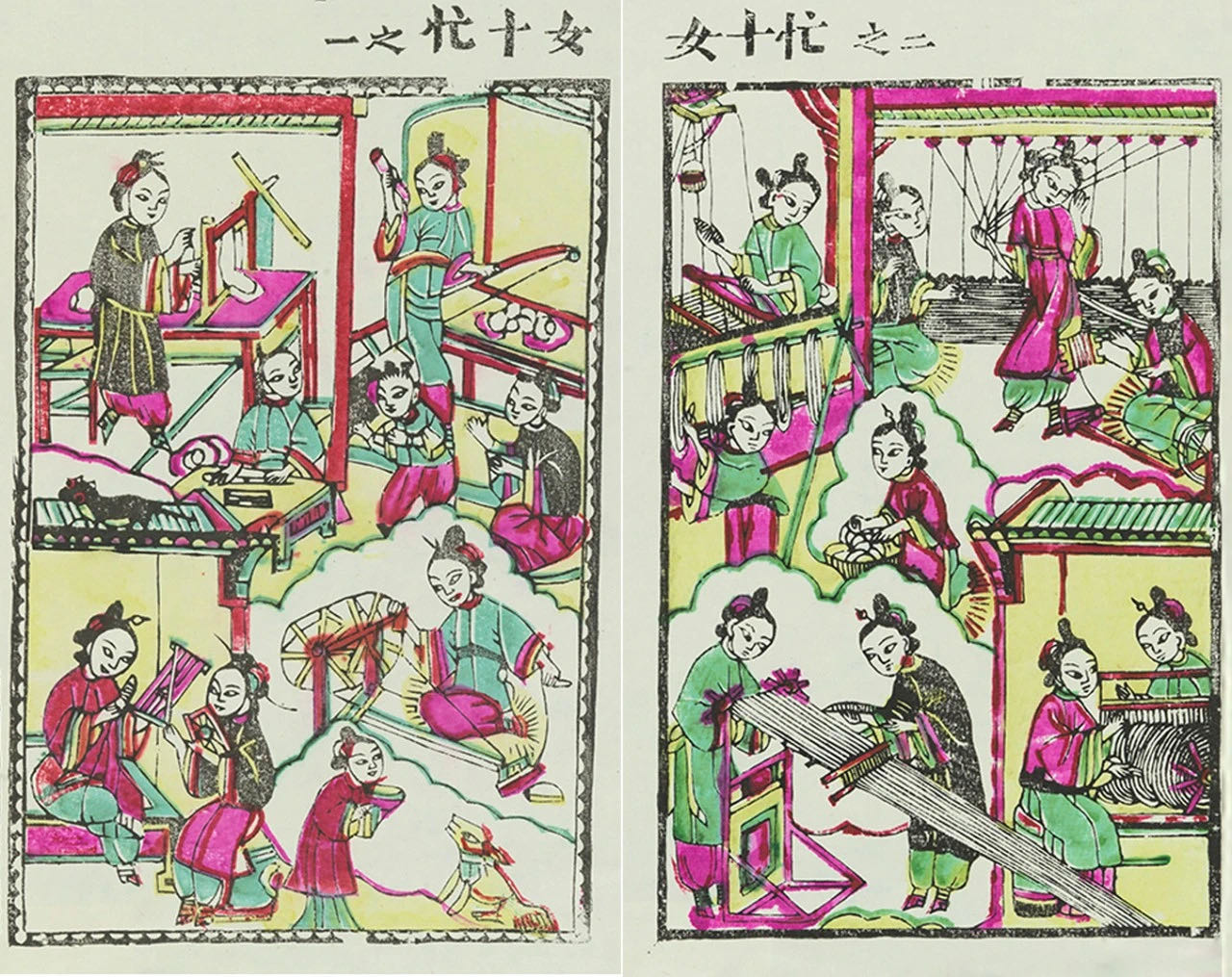

與中國傳統年畫相關的展覽并不少見,尤當辭舊迎新之際。最近亮相中國美術館的“異域同繪”日本浮世繪和清代木版年畫精品展,卻從他者角度為人們開啟理解中國傳統年畫的另一扇窗。這個“他者”,便是曾給予印象派等西方藝術以靈感、為很多人熟悉且喜愛的日本浮世繪。中國美術館藏的52套(61件)清代木版年畫與75件日本浮世繪在這個展覽中被加以并置,讓人深味二者在淵源、技術、發行及風格等方面的異同。其中的清代木版年畫包括天津楊柳青、江蘇蘇州桃花塢、山東濰坊、四川綿竹、河北武強、福建漳州等重要年畫產地的代表性作品;日本浮世繪則包括菱川師宣、鈴木春信、喜多川歌麿、東洲齋寫樂、葛飾北齋、歌川廣重等重要畫師的經典作品。

作為中日兩國民間藝術代表的清代木版年畫和日本浮世繪,竟然共享著同一個源頭。在制作工藝上,它們均受到明代書籍版畫興盛的影響,以多色木版套印為主要制作工藝,具有可重復性印刷的特點。此外,這二者還呈現出諸多相似之處。例如,從歷史背景來看,它們的興盛都離不開社會的穩定、商品經濟的發達;在題材內容上,它們都反映了平民階層的世俗生活與思想情感,充滿生活氣息和民俗風情;在表現手法上,它們都顯示出民間藝術慣用的豐富明麗的色彩,運用了展現東方藝術平面裝飾特征的用色特點。與此同時,透過這些視覺化的圖像,人們也不難發現,清代木版年畫和日本浮世繪各自呈現出不同的藝術風格和審美趣味,反映出不同的心理訴求和民族性格。前者多選取農耕社會人們喜聞樂見的題材,內容積極向上,氣氛熱烈愉快,表達了中國人民追求美好生活的內心祈愿,反映了樂天知命、豁達開朗的民族性格;后者則多描繪美人、歌舞伎、風景名勝,營造出華麗又略帶感傷的唯美世界,折射出日本民族細膩、敏感的性格特征。

遺憾的是,日本浮世繪已被視為世界藝術史上的璀璨華章,而中國清代的木版年畫影響力還很有限。這不能不讓人深思。有專家認為,展覽中的一個細節或許就透露出了二者日后的分化:浮世繪作品均標注出作者姓名,而清代木版年畫無一例外只有產地而無作者姓名。或許正因中國傳統年畫無法通過創作者的名字辨別風格與技藝,個人的藝術創造力由此被削弱了,畫面漸漸呈現出模式化的特征。

編輯:楊嵐

關鍵詞:中國 蘇軾 年畫