首頁>生態>綠·生活

氣象“書記”來到小山村 打開致富新思路

初秋,涼山州昭覺縣洛伍阿木村,最低海拔2400米。放眼望去,一場綿綿細雨正籠罩其中,霧氣繚繞,漫山遍野的綠色中點綴著一排排錯落有致的黃房子,宛如一幅山水墨畫。

一下車,我們就見到了皮膚黝黑的洛伍阿木村第一書記吉克拉體,高高大大的個子,憨厚的笑容。

“一無所有。沒水沒電沒路、沒學校、沒衛生室。”2015年9月,時任昭覺縣氣象局副局長的吉克拉體被組織選派到這里擔任第一書記,遇見了”一無所有“的洛伍阿木村。在這片19.8平方公里的土地上,分布著361戶人家,其中貧困戶占45.9%,有166戶。居住分散、交通不便并未嚇倒他,白天走村入戶,晚上加班分析整理資料,三個月后,徹底摸清了166戶貧困戶的基本情況和致貧原因,制定了詳細的脫貧計劃,做到精準施策。

洛伍阿木村是一個典型的少數民族聚集區,彝族居民高達100%。氣候惡劣、土地貧瘠,經濟社會發展滯后,是四川省涼山彝族自治州昭覺縣的極度貧困村之一。

貧困戶新蓋的房子。人民網 丁亦鑫 攝

說起洛伍阿木村的變化,吉克拉體立刻打開了話匣子。“那變化太大了!以前啥都沒,現在自來水、4G網、幼兒園、衛生室全都有了;過去這里都是土路,住的都是土坯房,甚至人畜同住。現在我們都是水泥路、’大別墅’啦;以前串門只能走路翻山越嶺,現在我們都是騎三輪車。以前播種收割全憑經驗,現在就靠我啦!”說到這里,吉克拉體不好意思的笑了起來。

作為氣象工作者,吉克拉體深知氣象信息對農業生產的重要性。做好災害預報預警,是預防村民因災致貧、因災返貧的關鍵。

來到洛伍阿木村后,他在每個村、每個組都設立了氣象信息員,開設了微信工作群。每逢重大天氣、轉折性天氣來臨,以及農事活動關鍵期,他都會組織信息員,將天氣預報預警信息譯成彝語編發到微信群里,有些人家位置偏遠,手機信號不好,氣象信息員經常要徒步到每個小組傳遞信息。

同為彝族,掌握彝語為吉克拉體開展工作也帶來不少便利。“比起手機,更多時候我還是會通過村里的大喇叭用彝語給大家播報天氣情況。”即便如此,因為語言溝通順暢,他接到村民的電話也是家常便飯。“每到收割或播種的季節,他們經常給我打電話問天氣,來決定自家的農業生產進度。”說到這,吉克拉提的臉上浮現出了一絲自豪的笑容。

一直以來,馬鈴薯、苦蕎是彝族的傳統農業生產作物。“這些傳統作物不僅產量容易受氣象災害影響,附加價值也不高,種起來經濟效益很低。”吉克拉提告訴記者。為了提高農作物的附加值,洛伍阿木村集思廣益,開動腦筋,把目光投向了更換品種加氣象服務。

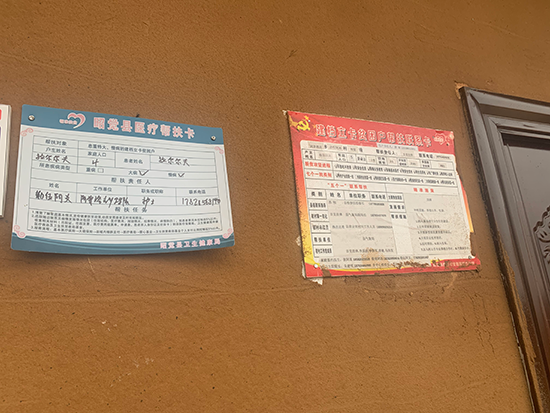

貧困戶家門口的信息卡。人民網 丁亦鑫 攝

貧困戶拉爾爾夫就是這樣實現了收成的“大翻身”。從前,拉爾爾夫一家種植馬鈴薯的十多畝地,一年收入五六千斤。后來引進了甘肅的新品種——青薯9號,收成大增。“相比其它傳統農作物,馬鈴薯更容易受氣象災害的影響。每到種植關鍵階段,我們都會提前給農戶做好生產指導,避免其因為天氣沒了收成。”

吉克拉體介紹說,引進新品種的同時,每個村都設了一個農技員,為農業生產提供專業氣象服務指導。現在正值收獲的季節,據拉爾爾夫預測,今年的收成可以達到兩萬斤,價格穩定的話純收入可以達到一萬五千多。

利用氣象服務,洛伍阿木村還找到了致富“新路子”。氣象部門對其地理環境和氣候環境進行分析,幫助村民發展經濟效益更高的特色種植業。今年8月,全國貧困鄉鎮自動氣象站全覆蓋,洛伍阿木村也不例外。“之前有企業來考察種植特色農作物,問我們要氣候數據,我們啥也沒有。但最近有企業來考察種植紅油菜,新建的氣象自動站就派上了用場。”吉克拉體補充說道,自動站記錄了詳細準確的氣候數據,給考察提供了詳實可靠的科學依據。

經考察,由于海拔原因,洛伍阿木村更適合發展露天蔬菜,而紅油菜就是合適的選擇之一。吉克拉體告訴記者,目前,村里已經劃分了500畝地種植紅油菜。如果明年能種上更多的紅油菜,其經濟效益非常可觀,農民的收入會大大提高。

循著這個思路,洛伍阿木村走出了一條自己的特色種植之路。據了解,2016年,該村種下核桃1000畝;2018年,種植青薯500畝;2017到2020年,種植花椒3000畝;均獲得可觀經濟收益,村民致富的“造血”功能得到增強。

編輯:秦云

關鍵詞:氣象書記 吉克拉體