首頁>農(nóng)業(yè)>三農(nóng)人物

裴俊清:一抔汾河泥 一方澄泥硯

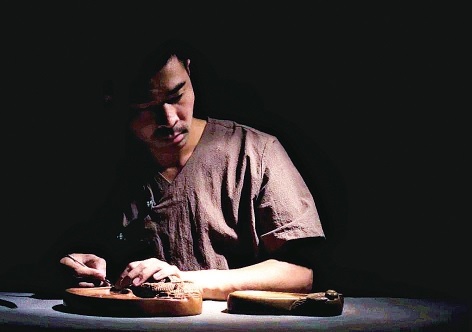

正在制硯的裴俊清。 資料圖

黃河澄泥硯,不是用石材制作的硯具,而是用過濾后的河泥燒制而成。它質(zhì)地堅硬耐磨,易發(fā)墨,不損毫,與洮硯、端硯、歙硯并稱中國“四大名硯”。

澄泥硯制作起源于唐代,至宋代興盛起來,已有1000多年的歷史。山西省新絳縣古稱“絳州”,地處黃河支流汾河流域內(nèi),是澄泥硯的發(fā)源地之一。

關(guān)于“裴氏澄泥硯”,還有一段歷史淵源。

相傳開元年間,玄宗皇帝由黃河入汾河,巡幸北都并州(今山西太原),由新任宰相裴耀卿伴駕。船經(jīng)絳州河段,玄宗見數(shù)人站在汾河岸邊,從河中撈出幾只絹袋。

裴耀卿就是絳州人,上前道:“這是在取汾河沉泥,我家代代制作澄泥硯,陛下愿否一觀其詳?”

正當(dāng)玄宗觀摩制硯泥胎之時,裴家小孫子一頓玩鬧,將掌印深深地印在了硯池里。見眾人惶恐,玄宗笑道:“小子有為,敢對御硯下手,將來必是國家棟梁。”由此,絳州一帶形成了一個習(xí)俗,為初生小兒制作印有其手腳印的澄泥硯,寓意遠大的前途。

裴氏澄泥硯的制作技藝代代相傳,如今到了“80后”工匠裴俊清的手上。

見到裴俊清時,他正專心為一方硯臺雕花,手法溫柔,像是照顧一個剛出生的嬰兒。

走過一排一排的成品展架,裴俊清告訴筆者,裴氏硯臺以河道漬泥為原料,焙燒制成。制成的澄泥硯,質(zhì)地細膩柔滑,具有貯水不涸、歷寒不冰的特點。

絳州出產(chǎn)澄泥硯,很大程度上得益于汾河。汾河上游多是峽谷,水流湍急,到了新絳一帶,河道拓寬,流速減緩,富含多種礦物質(zhì)的泥沙沉積下來,成了制作澄泥硯的最佳原料。不過,不同地點的泥料,所含成分略有不同,仍需按古法精挑細選,才能燒制出品質(zhì)上乘的澄泥硯。

隨裴俊清來到汾河邊,只見工人們將特制的雙層絹袋吊掛在汾河里,河水裹帶的泥沙流入絹袋,經(jīng)第一層過濾后,沉入第二層,濾出細致的河泥。

濾出的泥要放置一年以上,歷經(jīng)冬夏去其燥性,方才可以揉搓成料。裴俊清說:“初選泥料結(jié)構(gòu)不均、成色混亂,需要用剛?cè)岵莫毺厥址ǎ瑢⒛嗔先啻昃鶆颍WC干濕適宜,顏色中和。”

坯胎打磨成型后,就進入后續(xù)的雕刻工序。裴氏澄泥硯的雕刻主題有山水人物、草樹花卉、走獸飛禽等。

“從前一方上乘澄泥硯,制作往往要歷經(jīng)數(shù)年。現(xiàn)在,澄泥硯制作工藝雖然有了較大改進,采泥等環(huán)節(jié)都提前完成,但澄泥硯的后期制作,也仍需數(shù)月甚至一兩年的時間。”裴俊清說。

制硯的最后一道工序是燒制。窯內(nèi)溫度、氧氣含量、泥料礦物質(zhì)含量、燒窯時令,這些參數(shù)的合度與否決定著一方硯臺是否能夠成為紋路豐富、色澤艷麗的澄泥硯佳品。

第一次燒窯守夜時,裴俊清偎在古窯附近,絲毫不敢懈怠。“想燒出好硯,每個時段都很關(guān)鍵。”

在嚴格把控?zé)乒ば虻那樾蜗拢文喑幍纳珴杉y理仍然有其偶然性。這種偶然性雖帶來驚喜,但也為澄泥硯的制作工藝增加了難度。取料耗時,燒制不易,澄泥硯成品率只能維持在較低的水平。通常來說,能保證40%的成品率已屬不易。于是,對待燒制成功的澄泥硯,裴俊清往往興奮不已:看其材,泥料溫軟;摸其身,潤滑細膩;掂其重,豐盈厚實;聽其聲,清脆利落。

子承父業(yè),將裴氏澄泥硯真正作為品牌推廣出去,是裴俊清的努力方向。

基于這一理念,裴俊清從地方習(xí)俗出發(fā),創(chuàng)制出了“嬰幼兒手腳印澄泥硯”。他說,澄泥硯原料為土,出于水,以禾木燒之,雕之以金,成之以火,五行俱全,以硯為伴,也別有一番文化內(nèi)涵。這項創(chuàng)新與傳統(tǒng)文化相結(jié)合,賦予澄泥硯新的含義與功能,受到了消費者的普遍歡迎。

如今,裴俊清在自家的制作工廠開設(shè)了體驗環(huán)節(jié),嘗試用更加靈動親民的方式,讓澄泥硯走進更多人的日常生活。

編輯:董雨吉

關(guān)鍵詞:澄泥 泥硯 裴俊清