首頁>春秋>熱點背后

國醫大師的春秋人生——廖品正先生側記

見到廖品正先生,我還是習慣稱她廖阿姨,盡管早就知道三年前她已獲得“國醫大師”這個中國中醫藥界的最高榮譽稱號,但總覺得叫阿姨才真切自然,多少歲月,多少情感,都融入這一聲熟悉的稱呼里了。

2020年夏天,廖品正在成都中醫藥大學附屬醫院的工作室門前留影。

高考志愿上填了三個“成都中醫學院”

早在20世紀60年代初,廖阿姨和她丈夫鄧明仲叔叔先后從成都中醫藥大學畢業留校,和我的父母成了同事,后來小兩口帶著剛出生的兒子搬到我家樓下又成了鄰居。那年廖阿姨28歲,我14歲,聽父母說起過他倆都是學校里的尖子學生。

三年后我離開了這座校園和這座城市,當我再一次見到廖阿姨時,已過去了半個世紀,鄧叔叔和我父親也都先后離開了我們。

那是今年初夏,我在姐姐住院的病房里見到了廖阿姨。盡管50多年沒見面了,但彼此都沒有遲疑,一切都覺得還是那么熟悉。看著廖阿姨滿頭銀灰色的卷發,臉上紅潤的氣色,姐姐說她完全不像是一個年過八旬的老人。后來才知道,茒年的廖阿姨常被腰椎間盤突出的老病纏繞,那天還犯著病就趕過來了。但這并沒有影響老人家的心情,始終顯得興奮又帶著感情地對我們說:分別這么多年了,我一直都沒忘記,我們兩家做鄰居的那些美好記憶。有一次她被派去火車東站搬運學院急需的新聞紙,結果時間搞得很茒。當時鄧叔叔也下鄉了,那天只有小鄧謙獨自在家。等到天都黑了,鄧謙還沒看到媽媽回來,又進不了家門,只好獨自坐在門口的石臺階上。當廖阿姨深夜回家,卻找不到兒子了,這時我母親下樓告訴她,孩子已吃過了晚飯,在我們家睡下了。廖阿姨舊事重提,十分感慨地對我們說,那個年月真的是遠親不如近鄰。我對廖阿姨說,如今您不顧年邁和身體不適來看姐姐,說明老鄰居還是像過去那么親。廖阿姨笑了,又興致勃勃地給我和姐姐擺起了當年的老龍門陣,從我的父母講到了她和鄧叔叔求學到后來成家生子,對往事充滿了深情和眷戀,她的樂觀情緒感染了病房中的每一個人。

在這之后,我和廖阿姨見面多了。趁她不出門診的時間,我冒著小雨登門拜訪了廖阿姨,聽她回憶自己的家庭和青春歲月。廖阿姨是地地道道的成都人,爺爺廖志鴻早在20世紀30年代已是享譽川西的一方名醫,帶著一家三代幾十口人住在老南門大橋外東巷子一個三進的四合院里。廖阿姨的父親廖岑在大革命的高潮中投奔黃埔,成為6期炮科的學生,在抵抗日冦護衛津浦路的戰斗中不辱使命。就在那個苦難的年月,爺爺和父親的家國情懷在兒孫晚輩的心里播下了愛國為民的種子。

從廖阿姨記事起,就看見爺爺在一進宅院朝南的大房子里診病,差不多每天都有患者在那里等候。當時廖老用中醫藥治療痢疾、肝炎、天花、傷寒等傳染病頗有成效,看見那些治愈的患者前來答謝時滿面春風的樣子,給廖阿姨幼小的心靈以觸動,萌發了要學中醫的念頭。爺爺處世清高,喜歡獨善其身,不愿出去結交三朋四友,卻對老百姓充滿愛心和同情心,見到來看病的窮人,就要他們到自己的藥鋪去檢藥,告訴他們把賬記到廖志鴻頭上。爺爺好仁樂施,也給兒時的廖阿姨耳濡目染。

但時代的局限仍束縛著這位賢達老人的思想,他告訴孫女自古中醫就有“傳男不傳女”的規矩,要她斷了學中醫的念頭。這讓廖阿姨受到很大刺激,反而增強了學習中醫的愿望。最讓她刻骨銘心的是,爺爺去世的時候,很多患者前來家中吊唁,有的緬懷、有的感恩、還有的為擔憂日后染病何處求醫而哭泣,這讓廖阿姨不僅看到了大醫仁心的感召影響,而且對生命至上的從醫境界有了新的認識理解。那年廖阿姨剛上高中,她在送別爺爺的悲痛之中堅定了一個信念,此生必要繼承爺爺的事業,做無愧于爺爺的好中醫。

廖阿姨的父親支持她立下的志向,并對她說,我這一輩子最對不起你爺爺的,就是從軍而未從醫,你的選擇算是替父親了卻了一樁心事。黃埔校訓叫“親愛精誠”,你爺爺的醫訓是“大醫精誠”,其內涵都是愛國愛民,悲喜同心。我把這兩句話送給你,希望你不僅要保持熱情向上的人生態度,更要有一種堅定的信仰作為人生的支撐。那年秋天,廖阿姨過了18歲的生日,也是高二學年剛剛開始的日子,她莊重地向學校黨組織遞交了入黨申請書。

兩年后,廖阿姨以優異的成績完成了高中學業,并贏得了保送清華、北大的名額。此時,面對老師、同學和親友們贊許的笑容,她的眼前又浮現出爺爺去世后那些患者哭訴的場景,耳旁又回響起父親那番推心置腹的話,她沒有猶豫和動搖,婉言謝絕了學校的盛情美意,在高考志愿上毅然填寫了三個“成都中醫學院”。這時老師找她談話了,尊重你作出的選擇,但不能三個志愿都填同一所學校。經過慎重考慮,她將第三志愿改為成都地質學院。

說到這里,廖阿姨停頓了下來,望著窗外淅淅瀝瀝的小雨,屋里出現了短暫的沉默,不一會兒她競輕輕地唱起歌來,“是那山谷的風,吹動了我們的紅旗,是那狂暴的雨,洗刷了我們的帳篷。”廖阿姨接著對我說,這首《勘探隊員之歌》是我中學時代最愛唱的歌,在我擔任學生會主席的三年里一直向同學們推薦這首歌,直到高考臨近,這首歌一直陪伴著我,激勵著我。當時就想,如果學醫,我就要去開發祖國醫學的寶藏。如果學不成醫,我就要去探尋地下的礦藏,為我們的祖國找石油。這兩大愿望就是當年我的人生理想。

我被廖阿姨的激情回憶感染了,如果說那個熟悉的歌聲洋溢著的是那個時代的精神,表現出了那一代人的蓬勃朝氣、浪漫性格和陽光般明朗的內心,我想,可能就是從那個時候起,廖阿姨就抱定了這樣一種人生追求和理想的目標,直至后來她成為“國醫大師”所具有的博大情懷。

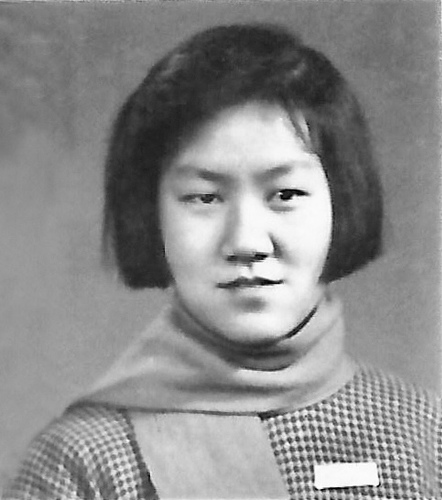

1958年秋,廖品正考入成都中醫學院時留影。

二十三年的執著追求

當廖阿姨跨進成都中醫學院大門的時候,一切對她來說都是那么的新鮮,不僅沒有覺得這所剛剛創辦兩年的大學還很簡陋,相反被煉鋼爐火映紅的校園感染了。尤其知道授課老師都是享有盛名的老中醫后,更讓她表現出迫不及待的求知欲望。她不止一遍地背誦《中國青年》雜志上的一首詩:“讓每一個日子散發汗水的芬芳,閃耀思索的光芒……”又一次把吳運繹的《把一切獻給黨》拿出來閱讀,盡管都讀過多遍了,此時重溫對吳運繹的這段話感受更深:“我們時代的年輕人,雖然不是驢推磨似的打發日子,如果我們今天不比昨天做得更好,也學得更多,生活就會失去意義。”

她在上課時全神貫注,課下抓住點滴時間去向老師請教尚未完全弄懂的問題,在別人已回宿舍睡覺的時候仍留在教室里苦讀那些中醫古籍,有時夜晚參加煉鋼勞動趁休息間隙借著爐前的光亮重溫學習筆記。廖阿姨說,我并不埋怨那個特殊年代給我學習造成的困難,相反當時校內外共有的一種奮發圖強的精神為我的學習注入了動力。但爐火并不持久,隨后遭遇的自然災害讓我們這些年輕的大學生又經受新的磨煉。當她第一次前往四川盆地西緣山地“除害滅病”的時候,親眼看見了貧困、愚昧和疾病給山鄉農民造成的多重災害,那些面黃肌瘦求醫無助的痛苦面容也讓她的內心有一種刺痛。廖阿姨說,這次山鄉之行給她的中醫人生上了重要一課,那就是現實國情的教育課,讓她懂得了國情是國醫的命脈,而國醫則能為改善國情出力,一個稱職的好中醫先要懂得知民意順人心。

在迎接國慶10周年的那個秋天,廖阿姨被那個年代昂揚拼搏的精神所感染,再次向黨組織遞交了入黨申請書,表達要把自己的青春乃至生命獻給為之奮斗的理想。進入實習階段,讓廖阿姨最難忘的是跟隨著名眼科專家陳達夫教授出診。她雖已熟讀陳老的《眼科直述》,深知中醫治療眼疾“能熟內科,再循序以究眼科,則勢如破竹”的見解,對眼睛乃“腑臟結晶”的醫道爛熟于心,但如此近距離的接觸那么多的眼疾患者,看到眼疾給人們的生活造成了那么重的負擔,這讓她對眾多患者“一眼不明一生不幸”的痛苦感受深切,眼睛在此時已成為她內心的索引,決定選擇眼科作為自己畢生的事業,為普天下的人們都能享有明亮的“心靈之窗”發出自己的光和熱。

6年寒窗磨礪,廖阿姨因學業優秀被留校當了老師。這是她過去曾憧憬的未來,現已成為現實,在走上講臺之前,早已在心中裝有了兩個尊崇敬仰的形象。一個就是指引她走上眼科道路的陳達夫先生,另一個就是上中學時看過的一部蘇聯老電影《鄉村女教師》,女主人公瓦爾娃拉的人生故事曾讓她感動不已,那個平凡女教師的不平凡精神在她的心底打下了深深的烙印。廖阿姨如今回想起來仍很激動,她說,當時我在做學問方面就以陳老師為標桿,而在做人做女人方面就把瓦爾娃拉當作楷模,照她的樣子去做人做事。那時我才26歲,可以說是風華正茂,也重外表,但不花枝招展,堅持樸素端莊,力求用知識和內在的修養去教育影響學生,向他們灌輸以正確的人生觀價值觀。走在這條漫長的路上,有坦途,也有曲折和坎坷,但我沒有迷失過自己,小時候跟著爺爺熟讀能背的東漢崔瑗的《座右銘》,就好像是當年爺爺帶著我們學古文時的那盞小油燈,雖然在風中會忽閃忽閃,但從沒有熄滅,就是這一束光照亮了我的路。當那場“文革”風暴向校園襲來的時候,廖阿姨的新婚丈夫、高她兩個年級的學長鄧明仲叔叔被扣上“白專典型”的帽子,小兩口有些怨氣卻不悲觀,在相互安慰中達成了共識,“克服困難要有勇氣和信心”,白天照常去“運動”,晚上則在用報紙糊住窗戶的小屋里埋頭研讀醫書。每次學院組織醫療隊下鄉,廖阿姨兩口子總是積極爭取成行。那些讀書的不眠之夜將白天“運動”的損失補償了一些,而下鄉送醫送藥又為他們理論鉆研提供了難得的“實習”。

十年浩劫結束的時候,有人嘆息時光荒廢歲月蹉跎,她卻因主觀努力得失并存,當別人重新開始補課,她已經翻開了新的一頁。

沐浴著改革開放的春風,廖阿姨加入了黨組織。回想在中學第一次寫入黨申請書,歷經23年終于實現了這個夙愿,廖阿姨不無感慨地說,這么漫長,這么曲折,我不是沒有過彷徨,但我記住了父親的話,人生要有信仰作為支撐,我挺住了,堅持下來了。

在這之后,廖阿姨跟著改革的節奏,步入了人生的新階段。先由講師破格晉升為教授,接著當了成都中醫藥大學的教務長,后又成為全國中醫院校第一位中醫眼科的博士生導師,再被評為全國教育系統勞動模范并獲“人民教師”獎章。她告訴我,這不是因為命運女神對我有什么特別青睞,而是我和老鄧沒有在命運的風雨中熄滅心中的燈火,那就是家庭從小對我灌輸的一個道理,“世譽不足慕,唯仁為紀綱。隱心而后動,謗議庸何妨?”久而久之,人生自會芳香四溢。

1964年秋,廖品正大學畢業時的留影。

六十二年的中醫之路

如今廖阿姨頭上的光環已十分耀眼,繼2006年被評為四川省首屆十大名中醫、2017年又被國家人社部、國家衛計委和國家中醫藥管理局授予“國醫大師”榮譽稱號。但更吸引我的是,作為一個年過八旬的老人,她仍然堅持出門診,這就很不尋常了。或許是好奇心,我專門到成都中醫藥大學國醫館廖阿姨的診室觀摩。值班護士告訴我,這是廖大師專在這個醫館開設的特色眼科,主要依據六經辨證、八廓辯證、內眼臟腑相屬理論,醫治常見的干眼癥、視網膜和玻璃體出血性眼病和葡萄膜炎、視神經炎等內眼疾病,臨床療效為患者認可。

那天下午,我進入診室時,廖阿姨剛剛給第4位患者開好處方,當聽說對方是一個退休工人時,又把處方要過來,對其中價高的藥做了微調,同時又為增效做了充實。廖阿姨說,外地患者慕名而來,一般至少兩人,吃住行的花銷已不少,我開藥時就要左思右想,要治好眼睛,又不能加重患者負擔。

為不影響廖阿姨工作,我在離她稍有一點距離的位置坐下,連續看了她為9位患者診治。從醫患問答中得知都不是初診,1/3來自成都以外地區,最遠的是從拉薩來的,最重的是一位家在綿陽的姑娘,因為顱內垂體瘤引起雙眼視神經萎縮,初診時雙眼只有微弱光感,需要兩人攙扶才能行走。經過連續四次診療,現在視力明顯恢復,自己可以獨立行走了。得知這位患者要做伽馬刀手術,廖阿姨就叮囑她術前暫停服用中藥,避免給外科診斷增加難度。

還有一位做過白內障手術的中年女患者,常感頭暈,眼睛脹痛,視力下降,廖阿姨仔細問診后就開導她:你一進來,我就看你愁眉不展,病不是愁好的,是治好的,我開藥是一方面,另一方面你要調整好心態,上火是要傷眼的。一個下午,廖阿姨就以這種細心詢問和耐心開導的方式對待每一位患者,其中有個患者在自己看病后還叮囑廖阿姨保重身體,她說上次來看病時見你拄著拐杖,腰桿都直不起來,當時有很多患者都受感動。

其實,那個炎熱的下午我也被廖阿姨的精神感動了。一位82歲的老人,在疫情尚未完全解除的情況下,連續4個小時面對面地給13位眼疾患者診病,這不只是一個數量,還有很高的質量,更包含著醫德的涵量,真正反映出了一位國醫大師的仁愛之心和精誠之心,這不正是廖阿姨爺爺那一代老中醫“開門問疾苦、閉戶閱滄桑”的大醫精神在今天的傳承再現嗎!

廖阿姨見我對中醫的態度如此誠懇且興趣濃厚,又讓我去她家里擺龍門陣。那是高考第一天的下午,等我到家后,廖阿姨要我和她一起坐到靠窗的寫字臺前,打開電腦指著上面的目錄說:“這都是近年來我的一些研究成果和臨床實踐總結,太多了,你看不過來,我挑兩個有代表性的簡單給你說說。一個是視神經損害中醫藥治療,一個是糖尿病視網膜病變中醫藥治療。前者是眼科常見病,大都因機體遭受外邪侵襲、外傷損害或臟腑功能失調,精氣血津液失常等引起;后者是糖尿病微血管病變的并發癥,在中醫來看就是氣陰兩虛、陰陽兩虛,關鍵轉變是陽虛所致,發病率近年有所上升。兩種病因有別,醫治思路不同,但也有一個基本規律是相通的,那就是局部辨證與全身辨證結合,現代辨病與傳統辨病結合。視神經損害屬內障眼病,我的臨床辨治思路是,首先祛邪氣、調臟腑,接著理氣血,然后通絡竅。去年8月有個雙眼視神經萎縮的患者來看病,右眼只能在10厘米處看到手動,左眼鼻側光感都很微弱。到10月下旬經過五診,患者右眼視力到了0.02+、矯正視力0.04,左眼能在10厘米處看到手動。對糖尿病視網膜病變,我則根據不同特征,有的以生津養肝腎為主,有的以養陰活血通絡為主,有的是化瘀散結補腎益脾為主,還有的以陰陽雙補為主,使這些患者的中醫證候得以明顯改善,療效也優于西藥導升明。”

廖阿姨講到這里,起身離開電腦把身體靠在桌子邊上,又用雙手揉起腰來,邊揉邊說,我學了一輩子中醫,算起來也有62年了,現在人們叫我大師,對這個榮譽我很珍惜,但對這個稱號又很惶恐,因為我小時候就聽爺爺說過,諳古籍、熟經典、通醫理、知方藥,曉古今之事、懷仁義之心,謹道如法,乃為大醫。我自知不足,更曉得和爺爺的差距,對老祖宗留給我們的中醫藥這門學問常懷有敬畏之心。

這時電話鈴聲響起來了,廖阿姨只好打住去接電話。西斜的陽光透過大窗戶照進屋里,也映在了廖阿姨身上,花白的卷發泛著絲絲銀光,臉上的笑容也襯出亮來,我猜一定是有好事才讓老人家如此開心。果不其然,廖阿姨放下電話就對我說,是老二鄧誠的電話,說他兒子今天高考兩場下來狀態都不錯。這我才知道,廖阿姨的孫子鄧宇軒早就立志要繼承爺爺奶奶的事業,做一個像他們那樣的大醫生。

說到孫子要報考成都中醫藥大學,廖阿姨顯得有些激動,孩子能做出這個選擇,我確實高興,不只是因為我們家后繼有人,而是對中醫藥的未來更有信心了。作為我這個年紀的人來說,現在最需要做的事情,就是要把有限的精力用于去物色好的苗子,培養出有德有為有用之才,這才對得起我的爺爺、我的老師和老鄧他們那一代新中國中醫藥教育事業的第一批傳人。

說這話時,廖阿姨慢慢走到鄧叔叔的遺像前,久久地深情地注目著,我被眼前的情景感動了,默默地對著鄧叔叔的遺像鞠了一個躬,是緬懷,是思念,更是對他們所代表的新中國第一代中醫學的創業者、開拓者的敬意!

暑假的前一天,我來到成都中醫藥大學的新校區。這里沒有我童年的印記,我卻能在校園深處聽到歷史的回聲。從校史館,來到綠樹環抱的草坪上,小鳥在樹上歌唱,三三兩兩的女大學生在花園里照相,我的眼前似又浮現出當年廖阿姨的身影……說來也巧,這時鄧謙給我發來短信:“宇軒以656的高分已被成都中醫藥大學錄取。”我的情緒也被這美麗的校園和不期而至的喜訊感染了,猜想此時廖阿姨該有多高興呀!她的孫子終于沿著爺爺奶奶的足跡走進了這座校園,她會不會又唱起歌來,“是那天上的星,為我們點燃了明燈。是那林中的鳥,向我們報告了黎明。”

(作者系第十二屆全國政協委員,文中圖片均由鄧謙提供。)

編輯:王慧文

關鍵詞:阿姨 ,廖 患者 爺爺