首頁>春秋>熱點背后

穿越歷史時空 追尋先賢足跡

——盧溝橋事變現場報道第一人方大曾的故事

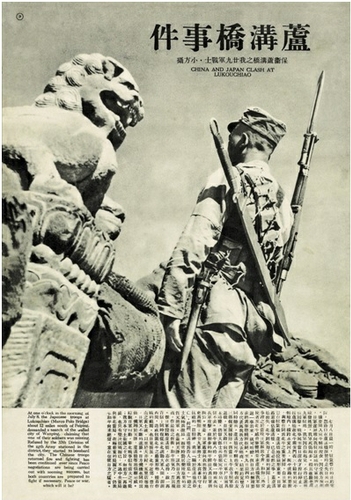

這張照片的主人公名叫方大曾,他一身戎裝,目光堅定,英姿勃發。他是1937年盧溝橋事變現場報道第一人,他有關中國抗戰的報道,振奮了民族精神,引起國際社會廣泛關注。

現身在燃燒的盧溝橋

“我站在盧溝橋上瀏覽過一幅開朗的美景,令人眷戀,北面正浮起一片遼闊的白云,襯托著永定河的原野,偉大的盧溝橋也許將成為偉大的民族解放戰爭的發祥地了!”這段對祖國大好河山飽含深情的描述和預言式的文字,出自方大曾的《盧溝橋抗戰記》,他寫這篇報道的時間是1937年盧溝橋事變后的第三天。那時方大曾還不滿25歲,是什么讓他有如此深刻的洞察力?

方大曾始終關注著盧溝橋一帶的局勢,1936年10月20日,方大曾即從永定門出發,步行20華里到達豐臺,仔細觀察日本軍營和日軍的動向。他走到盧溝橋,與守橋的中國軍人交談,談到日軍的所謂“秋操”。他推想,日軍這次以“秋操”為名的演習,如果真要延展過永定河而到長辛店,“則恐怕又會發生第二個‘九一八’豐臺事件吧?這且看事實的演變了”。

1937年7月初,日軍在盧溝橋附近頻頻演習。7月7日晚,日軍以一名軍人失蹤為借口,要進宛平城搜查,理所當然遭到拒絕,日軍便開始炮擊并進攻宛平城,盧溝橋事變爆發。

得知這一消息,方大曾決定前往盧溝橋。7月10日清晨,他帶好照相機和膠卷,赴盧溝橋前線進行戰地采訪。據方大曾的朋友、時為上海《新聞報》記者的陸詒回憶,方大曾“在第一時間趕到了宛平,最先報道了震驚中外的‘盧溝橋事變’,在小方的筆下,戰爭的慘烈直刺心脾,雖然幾十年過去,從他留下的親歷描述中,仍然讓人心有余悸,仿佛戰爭就發生在眼前”。

方大曾在戰地筆記中寫道:“戰爭既停,記者騎自行車前往盧溝橋視察……在豐臺岔道口,我被幾名日軍截住,我身邊的相機引起了他們的注意,他們懷疑我是中國軍隊的高等偵探,理由是新聞記者沒有勇氣到日軍方面來;我遞上一張名片,加之態度自若,這個猜疑也就消除了。一小時后,我被放行,穿過涵洞,再行了一里多路,就到了宛平城下。這里正是戰場地帶,傷亡的兵士想必都已由雙方運回了,只剩下一匹死去的騾子,肚腸流露在腹外……城東門緊閉著,西門開了一半,我隨一位姓于的警官各處拍照并了解戰況。時已正午,忽然聽到兩個消息,第一是大井村又被日軍占領,第二是日軍四五百人又從豐臺出動,向盧溝橋進攻。”

從宛平采訪后,方大曾登盧溝橋西行,在此他拍下了身背大刀和步槍守衛在盧溝橋頭的中國軍人的影像,再前往長辛店,他是盧溝橋事變后第一個到達這里的新聞記者,引起格外關注。方大曾采訪了吉星文團長、在守衛宛平城時負傷的金振中營長等。在返回北平城時,盧溝橋邊又響起隆隆的炮聲,戰火重燃,方大曾沿永定河西岸繞道門頭溝,正行走間,一名士兵從他側面50米左右的高粱地里跑出來,臥倒在地,用槍瞄準他,喝令:“站住!”方大曾停下腳步,告訴那位士兵他的來歷和去向,士兵讓他遠遠地走過去,并一直用槍瞄著他,直到不見了蹤影。

回到家中,方大曾寫出7000字的長篇通訊《盧溝橋抗戰記》,洗印了盧溝橋、長辛店被日軍轟炸后慘狀的照片。7月23日將文章和照片寄出,在8月1日出版的上海《世界知識》雜志第6卷第10號上發表,向讀者詳述了盧溝橋事變的經過,親眼所見的場景,以及他對事件的認識和分析。后被中外媒體廣泛采用,成為世界詳細了解中國全面抗戰發端的第一手消息。

在文章最后,方大曾分析:“假若忠勇抗戰的二十九軍從北平撤退了,而這樣大量的日軍被容許長駐在華北,那么華北不是就等于偽滿和冀東一樣了嗎?”

《盧溝橋抗戰記》以及方大曾陸續發表的《我們為自己而抗戰》《日軍炮火下之宛平城》《衛國捐軀》《民眾慰勞》等專題攝影報道相繼被國內外各大報刊刊發,影響甚廣。因此,方大曾被公認為是中國全面抗戰“第一照”的作者和“七七事變”現場報道第一人。

方大曾的圖文報道《盧溝橋事件》,刊載于《良友雜志》一九三七年七月號

消失在戰火硝煙中

“中國的出路,只有打上前去,打到多倫,打到承德,直進到東三省去!我們對于這個偉大的民族解放戰爭,抱著絕對勝利的把握。”這是方大曾在《興和之行》一文中的判斷,他時刻關注著時局的變化,隨時準備履行一位記者的職責。

1936年六七月間,方大曾受聘為鄒韜奮主編的《生活星期刊》《生活日報》特約記者,沿平綏線西行實地探訪,將一路所見所聞,以圖文結合的形式介紹給讀者。他在昏暗的小客棧里,和青年農民同睡在一條土炕上。一路上,看到大片良田上盛開著罌粟花,吸食鴉片的人三五成群,令人觸目驚心,他寫下《綏遠的鴉片問題》等多篇旅行通訊。在平綏線上的旅行中,方大曾體察到統治階級的腐敗、底層勞動者深重的苦難,感受到民族的危機,察覺到日本對中國西北的覬覦和威脅,“日本要伸展他的勢力于陜甘寧青以至于中國的極西部———新疆,我們可以直覺的看到這是對中國進一步的侵略,以并吞整個華北和西北”。

方大曾的預見不久即成為現實。1936年11月,在日本關東軍策動下的偽李守信、蒙古德王及王英的“大漢義軍”向綏遠興和、紅格爾圖等地發起進攻,傅作義率領的晉綏軍奮起抵抗,綏遠抗戰爆發,經過紅格爾圖、百靈廟和錫拉木倫廟三次戰役,晉綏軍大獲全勝。戰爭一開始,方大曾就以中外新聞社記者的身份再赴綏遠,到前線上去把戰爭真相告知公眾。在43天的行程中,全面報道了綏遠抗戰,拍攝照片數百張,寫出《綏東前線視察記》等多篇戰地通訊。

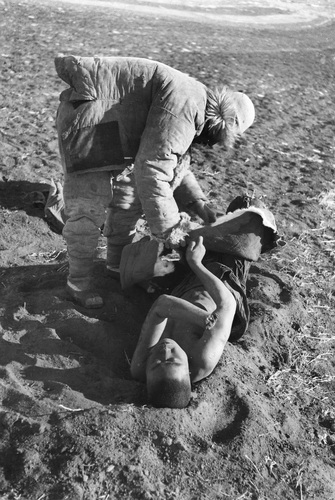

在綏遠,方大曾與范長江等人相遇,他應邀到《大公報》駐綏辦事處做客,并一同采訪。方大曾登上東山坡拍攝紅格爾圖全景。他看到窮苦百姓正在剝匪尸的衣服,方大曾拍下了這駭人的一幕,并且在《綏東前線視察記》中寫道:“有些完整的尸體,窮困的老百姓們,還正在剝他們身上的軍衣,等衣服剝完了之后,就立刻跑來幾只狗,它們又發現了新的美餐。戰爭是這樣的殘酷,然而瘋狂的侵略者,則拼命地在制造戰爭。”

1937年新年剛過,方大曾和范長江一行去了隆盛莊、豐鎮、興和等地,寫下了《集寧見聞記》《綏東前線視察記》《興和之行》等報道。在一望無際的蒼莽高原,方大曾感慨“大好河山之格外壯麗”。為了解更多綏遠的形勢,方大曾決心越過大青山,經烏蘭花、百靈廟等處,橫穿“后草地”地帶,這些地方大部分是蒙漢雜處,同時又是王英偽匪曾經攻陷和蹂躪過的地方,自戰爭平定后,還沒有新聞記者到那地方去過,他告別了范長江一行,開始了“很值得去冒一次辛苦的旅行”。對于這次告別,范長江寫道:“他(方大曾)在次日的清晨,要匹馬翻陰山去陶林了。這是一次大膽壯麗的旅行。青年人的腦海中,只有光明與勝利的追求。所謂危險和艱難,我們容不得多加考慮,驚人的事業,總成功于常人不敢為之中。當夜我們已轉上南去大同的火車,我們才不見了他碩大美麗的蹤影。”

這是一次艱難的旅行,零下30多攝氏度的嚴寒,凜冽的寒風直透骨髓,連陪同方大曾的士兵都難以忍受了。他以堅強的毅力到達陶林、四子王旗、百靈廟等地,不僅采訪軍人,還對綏遠戰后這一帶社會狀況、人文景觀、民眾生活及其社會習俗進行了全面了解,拍攝了大量照片。1937年1月17日,方大曾回到北平,沖洗、整理照片,陸續在中外新聞社和《世界知識》等雜志上發表。將見聞寫在通訊《從集寧到陶林》中。

盧溝橋事變后,方大曾現場采訪后在北平寄出《盧溝橋抗戰記》及向雜志社投稿的照片,即離家再次前往盧溝橋采訪。由于日軍不斷向華北增兵,平津一帶大規模戰事一觸即發。1937年7月28日清晨,方大曾在保定與范長江、陸詒、宋致泉相遇,他們從保定出發北上長辛店。在前線,方大曾采寫了報道《保定以北》。

29日清晨,方大曾和宋致泉準備從門頭溝回北平城,沒走多遠,聽說門頭溝到北平城的交通已中斷,只得返回長辛店。范長江《憶小方》一文描述:平津陷落后,我回到了上海,后來我接到他從北方來信說:“我的家在北平陷落了,我現在成了無家可歸的人了,我想找一家報館做戰地記者,請你為我代找一個崗位。”在范長江的舉薦下,方大曾便以《大公報》特派員身份在平漢路沿線報道抗日前線的戰況,成為抗戰初期活躍于華北前線的戰地記者。此后,保定成為方大曾采訪的落腳點和中轉站,他由此北上長辛店,南下冀南采訪。8月初,南口抗戰打響,方大曾前往南口前線采訪,寫下戰地通訊《血戰居庸關》,報道了戰役的形勢、戰斗的殘酷和激烈、中國軍隊的英勇頑強。

方大曾奔走于長辛店、保定、南口、居庸關、太原、大同等地,多次前往交戰前線,拍攝戰場前沿的照片,采寫戰地報道,陸續發表戰地通訊《前線憶北平》《保定以南》《保定以北》《從娘子關出雁門關》《平漢線北段的變化》等。

方大曾的戰地通訊,有對戰場的真實記述,有對人物的描述,也有對戰爭形勢的冷靜分析。他認為抗日戰爭“是一個全民的抗戰,是一個生死關頭的民族解放斗爭,每一個國民都應該并且必須組織在抗戰行動之下,只有這樣,我們才能夠把握著最后的勝利。”

1937年9月18日,方大曾在保定寫完戰地通訊《平漢北段的變化》,從蠡縣寄出,發表在9月30日《大公報》上。從此“這位碩壯身軀,面龐紅潤,頭發帶黃的斯拉夫型的青年方大曾”便了無音訊。

隨著時間的推移,方大曾漸漸不為人所知。

方大曾拍攝的戰后慘象

從歷史深處走來

“尋找方大曾的過程,是作為一名新聞人的我,職業理想不斷升華的過程。讓我越發深刻地體會到,真正的記錄者是嚴謹和真實,不是炫技和討好,用實心、動實情、寫實跡,才能見實效。”這是中央電視臺高級編輯馮雪松在《新聞人永遠在路上》一文中發出的感慨。

方大曾,又名方德曾,筆名小方,祖籍江蘇無錫,其曾祖時遷居北京,住在北京協和胡同。方大曾出生于1912年7月13日。少年方大曾聰穎好學、熱情洋溢,中學時期,他用母親給的7塊銀元買了一架照相機,由此走上攝影之路。

20世紀初,雖然攝影已在社會上層得到普及,但是照相機對于普通民眾來說還是陌生的舶來品,早期的攝影家主要把攝影作為娛樂消遣的業余愛好。但方大曾卻身背照相機行走于北京內外的大街小巷、鄉村田野、集市商埠,鏡頭對準社會底層。在他留下的影相中,沒有風花雪月的內容,有的是蜿蜒的長城、做生意的小販、蜷縮在墻根的縫窮者、身著破衣爛衫的碼頭工人和那些整天扛白面卻只能吃黑面的苦力。方大曾已開始用相機和腳步為社會寫真,以自己的視角關注于人與生存的環境,認識現實社會。

1929年8月,方大曾發起成立少年影社,并在北平《世界畫報》第204期上刊登《愛好攝影的小朋友們注意——少年影社征求社員宣言》,是中國北方第一個少年攝影社團。同年9月,北平第一次公開攝影展覽會在中山公園和青年會相繼展出,方大曾選送了多幅作品參展,攝影家蔭鐵閣評價“方德曾之《寒夜》亦具西風,所取色調,尤能增其冷靜”。接著其作品《寒夜》《青年會童子團野外慶祝會》《北郊之大鐘寺》等,陸續在《世界畫報》上發表,方大曾在北方攝影圈名聲漸著。

1930年,方大曾考入北平中法大學經濟系,上學期間曾任北平少先隊機關刊物《少年先鋒》周刊編輯。雖然學的是經濟專業,但他卻將大部分精力投入到攝影活動中,經常利用假期外出旅行、寫稿和照相,參加展覽,在報刊上發表攝影作品。

1931年九一八事變后,方大曾帶著相機出現在抗日示威、集會、游行隊伍里,他加入“反帝大同盟”,編輯《反帝新聞》和北平少先隊機關刊物《少年先鋒》。

方大曾在學校進步教師和同學那里接受了新思想,他關注國家命運,底層民眾的悲慘生活。1932年1月19日,方大曾參加了青年學生抗日集會活動,并赴國民黨北平市黨部請愿,沿街高呼“打倒國民黨”等口號,還把國民黨黨部的牌子打了下來。包括方大曾在內的13名青年學生被捕,經抗日團體保釋,才被放了出來。

1935年,方大曾在中法大學畢業后,先是應聘到北平基督教青年會當干事,后來又去天津市基督教青年會工作。不久,中共地下黨組建的“中外新聞學社”(全民通訊社前身)在天津成立,方大曾加入了該社,擔任攝影記者,他的活動范圍和視野更加廣闊,不僅局限于平津,還遍及冀、晉、察、綏等地。自此他高大、壯碩的身影經常出現在抗戰的前沿,直至1937年9月消失在保定一帶的戰火硝煙中。

方大曾的新聞生涯雖然像彗星一般燦爛閃爍而后消失在夜空,但是他在民族危難的關鍵時刻,在國難當頭的特殊時期,不顧個人安危,冒著槍林彈雨,為中國抗戰、為中國新聞史留下了珍貴的歷史照片和新聞記錄,直至獻出自己寶貴的生命。

1999年10月的一天,時任中國攝影出版社副社長的陳申給中央電視臺發來傳真,希望合作推廣一本關于抗戰初期戰地攝影記者方大曾的書籍。馮雪松發現了這份發給非特定人的傳真,偶然的邂逅,開啟了馮雪松尋找方大曾之旅。在陳申的幫助下,馮雪松見到了方大曾的胞妹方澄敏女士。隨后,馮雪松查閱了大量文獻和影像資料,努力尋找知情者,沿著方大曾通訊報道中提及的保定、石家莊、太原、大同、蠡縣等地進行尋訪,行程數千公里,走訪了百余位抗戰的親歷者、專家學者和新聞同行。

2000年11月8日,新中國首個記者節,中央電視臺播出馮雪松拍攝的紀錄片《尋找方大曾》。該片獲得第十五屆全國電視文藝星光獎。2006年3月16日,方大曾親屬將方大曾留下的837張珍貴底片,全部捐贈給中國國家博物館,使其從一個家庭的情感寄托升華為國家記憶。

2014年11月,馮雪松所著《方大曾:消失與重現》出版。著名新聞史家方漢奇先生閱讀后表示:“方大曾有關盧溝橋事變和抗戰前線的一大批新聞照片,是對偉大的全民抗戰的忠實紀錄。它體現了抗日軍民抵御外侮敵愾同仇的民族精神,鼓舞了士氣和斗志,也保存了許多拍自第一現場的珍貴畫面,具有重要的歷史文獻價值。”

2015年5月25日,中國記協組織召開馮雪松追蹤采寫方大曾事跡座談會,號召全國新聞工作者“緬懷方大曾,學習馮雪松”。

此后,馮雪松陸續編著出版《方大曾:遺落與重拾》《解讀方大曾———方大曾作品及范長江新聞獎得主的閱讀筆記》《珍藏方大曾:戰地記者的光影故事》,推動在保定先后建成方大曾紀念室和方大曾研究中心。發起“方大曾校園行”公益計劃,走進國內外20多所知名高校,以講座、展演、交流會、戰地尋訪等形式,分享方大曾的傳奇經歷,重現抗戰中一個人的命運和那段國家危亡的歷史。讓更多青年學子了解這位中國戰地記者,延續國家記憶,傳承民族精神。

馮雪松20年的不懈追尋,從歷史的碎片中淘沙澄金,使方大曾再現歷史星空,也為人們還原了方大曾雖然短暫,但卻不平凡的生命軌跡。

(本文作者為方大曾研究中心主任)

編輯:王慧文

關鍵詞:方大曾 盧溝橋 抗戰