首頁>生態>聚焦

黃河有水“天”上來

全國政協人資環委“黃河上游水源涵養區生態保護”專題調研紀實

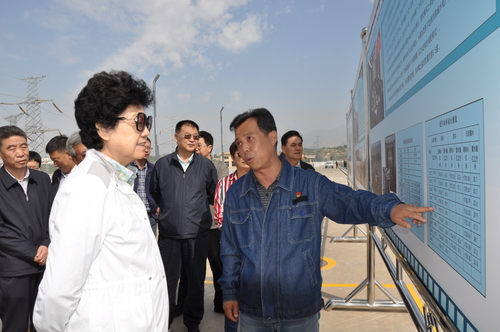

全國政協副主席李斌率隊在甘肅調研

全國政協副主席何維率隊在青海調研

從青藏高原積聚冰川細流,一路蜿蜒向東,穿越黃土高原,橫貫中原大地,萬壑歸流,浩浩蕩蕩,千里奔涌,流入茫茫大海。千百年來,奔騰的萬里黃河哺育著中華民族,孕育了中華文明。

這條流經我國9省區、全長5464公里的全國第二長河,流域省份總人口占全國30.3%,城區生產總值占全國26.5%。

黃河用僅占全國2%的水資源量,承擔全國12%的人口、15%的耕地以及50多座大中城市的供水任務,考驗著黃河治理者甚至整個中華民族的智慧。

“治理黃河,重在保護,要在治理。”這是習近平總書記2019年9月在鄭州召開的黃河流域生態保護和高質量發展座談會上,為黃河流域生態保護定下的重大原則。

2020年1月,習近平總書記在中央財經委員會第六次會議上再次強調:“黃河流域必須下大氣力進行大保護、大治理,走生態保護和高質量發展的路子。”

作為黃河源頭地區更是重中之重。“源源不斷才能源遠流長,涵養水源是黃河保護治理的首要問題。”全國政協副主席李斌表示,“黃河之水天上來”,用現代眼光來看,這個“天”就是生態環境。

而作為黃河上游的三江源、甘南等水源涵養重點生態功能區,是黃河的發源地和重要水源補給區,在維系黃河流域乃至國家水資源和生態安全方面具有重要作用。

2020年9月3日至11日,全國政協人口資源環境委員會“黃河上游水源涵養區生態保護”專題調研組赴甘肅、青海開展實地調研。全國政協副主席李斌、何維分別率隊參加甘肅段、青海段部分調研。

從甘肅到青海,從“黃河首曲”到三江源地區,調研組驅車2000多公里,翻山越嶺長途跋涉,克服高原反應,調研組深入農村、牧區,為黃河上游水源涵養區的生態保護貢獻智慧。

退化趨勢初步遏制

蘭州,黃河唯一穿城而過的省會城市,也正因為這黃河,讓蘭州人多了幾分自豪。沿黃河兩岸,蘭州開通了一條東西50多公里的濱河路,并打造了全國唯一的城市內黃河風情線,被稱為蘭州的“外灘”。

調研組的行程也從蘭州開始。

在黃河岸邊,幾位市民正在唱歌,李斌走過去和他們攀談起來。

“老鄉,經常到這邊來嗎?”

“我們都是老年合唱團的。我住得離這邊還有段距離,但我很喜歡這里,每天都來,在母親河邊唱紅歌,非常開心。”已經退休的靳阿姨說。

“習近平總書記來過這里,走的就是這條路。”老年合唱團團長王根學很自豪地說。

讓靳阿姨和王團長更為自豪的,還有這黃河水。“前兩天因為下雨,水有點黃,其實平時水都挺清的,是不是沒想到?”

考察了黃河蘭州段水土保持和污染治理情況,看了蘭州市南北兩山綠化工程,李斌不由感慨:“生活在這里,幸福指數還是挺高的。”

調研組繼續沿著黃河溯流而上。

瑪曲,意為“孔雀河”,即黃河的意思,位于甘南藏族自治州的瑪曲縣也是全國唯一以黃河命名的縣。

黃河由巴顏喀拉山發源后,自青藏高原一路向東南流去。行至瑪曲時,遇到了來自四川北部高山的阻擋,于是河水掉頭流向西北,形成了罕見的180度大轉彎,所以這里被稱作黃河第一曲,瑪曲也就被稱為了“黃河首曲”。

調研組到達阿萬倉草原時,剛剛下了一場小雨。雨后的草原,云霧升騰,不遠處的黃河之水彎彎曲曲,延展向無盡的遠方,成群的牦牛在草原上悠閑地吃草,如詩如畫。

“太驚艷了,沒想到這兒的水草會這么豐美。”委員們紛紛表示。

也難怪委員們驚嘆,前些年“黃河上游草原遭遇鼠害,千瘡百孔”的消息經常見諸報端。

媒體報道稱,成群的老鼠公然在行人面前啃噬草葉、掘洞翻土,時常有老鼠被過往車輛軋死在路邊,其洞穴密密麻麻如蜂窩,危及到了黃河上游的生態平衡。

水利部黃河水利委員會副總工程師劉曉燕也向記者證實了這一情況。

因為工作關系,劉曉燕多次到黃河源頭來考察,讓她記憶深刻的是2001年和2002年。

“那兩年到這里,一路上都很難受,因為能看見很多鼠類,一般情況下,植被越差的時候它們的數量就越多。可以說,草地滿目瘡痍。”劉曉燕說。

但這次的黃河源頭之行讓劉曉燕驚喜連連。

“我多次來到黃河源頭地區,這是最好的一次,這里的環境已經快恢復到上世紀80年代的水平了。”劉曉燕說。

“呀拉索,這就是青藏高原……”在三江源地區的牛頭碑前,劉曉燕深情地唱起了歌,熱淚盈眶。

感慨的不止劉曉燕。

全國政協委員、中科院院士楊衛和青海有著不解之緣。45年前,他曾在青海省共和縣生活了兩個月的時間。

“近20年來,我至少來甘肅、青海各10次以上,眼看著兩省的生態環境呈逐年改善態勢,尤其是這次,感覺已經快和幾十年前的水平差不多了。”楊衛說。

有數據為證。

黃河源頭地區林業生態保護得到加強,2000年至2018年,森林面積凈增134萬畝,森林蓄積量凈增540萬立方米,森林覆蓋率提高4.53個百分點,達到24.38%。

尤其是自三江源地區生態保護建設工程二期工程實施以來,三江源地區森林覆蓋率由4.8%提高到7.43%,草原植被蓋度由73%提高到75%,可治理沙化土地治理率由45%提高到47%,濕地面積有所增加,藏羚羊數量由上世紀80年代的不足2萬只恢復到7萬多只,雪豹、白唇鹿等瀕危野生動物種群數量顯著增加,區域生態保護成效初顯。

特別值得一提的是,政協助推黃河生態保護的作用進一步發揮。

就在調研組開始調研的前一天,沿黃九省(區)政協黃河流域生態保護和高質量發展協商研討會在蘭州召開。在此前,全國政協人資環委積極搭建協商平臺。近兩年,河南省、山東省政協分別主辦了沿黃九省(區)政協黃河流域生態保護和高質量發展協商研討會第一、第二次會議,會議形成的《關于將黃河生態帶建設列入國家戰略規劃的建議》提案和《關于促進沿黃文化旅游高質量發展的建議》提案分別被列為全國政協2019年度、2020年度重點提案,有力推動了相關工作。

“沿黃九省(區)政協聚焦黃河流域生態保護和高質量發展深入調研論證,精準協商建言,廣泛凝集共識,匯聚起強大合力。”李斌在會上表示。

整體形勢仍不容樂觀

早晨漫天大雪、中午艷陽高照、晚上又大雨傾盆,一天見四季,在黃河源頭地區是再普通不過的事。

也正是因為黃河上游地區特殊的地質、地貌、氣候條件決定了其生態修復治理具有長期性和復雜性,注定該地區的生態修復治理難度大。

“看前方,有塊沙地。”在青海省調研的路上,委員們一刻也沒閑著。

全國政協委員馬全林立刻查閱了這塊沙地的資料,地圖上顯示,沙地的面積并不容樂觀。

從長期系列水文資料看,近10年,相同降雨情況下黃河源區的產流水平雖較上世紀90年代和21世紀頭10年有所提高,但仍沒有達到上世紀80年代以前的水平。

一方面高原冰川持續性衰退降低了源頭區河川徑流的持續補給能力,另一方面林地草場和濕地的退化也導致對徑流調節能力的降低。

盡管生態系統退化趨勢初步遏制,但顯然“革命尚未成功”。

青海省相關部門也坦言,源頭區還有不小規模的人口分布、農業牧業生產活動和其他不符合源頭區生態保護功能定位的不合理人類活動,對自然環境的依賴程度和擾動程度仍然很高,人地矛盾依然突出。

在調研組出發之前的座談會上,生態環境部副部長趙英民曾表示,甘肅、青海兩省天然草地出現不同程度退化的主要原因是超載過牧,目前兩省平均超載率仍在10%~15%之間,生態修復治理難度大,青海省沙化土地治理率0.46%,荒漠化治理率僅0.27%。

“一些地區養畜過多、超載過牧,不是一方水土養活不了一方人,而是一方人退化了一方水土。”委員們表示。

在甘肅的太子山水源涵養區,部分基層保護力量不足也引起了調研組的注意。

據相關負責人介紹,“在機構改革后未設專門的林草管理部門,以至于資源保護、政策法規落實、防治病蟲害、預防火災的人員及其能力明顯不足。”

“這說明森林、草原、河湖、濕地等重要生態系統的保護管理力量薄弱。”調研組組長、全國政協人資環委副主任任亞平說。

太子山的情況并非個例。

據了解,目前,全國超一半以上的縣沒設林草機構,以甘肅省為例,全省86個縣(區),保留了獨立機構的僅有32個,占37.2%。

在調研的過程中,委員們對各部門提交的材料也認真研究,發現不同部門的研究成果還有些差異。

“這說明,黃河上游水源涵養、水土保持與氣候變化特別是降雨、徑流的關系,以及黃河水沙關系長期演變趨勢及對生態環境的影響需要進一步深化研究論證。在工農業節水、水安全、生態環保、植被恢復及種質資源等方面的科技支撐作用明顯不足。”委員們表示。

綠色發展有所為 有所不為

“黃河全流域高質量發展是一個久久為功的過程。落實好習近平總書記‘治理黃河,重在保護、要在治理’這一要求,關鍵是要牢固樹立保護優先的意識,全力以赴‘保’,系統全面‘治’。”李斌說。

何維也指出,在切實保護好黃河流域生態環境的同時,立足自身優勢,積極探索富有地域特色的高質量發展新路子。要認真落實《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》,強化制度機制創新,不斷建立和完善生態補償機制,形成黃河流域生態保護與治理的整體合力。

“在全球變暖、冰川快速消融的背景下,抓住窗口期積極改善黃河上游的生態環境。”楊衛表示,“當前因全球變暖導致的凍土帶和冰川消融在短期內會增加黃河上游的來水,之后隨著冰川融水逐步減少,負面影響也將逐步顯現。我們應強化危機意識和戰略預判能力,抓住近一二十年冰川融水增加的時間窗口,下大力氣構建完整、穩固的生態環境系統,切實改善黃河上游地區的區域氣候和環境。”楊衛說。

在青海省海南藏族自治州共和縣光伏發電園區里,放眼望去,一排排藍色光伏板排列整齊,在陽光下熠熠生輝。

全國政協委員谷樹忠對此大為贊賞。在他看來,在黃河上游地區就是要打造適合的高原特色產業,推進黃河源區高質量發展。旅游業、新能源產業等均是能夠兼顧生態保護和資源利用的新型產業。

綠色發展要有所為,有所不為。

委員們同時建議一定要慎重在黃河上游生態脆弱區建設開發大型梯級水電站,這將對黃河上游的地理風貌和生態環境造成一定影響,應加強科學論證,慎重建設開發。

“要統籌考慮黃河水源涵養區水、地、山、草、林、氣候氣象、沙土流失、湖泊濕地等差異區別,從區域、流域特點和實際出發,因地制宜來采取分類措施。”全國政協委員凌振國建議。

水利工程在保護黃河上游水源涵養區中也必不可少。

南水北調東中線工程的成功經驗,為西線工程的規劃、建設、運行積累了寶貴經驗。委員們建議進一步深化南水北調西線工程研究,加強規劃方案論證和比選,盡早決策。“黃河流域水資源十分匱乏,實施南水北調西線工程是解決黃河流域水資源自然稟賦較差的關鍵之舉、根本之策,也有利于拉動內需、促進國內大循環。”

值得高興的是,在南水北調東中線全面通水6周年之際,水利部表示,南水北調后續工程前期工作正穩步推進。西線工程規劃方案比選論證通過水利部水利水電規劃設計總院復審。

“黃河天然降雨年際間豐枯懸殊,但只有龍羊峽、小浪底和劉家峽水庫具有較大調蓄能力,遠不能實現所有洪水資源化利用。建議盡早開工建設古賢和黑三峽水庫,可為南水北調西線工程調水、充分利用雨洪資源提供調蓄庫容,也為調蓄黃河豐水年徑流和應對連續干旱提供必要的支撐保障。”劉曉燕建議。

根據調研組各位委員及專家的建議,全國政協人口資源環境委員會完成了《關于進一步加強黃河上游水源涵養區生態保護的調研報告》,并報送中共中央、國務院。生態環境部部長黃潤秋在報告上批示:政協的調研很深入、扎實,所提的7項建議措施對提高黃河上游水源涵養功能具有很強的建設性和針對性。

“人民政協在推動黃河保護治理中具有獨特優勢。要進一步把握歷史方位、強化責任擔當,堅持建言資政和凝聚共識雙向發力,切實把助推黃河流域生態保護和高質量發展作為責無旁貸、義不容辭的光榮使命。”李斌表示。

編輯:秦云

關鍵詞:黃河 全國政協人資環委