首頁>春秋>口述歷史

于右任的農學情懷

很多人都知道于右任是革命家、書法家、詩人,卻鮮有人了解他同時還是近現代偉大的農學教育家。

近日,西安電子科技大學圖書館展出的《于右任書創辦斗口試驗農場宗旨碑》,引發了人們對于右任農學情懷的探究。

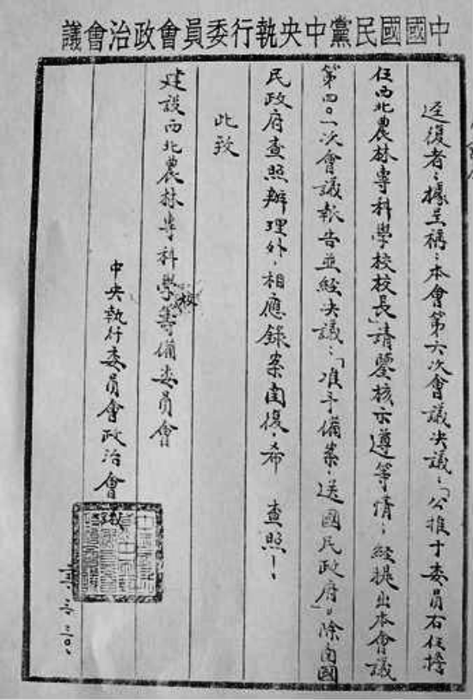

中國國民黨中央執行委員會政治會議第401次會議批準于右任為西北農專校長的文件

“創辦斗口試驗農場宗旨碑”

在2021年“4·23世界讀書日”來臨之際,西安電子科技大學圖書館推出了“陜西高校博物館館藏碑石拓片珍品展”,其中《于右任書創辦斗口試驗農場宗旨碑》最為引人注目。碑文如下:

余為改良農業,增加生產起見,因設斗口村農事試驗場,所有天地,除祖遺外,皆用公平價錢購進。我去世后,本場無論有利無利,即行奉歸公家,國有省有,臨時定之,庶能發展為地方永遠利益。以后于氏子孫愿歸耕者,每家給以水地六畝,旱地十四畝,不自耕者勿與。

右任,中華民國二十三年三月

從碑文介紹可知,于右任創辦斗口村農事試驗場、籌創國立西北農林專科學校、提議十年萬井計劃等農業教育實踐,以經世致用為特征,富有創新性和時代感,是其農本觀念、憫農意識、教育救國思想的具體體現,對我國西北現代高等農業教育的發展具有拓荒、奠基作用。

史載,在農業職業教育領域,于右任曾提出“改良農業,怎家生產,作示范之用”,“雖當從事開墾,講究農業”等觀點,他曾在涇陽興辦斗口村農事試驗場,免費向農民傳授技術,供應良種,又在三原建立東段農場,改良農業,推廣農林新技術。于右任1934年請上海建筑工人在農場修建了一幢487平方米帶地下室的小樓,他親筆書寫辦公宗旨,請長安王尚璽刻石,鑲于第二辦公室前璧,一直保留至今,就是這塊“創辦斗口試驗農場宗旨碑”。這通石碑至今仍立在斗口村農事試驗場院內。

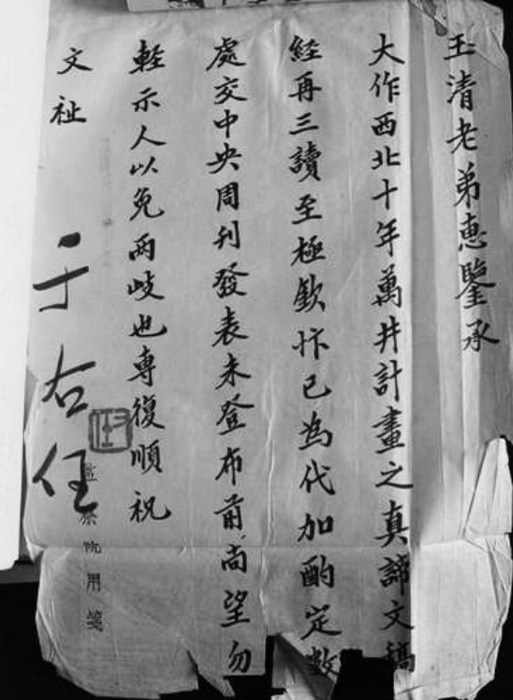

于右任審閱西北十年萬井計劃之真諦給沙玉清的回信

創辦西北農專

在《西北農林》創刊號上,首篇《本校在武功籌備以來之情況》一文有這樣一段話:

本校創立之意義,迭經國內各報章刊布,諒早為各界所洞悉;惟其創立之經過情形,則有非一般社會人士所明了者。溯籌備工作之發端,厥為本校籌委會之組織,其產生及經歷,異日校史中自當詳及之,茲不多贅。惟籌委會設于首都,諸凡進行,每感不便,民國二十二年七月,遂由籌委會戴季陶、于右任、張溥泉三常務委員,電聘王玉堂先生為本校籌備主任。王應聘后,即于武功成立籌備處,秉承籌委會意指,積極設施一切。二十三年三月,籌委會又公推于右任先生為校長,于以事實關系,雖未到校就職,而一應工作計劃,仍以常務委員名義,指揮進行。時光荏苒,屈指已兩再零九閱月,各部工作,業已大體就緒。

西北農林科技大學的前身是1934年由于右任和楊虎城創辦的國立西北農林專科學校。1936年開始招收本科生,1941年開始招收研究生。

當時的國立西北農林專科學校是西北地區最早的高等農林教育學府。學校自誕生之日起,就與國家和民族的命運休戚相關、榮辱與共,肩負著建設西北、興學興農、培育英才的歷史重任。可以說沒有于右任當日的奔走呼吁、精心策劃,就不會有當初的西北高等農林專科學校,也就不會有今日的西北農林科技大學。

國立西北農林專科學校籌建于1932年。1928年至1932年,陜西連續5年遭受大旱,據史料記載,八百里秦川死亡災民達300萬,外出逃荒者達40萬。

九一八事變后,日本帝國主義瘋狂入侵,中華民族危機四伏。長期的革命實踐,使于右任清楚地認識到:“治貧先要治愚”;中國要想強勝還得走“以百年樹人之計,植民族復興之基”教育救國、科學治農的道路,創建農業院校,培養農業人才,研究農業問題,對開發西北尤有深遠意義。

于是,于右任以他社會活動家的廣泛影響和教育家豐富的辦學經驗,奔走呼吁、精心策劃,終于使夙愿變成現實。

1932年秋,國民黨中央政治會議通過了“籌建建設西北專門教育初期計劃”,成立了以于右任為首,由各方人士組成的“建設西北農林專科學校籌備委員會”。

在以后的幾年里,于右任與楊虎城為學校親自勘探校址,為學校籌集經費,遴選教學、管理人才。1934年學校在張家崗上隆重奠基,西北農林專科學校終于成立。1934年3月30日,中國國民黨中央執行委員會政治會議第401次會議決議,委任于右任為西北農專校長。

在西北農專籌建過程中,于右任非常強調實驗、實踐等辦學條件的重要性。他認為:“辦學條件不備,遂使賢能卻步。即使勉強留住人才,也是人才、經濟與時間的浪費;農場、林場、牧場等附屬場所也是辦學條件的重要組成部分,附屬場所(農場、林場、牧場)未完成,不宜開辦本科;即使不開辦本科,農場、林場、牧場等亦萬不能不備。”并提出:西北農專的籌建要優先成立各重要研究所及聘定專家,并迅速開辦農林場。在籌建場站的同時,學校同時開始了科學研究。

于右任高度重視學生的田間實踐環節。1935年6月上旬,于右任電令國立西北農專:

近因值收麥期間,特停課一周,俾學生實地練習統計試驗、田中獲麥等,并將此項練習即做學生成績,當即令飭高職遵辦矣。

正是于右任“先建場站,后建系(組)”的籌建思想及對學生田間實踐的高度關切,奠立了理論教學與實踐結合的國立西北農專辦學理念,延續至今,學生獲益極多。

1936年7月,國立西北農林專科學校籌備工作結束,于右任卸任校長一職。

“十年萬井”計劃

卸任西農校長后,于右任仍然心系西北農業的發展。1941年夏,于右任視察西北后,萌生“十年萬井”計劃,以救西北之窮,謀西北之利。

1942年8月1日,中國工程師學會在甘肅蘭州召開中國工程師學會暨各專門學科聯合年會。于右任將該計劃電達大會供研究、討論:

去歲視察西北后,草有十年萬井計劃,實有補助渠工之不及,擬先由甘省試辦,漸及他省,意謂救西北之窮,謀西北之利,此事則切而有效,輕而易舉。十年計劃之歷程,第一年專事籌備,即訓練人才,須備機械,察勘水源;第二年開始試鑿,以二十口井算起,無論全新式半新式或坎兒井式,必須合于標準,此后以數學級數推算進行,而經驗技術機械人才以及地方人民之參加者,亦當逐年加多,為之指導輔助,實行普鑿,至第十年全計劃必可告成。

與會專家一致認為于先生提出的“十年萬井”計劃是一項切實、有效、易行的西北水利補助工程,旋即成立西北區“十年萬井”計劃研究會,任命國立西北農學院水利系主任沙玉清為主任委員,并委托該研究會會同國立西北農學院負責實施。

(作者系陜西省藝術研究院研究員)

編輯:王慧文

關鍵詞:于右任 農林