首頁(yè)>僑聲>資訊

海南萬(wàn)寧:興隆小鎮(zhèn)僑味濃(我的僑鄉(xiāng)·我的家(24))

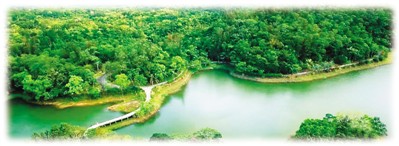

圖為興隆熱帶花園俯瞰。 資料圖片

香味濃郁的咖啡,清涼可口的角滑,風(fēng)格別致的竹樓尖塔,身著鮮艷筒裙的女子……漫步在海南省萬(wàn)寧市興隆鎮(zhèn),濃郁的東南亞熱帶風(fēng)情處處流淌。在這個(gè)由太陽(yáng)河哺育的小鎮(zhèn)上,生活著來(lái)自泰國(guó)、越南、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等21個(gè)國(guó)家和地區(qū)的歸僑。

從上世紀(jì)50年代起,一批批歸僑來(lái)到興隆華僑農(nóng)場(chǎng)安家。他們篳路藍(lán)縷,奮力拼搏,改造荒山荒地,建設(shè)新的家園,小小興隆逐漸熱鬧起來(lái)。這里種植著橡膠、咖啡、香茅、可可等多種熱帶作物,還匯集了10多種語(yǔ)言,20多種服飾和風(fēng)俗,人稱“小聯(lián)合國(guó)”。

在興隆,最濃不過(guò)“僑”滋味。

“把南洋美食做成僑鄉(xiāng)金招牌”

剛在興隆有名的“南洋風(fēng)味”餐廳坐定,熱情的老板娘詹舒敏就端上了新鮮出爐的美食:包裹著椰絲的木薯球軟糯而不失彈性,清涼的角滑充滿斑斕葉的香氣,鮮嫩的咖喱魚(yú)丸散發(fā)著誘人的甜辣味……“快來(lái)嘗嘗印尼的地道美食!”詹舒敏笑著說(shuō)。

還不到中午,店里二三十張餐桌幾乎滿座,身著印尼傳統(tǒng)小褂的服務(wù)員忙著招呼客人。柜臺(tái)里,各色糕點(diǎn)整齊擺放,讓人不由挑花了眼。

“食材選擇、醬料配方和點(diǎn)心技藝,都是從祖輩那里手把手傳下來(lái)的,已經(jīng)成了我們家的傳家寶。”詹舒敏說(shuō)。

詹舒敏是歸僑三代。上世紀(jì)50年代,她的爺爺奶奶帶著五個(gè)子女從印尼蘇門(mén)答臘島回國(guó)。那時(shí),詹舒敏的爸爸還不到兩歲。在興隆華僑農(nóng)場(chǎng)扎下根后,歸僑們還保持著原來(lái)的生活習(xí)慣,各類南洋風(fēng)味小吃在興隆流行開(kāi)來(lái)。

“印尼小吃色香味俱全,就是做起來(lái)麻煩。”詹舒敏指著眼前這道木薯球說(shuō),“單說(shuō)外層的椰絲,就是個(gè)大工程:要經(jīng)過(guò)開(kāi)殼、去皮、切絲幾道工序,再用白糖混著紅糖來(lái)炒。”

小時(shí)候,詹舒敏常常跟在奶奶身后,看她用石舂、石碾等工具碾碎香料,做出各種美食。如今,在“南洋風(fēng)味”餐廳的廚房里,香味如故。“咖喱醬、椰漿、斑斕汁這些必備食材,都是我們用新鮮的原材料加工而成的。”詹舒敏說(shuō),“這些傳承上百年的手藝,如果消失了就太可惜了。”

從小小的地?cái)偟饺缃竦募t火鋪面,詹舒敏開(kāi)店七八年了。“生意越來(lái)越好!趕上國(guó)慶黃金周這樣的旅游旺季,等位的客人能排到100多號(hào)。”她高興地說(shuō)。平日里,街坊鄰里的老歸僑們也經(jīng)常三五成群來(lái)這里聚會(huì),品美食,演歌舞,嘮家常,熱鬧極了。

2018年,詹舒敏遠(yuǎn)在印尼的姑婆(爺爺?shù)拿妹茫﹣?lái)到興隆團(tuán)聚。看著80多歲的爺爺、奶奶和姑婆一起做印尼美食的場(chǎng)景,詹舒敏感慨萬(wàn)千,“這樣的畫(huà)面,爺爺奶奶曾給我講過(guò)無(wú)數(shù)遍,這是他們年輕時(shí)候的生活。我們一定要把南洋美食傳承下去,做成僑鄉(xiāng)的特色金招牌!”

“興隆咖啡走向更大的市場(chǎng)”

給遠(yuǎn)道而來(lái)的客人奉上一杯香濃的咖啡,這是興隆人獨(dú)特的待客之道。品上一口,醇厚甘甜的味道在口舌間彌漫開(kāi)來(lái),令人回味無(wú)窮。

“興隆咖啡是焙炒咖啡。這種焙炒技術(shù)是在東南亞傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)幾代人不斷錘煉最終形成的。”在興隆華僑農(nóng)場(chǎng)的太陽(yáng)河咖啡廠,車間主任高方彪娓娓講起了往事。

淙淙流淌的太陽(yáng)河將興隆一分為二,“太陽(yáng)河”咖啡的品牌就取自于此。上世紀(jì)50年代,從南洋歸國(guó)的華僑們?cè)谂d隆華僑農(nóng)場(chǎng)開(kāi)荒辟地,進(jìn)行生產(chǎn)自救。考慮到橡膠林生長(zhǎng)周期長(zhǎng)達(dá)8年,歸僑們提出種植水稻、香茅和咖啡樹(shù)等短效作物來(lái)彌補(bǔ)收成。

“興隆華僑農(nóng)場(chǎng)培育了新中國(guó)第一棵可可樹(shù),誕生了新中國(guó)第一家咖啡廠。”高方彪自豪地說(shuō),“我的師傅陳卓明就是一位印尼歸僑,如今已經(jīng)80多歲高齡了,父親和我都是陳師傅帶出來(lái)的徒弟。”

過(guò)去,炒咖啡豆用的是大平底鍋,各個(gè)環(huán)節(jié)都依賴人工,一刻都馬虎不得。19歲時(shí),高方彪就來(lái)廠里當(dāng)了學(xué)徒。在他的記憶里,陳卓明是位嚴(yán)厲的師傅。“觀顏色、聽(tīng)聲音、盯火候、勤翻炒,陳師傅把要領(lǐng)細(xì)細(xì)告訴我們,可以說(shuō)是手把手教。”高方彪說(shuō)。

現(xiàn)在,焙炒車間里早已用上了各種機(jī)械化裝置,大大提高了產(chǎn)出效率。高方彪也成長(zhǎng)為炭燒咖啡首席烘焙官和傳承人。當(dāng)年的小學(xué)徒,如今也收了徒弟。“我的大徒弟王保輝是歸僑三代,他爺爺奶奶是從南洋歸國(guó)的華僑。”高方彪說(shuō),“這座咖啡廠是幾代興隆人的記憶,也凝聚了歸僑僑眷們的心血。”

經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展,曾經(jīng)小小的咖啡廠,已經(jīng)成為一座集咖啡種植、農(nóng)副產(chǎn)品加工開(kāi)發(fā)、觀摩旅游為一體的園林式廠區(qū)。人們不僅可以在咖啡廳里體驗(yàn)原汁原味的興隆咖啡,采購(gòu)新鮮出爐的咖啡豆,還能參觀附近的咖啡種植園。

今年3月,中歐地理標(biāo)志協(xié)定正式生效,萬(wàn)寧興隆咖啡入選該協(xié)定保護(hù)名錄。在首屆中國(guó)國(guó)際消費(fèi)品博覽會(huì)上,太陽(yáng)河咖啡深受參展企業(yè)和游客青睞。

“走向更大的市場(chǎng),我們準(zhǔn)備好了!”談及未來(lái),高方彪自信滿滿。

“綠水青山里藏著金山銀山”

灰白的頭發(fā),黝黑的皮膚,略顯凌亂的胡須——眼前這位老人,是興隆有名的“愚公”。時(shí)隔兩年多,記者第二次來(lái)到興隆熱帶花園采訪,鄭文泰精神矍鑠一如往昔。“我剛剛逛完園子!”老人笑著說(shuō)。

這個(gè)園子可不簡(jiǎn)單。這是一座占地面積約1.2萬(wàn)畝的熱帶花園,涵蓋4000多種物種,許多瀕臨滅絕的植物在這里得到遷地保護(hù)、繁殖,并形成群落。

在興隆,鄭文泰的傳奇故事幾乎家喻戶曉。他1945年出生在印度尼西亞,1960年回國(guó)。早年,鄭文泰闖蕩商海,在建筑設(shè)計(jì)、酒店經(jīng)營(yíng)等行業(yè)做得風(fēng)生水起。

1992年,一場(chǎng)大病過(guò)后,鄭文泰對(duì)人生有了新的感悟:“錢(qián)財(cái)乃身外之物,要做自己真正想做的事情。”

“不能讓建筑取代環(huán)境。”在建筑設(shè)計(jì)行業(yè)深耕多年,鄭文泰一直堅(jiān)持這個(gè)理念。他毅然賣掉在香港、廣州等地的產(chǎn)業(yè),與興隆華僑農(nóng)場(chǎng)合作,在5800畝的荒地野坡上啟動(dòng)熱帶雨林修復(fù)工作。

興隆也是鄭文泰年輕時(shí)奮斗過(guò)的地方。1964年,歸國(guó)后的鄭文泰來(lái)到興隆華僑農(nóng)場(chǎng)。在這里,他半工半讀完成了華僑大學(xué)植物分類細(xì)胞學(xué)課程。

近30年如一日,鄭文泰拿出上億身家,將沙化貧瘠的上萬(wàn)畝荒地野坡改造成了鳥(niǎo)棲蟲(chóng)鳴的綠色樂(lè)園。

“你這次來(lái),我有新玩意兒招待你們!”鄭文泰眨著眼睛,帶著孩子般調(diào)皮的笑。說(shuō)話間,他端出了點(diǎn)心飲料。

椰子餅干蘸牛油果醬,再搭配上桄榔芒果汁,的確新奇。“這些美食的原材料,都來(lái)自園子里的植物。”鄭文泰說(shuō)。

這是鄭文泰如今的新工作。閑不住的他推動(dòng)興隆熱帶花園與海南大學(xué)食品學(xué)院、華南理工大學(xué)食品學(xué)院等開(kāi)展合作,共同研發(fā)綠色健康食品。熱帶花園內(nèi),還掛牌成立了兩個(gè)研學(xué)機(jī)構(gòu),每年寒暑假都有大學(xué)生前來(lái)實(shí)習(xí),近距離開(kāi)展植物學(xué)和食品學(xué)研究。

“綠水青山里藏著金山銀山。要打造好興隆的綠色產(chǎn)業(yè)鏈,我還有很多事要做!”鄭文泰說(shuō)。

編輯:劉紅色

關(guān)鍵詞:興隆 咖啡 詹舒 鄭文 文泰