首頁>文化>閱讀

探索中國文學敘寫武漢抗疫經歷的獨特方式

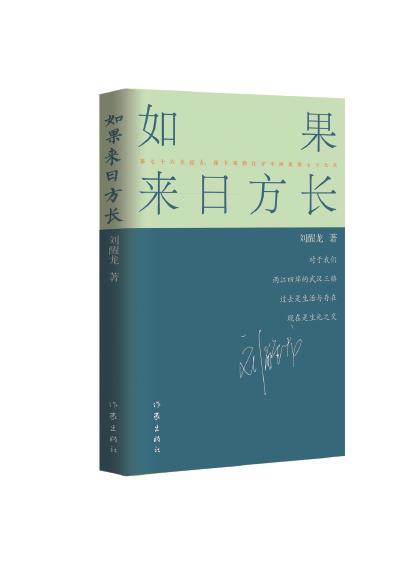

?——對話劉醒龍的長篇散文《如果來日方長》

在茅盾文學獎獲獎作家劉醒龍的創作歷程中長篇紀實散文《如果來日方長》是一部具有特別意義的文本。寫作主體與寫作對象都具有特殊性,作家以“在場”的方式,從一個普通武漢人的視點,以溫潤而堅韌的筆觸,記錄著一家三代六口在2020年中度過的抗疫日子,敘寫著親人、鄰里、同事、友人、醫生與疫情決戰的具體細節,再延展到武漢人共同抗疫的“拼命”精神。他的寫作既是“個人”的“在場”體驗,同時又通往廣闊的社會眾生,抗疫時期的武漢生活,他以個人經驗與公共現實的深度聯系,將個體寫作實踐與時代演進構成真實的對應,為當代文學探索著敘寫武漢抗疫歷程的獨特方式。

通過評論家與作家的對話,回溯作家的創作心路,讓讀者更貼近地了解武漢人民的抗疫經歷,更真切地理解武漢為什么是“英雄的城市”,武漢人民為什么是“英雄的人民”。

疫情是很特殊的鏡子,映照出人間百態

王雪瑛:“今年的水仙花不開……母親的夢驚窗扉,父親的酒才半杯。如果你、如果我來日方長,人人是奇跡,個個天使飛。”翻開這部長篇紀實散文,迎面而來的是這段“歌詞”,這是一種自我抒懷,一種貼心訴說,也是一種柔韌溫情中的堅強,一種正視困境后的祝福,這樣的語言和情感成為我打開這本書的引導,請說說在什么情況下,你為戰“疫”歌曲《如果來日方長》寫出歌詞?并以此作為書名。

劉醒龍:武漢封城第十四天,朋友來電問過“你還好吧”后,迅速切入正題,說是《為了誰》的原創班底,想推出如《為了誰》那樣表現武漢戰“疫”的歌曲,覺得歌詞創作非我莫屬,自己在電話里不敢承諾,放下電話后,想到湖北武漢,人人都在拼命才算完全答應。這16句話,前后用了20多天改來改去,只要寫到拼命兩字,不是淚流滿面,就是哽咽不已。

2019年家里的水仙花開得極好,更兼香氣襲人。2020年家里同樣位置養著的水仙花,不僅花沒開,連葉子都不青翠。“今年水仙花不開”是我在那段艱難日子里最早寫下的句子,也讓自己有了依靠天賦能量,拼一場命的底氣。歌詞中的“父親的酒才半杯”,是有感于一位朋友的經歷。他的女兒是醫生,要上一線了,他拿著酒杯給女兒壯行,只喝了一口就再也喝不下去,背過身去,落下的眼淚,比喝下去的酒還要多。疫情之下,花且有靈,何況是人。朋友一家后來全都安好。協和醫院的一位醫生,將這首歌與戰“疫”期間親手拍下的圖像做了短片,用于自己醫療團隊的一個活動。她在微信里說,同事們都覺得這歌真好聽。

王雪瑛:有位著名的歷史學家說:“她把自己的寫作比喻成:放大地圖的尺寸,既要忠實于‘原圖’,更要有所取舍。為了凸顯與主題關聯度最高、長時段看最重要的史實……”作為親歷武漢戰“疫”的作家,你不需要從浩如煙海的研究資料中梳理與挖掘,那么你在紀實寫作中,需要考慮的是什么?你如何從所見所聞和真實經歷中取舍你寫作的材料?

劉醒龍:要遵循誠實的原則。我確實沒有“浩如煙海”的資料需要處理。前后七十六天,我對家庭中與往昔不同的生活細節,自然而然地格外珍惜。平常時候,我不會注意到九歲孩子的讀書聲。封城時環境格外寂靜,直到學校上網課,聽孩子獨自端坐在那里讀書,才發現稚嫩的讀書聲是如此動人。用不著多想,下意識地就寫了下來。無論是何種寫作,我都會堅持寧肯吸引不到別人的眼球,也不會聽信那些海量傳聞枉負自己的一雙眼睛。

王雪瑛:你是一個擅長虛構的小說家,這次直面武漢封城的重大疫情,直面自己特別的人生經驗,這部紀實作品的寫作體驗與你以往的小說創作一定不同吧,從動筆寫作到完成書稿用了多長時間?在這部散文創作中,你最大的收獲是什么?

劉醒龍:武漢“封城”后,我零散寫了點文字,有訪談,有隨筆,還有這首歌詞,被譜成曲后,反響還不錯。隨后自己將斷斷續續寫下的文字,重新構思寫成一部20萬字的長篇散文。從老母親在疫情高峰時患重病起,到二叔因為疫情次生災害病故,我盡可能從細微處入手,表現“封城”之下一個武漢家庭,男女老少,力所能及,所思所想的生活情愫,以細流通江海的襟懷。

疫情是一面很特殊的鏡子,照出來的人間百態,沒有一樣是特殊的。前后近一年時間,我寫這部《如果來日方長》,最重要的體會就是這兩個字:陪伴!科學上的難題一般人解決不了,心理與精神上的傷痛,總是最簡單的辦法最有效:陪伴!

刻骨銘心的記憶承載著與武漢的生死相依

王雪瑛:“一個人要何等堅忍,才能使自己面對玉石俱焚的現實而幸免于身心俱碎?”武漢協和醫院眼科護士長譚璇讀到這句話時,她說特別感動。“怕,成了生活的一種形態,但是怕不等于屈服,怕也不等于投降。”我讀到這句話時,心有感慨,聯想到了曼德拉的名言:勇敢并不是沒有恐懼,而是堅持去做,戰勝了恐懼……敢于面對現實的真相,面對自己內心的真實,在寫作中特別重要吧?

劉醒龍:2020年元月中旬,為了治療眼疾,連續多天,我沒戴口罩,泡在醫院,多少次與新冠病毒擦肩而過。事后得知,從頭到腳直淌虛汗。也因為眼疾,封城之后,無法去醫院醫治,造成很大的心理壓力。同時也暗自慶幸,這些年自己還是修了一些功德。開始“封城”時,專心請求外地的作家朋友點對點支持幾位白衣天使,還幫助一個素不相識的四口之家脫離險境。

武漢戰“疫”中人們承受著日常生活中不同的困難,同時又守望相助,隔離不隔愛地緩解憂慮。一千一百萬顆眼淚分散開來,都還是眼淚,而將一千一百萬顆眼淚匯聚到一起后,就不只是眼淚了。無論你是什么角色,處在何種位置,每一個人都在全力以赴地同從未見過的病毒、從未有過的疫情抗爭。

從“封城”的那一刻起,全國人民就齊心協力,傾盡家底,給予支援。除夕夜,我從電視新聞中看到大國重器“運20”,滿載醫護人員還有救護物資降落在武漢天河機場,那種震撼感不是軍迷很難完全體會。

王雪瑛:2020年4月8日零時,武漢江漢關的鐘聲,隨著網絡響徹祖國的大江南北,我們取得了武漢保衛戰的勝利,這個歷史瞬間留在了中國人的記憶中。你以質樸的筆墨記錄了那一夜的欣喜和興奮,這種刻骨銘心的記憶承載著你與武漢的生死相依,這是一家人與一座城,也是千家萬戶與武漢的深情守望。

劉醒龍:零點一到,家里人緊緊擁抱在一起,大家一點睡意也沒有。零點30分時,才突然起了去江漢關看看的念頭。我們到江漢關時,已是零點50分,臨江的街道旁有不少年輕人,在那里一次次騰空跳起來……對于我們,兩江四岸的武漢三鎮,過去是生活與存在,現在是生死之交。

2020年春天的武漢戰“疫”,一千多萬武漢人,留守家中,用生命的每一個細胞進行拼搏!武漢之美,美就美在天下之慘壓在頭上,天下之悲堆在身上,天下之險堵在門口,還能用對一碗熱干面的追求,陳述這座城市的堅強。人人都還是那么熱愛生活、善于生活,壓力再大也不會喪失對生活樂趣的追求和享受。

王雪瑛:一年多過去了,2021年的全球疫情依然不容樂觀,這些人生中的重大情結會影響你今后的創作吧,你自己對這部長篇散文的寫作如何評價?你目前在準備寫作“青銅三部曲”之二?

劉醒龍:2020年的中國大地上,哪一個不是在與武漢、與湖北、與我們的國家和民族分享這艱難!越是遇上不同尋常的時刻,越是不能因情志不遂,亂發肝火,亂用蠻力,太粗魯了就不是文學。庚子去,辛丑來,春秋已經輪替,世界還在疫海沉浮。風景這邊獨好,更要曉得記錄這個世界的種種罪惡不是文學的使命,文學的使命是描寫罪惡發生之時,人所展現的良心、良知、大善和大愛;文學的任務是表現榮光來臨之前,人所經歷的疼痛、呻吟與掙扎。疫情過后,我最想做的事當然是先治好眼疾,目前,做了兩次手術,扎了幾十回針灸,服了兩百多副中藥,雖然眼科專家表示,只有百分之二十的治愈概率,但我不允許自己不樂觀。對,一直想動手的“青銅三部曲”之二正等著我去寫。

戰“疫”拼的是人間煙火,守的是市井街巷

王雪瑛:這是通往人類的,也是面對自我的,這是武漢的經歷,這也是個人的記憶,讀著《如果來日方長》,我的心里流動著這樣的思緒,這是一部容量特別豐厚的文本,以“個人經驗”為起點,行文視點快速切換形成多層面多線索的展開,進入武漢抗疫生活,書寫真實的人生經歷和歷史事件,從真實的個體,真實的細節,展現出武漢抗疫艱辛過程中勇敢前行的人,你以“武漢戰‘疫’拼的是人間煙火,守的是市井街巷”的動人書寫,探索著中國文學敘寫抗疫經歷的獨特方式。

劉醒龍:在這部長篇散文中,我寫了幾位在火線上“自我提拔”以卑微的身份擔起巨大職責的醫護朋友,但我依然覺得,這不過是身陷火線的我們,用相對一手的文學元素,給未來的文學天才作些預備。所以,我盡可能完整地寫出一個人或者一件事。

一個人只要為著掐斷疫情使勁,一個人只要保持健康無恙,就是戰“疫”的強大戰斗力!一千萬人都喊武漢加油,其實是在為自己加油。一千萬人都寵愛熱干面,其實是在集萬千寵愛于自己一身。一個人的能力有大小,我深深信任這些全力做好每件事情的醫護朋友和同行,就像偉大的作品從來不是用大話狠話來寫的。做力所能及的小事,寫才華能夠處理好的小人物,才是行穩致遠的唯一正途。如果總是忘不了自己在社會上的地位,就不可能有凍土上一株綠芽、戈壁中一杯淡水那樣的寫作。

王雪瑛:經歷過全民抗疫的歷史過程,你認為,作家、寫作者有著怎樣的責任呢?如何理解寫作對于人生的意義?在這次“親歷”之后,你對寫作意義的思考有什么不同嗎?

劉醒龍:人世與人生,其實一直都在變化之中,只不過疫情將這種變化放大了,讓人人都能清楚看出過去與現在的不同。我曾說過,文學不是直接站在潮頭上弄潮,而是從潮頭上退后半個身位,不與即時報道的新聞爭寵,用更加深入的觀察,更有體系的體驗,重建這股大潮的藝術形象。文學做不到朗月,也做不到驕陽時,能做到星光滿天也好。

武漢戰“疫”,國家在,政府在,人民在,文學也在,文學中的自己也在。經此一疫,世人更應當明白,文學不是以作家身份進行創作,必須是以人的身份進行再造。文學不是作家手中的專用工具,必須是人的靈魂呈現。

王雪瑛:楊絳先生把讀書比作“到世界上最杰出的人家里去串門”。讀書是以潛在的對話,發現自我、豐富自我的過程。閱讀,是你生活中的常態吧,請說說你的閱讀心得,如何在閱讀中有更多的收獲?假如只帶3本書去荒島,你的選擇是什么?

劉醒龍:非常湊巧,六月中旬,我去了一趟南海,前前后后上了六七個島嶼,有的島嶼上有人,有的島嶼上沒有人,我們還見證了那最美的全富島上,剛剛生長出一棵草。在那些島嶼上,天底下的愛恨情仇,我什么都想過,就是沒有想過在這樣的島嶼上讀三本書。在豐衣足食的環境里,讀書是一件平常而神圣的事。在荒島上,活下去是第一位的。如果有三本書,我希望它們都是用金箔做成的,我會將第一本與老天爺交換一瓶淡水,用第二本與海龍王交換一份食物,用第三本與百花仙子交換一片綠葉,遮擋荒島上空只需一個小時就能將皮膚曬出毛病來的陽光。如果還能活著離開荒島,那時,我就不是讀哪三本書,而是一定要寫三本書。這次去南海,一不缺淡水,二不缺食物,第三,從頭到尾有一艘五百噸的漁船作為保證,所以,我寫不了三本書,只寫了一本幾萬字的小冊子。雖然是小冊子,其中內涵是自己過去讀過的一百本或者一千本書的總和。

編輯:陳姝延

關鍵詞:武漢 寫作 抗疫 經歷 文學