首頁>多黨合作>史料縱覽

陳邦賢:中國醫學史研究的開拓者

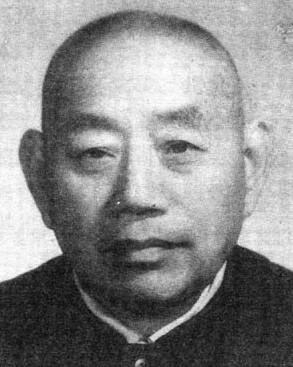

陳邦賢

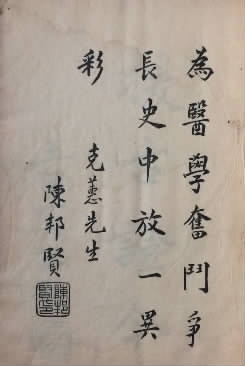

陳邦賢手跡

陳邦賢(1889—1976),字冶愚、也愚,江蘇丹徒人。少時學醫,師從丹徒名醫李冠仙。曾任國民政府教育部醫學教育委員會編輯、中醫教育專門委員會專任委員兼秘書、國立編譯館編審、國立江蘇醫學院醫學史教授。新中國成立后,任鎮江市人民政府衛生科科長、第二醫士學校校長,蘇南行署衛生建設協會主任委員,中央衛生研究院中國醫藥研究所醫史研究室副研究員,衛生部中醫研究院醫史研究室副主任,農工黨中央委員,其著作《中國醫學史》被列為中國文化史叢書之一,是我國第一部醫學編年體史專著。陳邦賢是我國醫學通史研究的開拓者,是呼吁建立醫史研究機構和在醫學院校設立醫史教學的早期倡導者之一。

研習中醫

陳邦賢6歲開始攻讀四書五經,其父自習醫書,搜集偏方,配制成藥贈送窮苦病人。陳邦賢幼承家訓,從舅父李冠仙學醫。

1907年,陳邦賢赴江蘇省簡易師范學校學習。畢業后,仍不斷攻讀中醫學,并開始接觸、學習普通生理衛生等西醫學著作。

1910年10月,陳邦賢在《中西醫學報》上發表了第一篇醫史研究文章《劉完素》。他堅信中醫是科學的,也承認中醫有非科學的內容,贊成通過匯通中西醫學術來解決。在鎮江協助吳子周組織醫學扶輪社,出版《醫學扶輪報》,創辦自新醫學堂。

1911年入上海中日醫學校,深得校長丁福保的器重。結業后,陳邦賢留校工作,協助編寫醫學書籍。在丁福保的影響下,陳邦賢接觸了許多西醫著作,萌生了專攻醫史之志,開始整理和撰寫中國醫學史。

陳邦賢將學習中醫經典的心得著書出版,如《素靈新義》《醫學門徑語》等。他為人治病從不收診金,對求診者有求必應,且診治細致耐心,幾十年如一日。

倡導成立醫史研究會出版《中國醫學史》

1912年,陳邦賢著手撰寫《中國醫學史》,兩年后發表了《清之醫學》等論文,并在《中西醫學報》持續兩年連載《中國醫學史》文稿。

1914年,陳邦賢發起成立了中醫醫學史上第一個醫史研究會。

1919年,陳邦賢完成了《中國醫學史》一書。當時社會對醫學史研究感到很陌生,沒有出版社支持他。陳邦賢此時已育有三子,靠微薄收入養家糊口。他東拼西借,湊齊了一百塊大洋,自費在上海醫學書局刻印。這部《中國醫學史》不僅是他的第一部醫史著作,也是中國第一部醫學編年體史專著。

1924年,陳邦賢代表中國醫學界,應邀出席在日本東京召開的遠東熱帶病學會第六次大會,并向大會提交學術論文《中國腳氣病流行史》,在國際上擴大了中國傳統醫學的影響。

致力于醫史學研究

陳邦賢曾在鎮江中學、無錫中學、江蘇省立師范學校、棲霞醫院供職,1934年兼任江蘇省立醫政學院衛生教育科中醫特別訓練班醫學史與疾病史教授。他一邊大量涉獵古今醫書文獻和報紙雜志,一邊撰寫論文專著,或編輯報紙期刊,為拓展中國醫學史研究做出了貢獻。期間,他寫出了《藥學史》《疾病史》《衛生行政史》《防疫史》《醫事教育史》《中外醫事年表》《醫學史綱》《民國史料筆記叢刊》《科學醫學發展史》《中國醫學人名志》《四種傳染病史》等著作。

1945年,陳邦賢提出了“醫史學”這一概念,并對醫學史與醫史學的異同作了清晰的說明。他強調:“研究醫學進展的過程,叫做醫學史。更研究其文化、學術、政治、社會、經濟等背景,叫做醫史學。”作為中國醫學通史研究的開拓者,陳邦賢不僅開拓了中國醫學通史的研究,而且提出了發展中國醫學史的努力方向。

李約瑟在其著作中對陳邦賢的醫史研究給予相當高的評價。他每次訪問中國,都要專程拜訪陳邦賢,交流醫史研究情況。

投身新中國建設

新中國成立后,陳邦賢先后在鎮江市政府衛生科、蘇南行署衛生處工作。

1954年,陳邦賢奉命調京,在中央衛生研究院中國醫藥研究所醫史研究室從事中國醫學史研究工作,1955年任衛生部中醫研究院醫史研究室副主任。此時,年近古稀的陳邦賢仍以旺盛的精力投入到醫史研究中,三本大型資料匯編性著作《二十六史醫史資料匯編》、《十三經醫史資料匯編》和《諸子集成醫史資料匯編》相繼完成,并主持編撰了西醫學習中醫和中醫學院所用的《中國醫學史》教材,于1956年印行全國后又改編為《中國醫學史簡編》。

陳邦賢不僅為國家培養了年輕一代的醫學史研究人員,還積極參加社會活動。他是第四屆全國政協委員,還擔任農工黨中央委員、農工黨北京市委會常委,并兼任《中華醫史雜志》編委、中華醫學會醫史學會常務委員等學術職務。

“文革”期間,陳邦賢遭到沖擊,但他沒有停止醫史研究及醫學實踐。在此期間,他完成的書稿有《中草藥匯編》《食療本草》《食療方》《中國疾病史稿》《中國醫史年表》《中國近代史年表》《近代醫學書目》等。

陳邦賢晚年自號紅杏老人。“杏”是杏林、醫林,“紅”就是堅定于中國共產黨領導的政治方向,不斷鞭策自己,要又紅又專,一心跟著共產黨走。

1976年2月5日,陳邦賢因急性肺炎病故,享年87歲。(王榮、王抒滟)

編輯:朱建華

關鍵詞:陳邦 邦賢 研究 醫學史