首頁>統一戰線>民族宗教

在這里,探尋中華民族命運與共的根脈

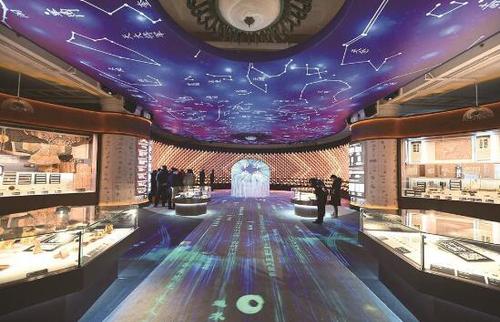

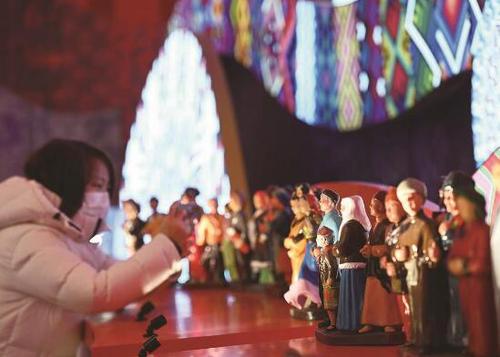

從最先記載“大一統”一詞的《春秋公羊傳》,到世界上現存最早的紙幣實物,再到成書于19世紀的托忒蒙古文《西游記》;從藏文、蒙古文、朝鮮文等版本的《共產黨宣言》,到云南蒙化馬幫牌匾、布朗族秤砣、侗族木雕茶具,再到“三千孤兒入內蒙”的物件……今年8月,由國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展”在北京民族文化宮對外展出。展覽以1500余件文物古籍,向觀眾展開了一幅中華民族共同體形成發展的歷史長卷。

本次展覽分為大一統、大交融、大團結三個單元,從歷史、文化、經濟等多個維度,展現中華文明延續不斷的歷史基因、中華民族凝聚不散的歷史密碼和中華民族大團結的深邃思想與豐富實踐。展覽緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線,深刻把握中華文明的突出特性,深入挖掘各民族交往交流交融的史實,力求生動呈現中華民族共同體形成發展歷史。

“促進各民族交往交流交融,同心共筑中國夢,祝愿祖國繁榮富強。”

“中華民族偉大復興中國夢的實現,離不開56個民族團結一心、共同奮進。”

……

展覽現場,不少參觀者留下了這樣的感慨,表達對“中華民族一家親,同心共筑中國夢”的理解與認同。

據了解,展覽自開展以來,已累計接待來自全國31個省區市、新疆生產建設兵團及港澳臺地區的各類團組1260個、觀眾102571人。中國人民大學等46所高校和北京市21所中小學的師生到場參觀。中央民族大學請蒙曼、嚴慶教授在展覽現場為全校學生直播“開學第一課”,青年學生反響熱烈。共青團中央在展覽現場錄制“石榴籽一家親”主題團隊課,為全國各族青少年呈現了一堂精彩的鑄牢中華民族共同體意識教育直播課,各大平臺即時播放量近千萬。中央民族干部學院也將展覽作為培訓班“必修課”,目前已安排系統內外各類班次45個、學員3591人次到場參觀。(文/記者 奚冬琪 攝/記者 齊波)

編輯:李敏杰