首頁>書畫>畫界雜志>2024年第二期

禮贊“紅色蒼茫”

鴨綠江斷橋(國畫)150×365cm--董希源

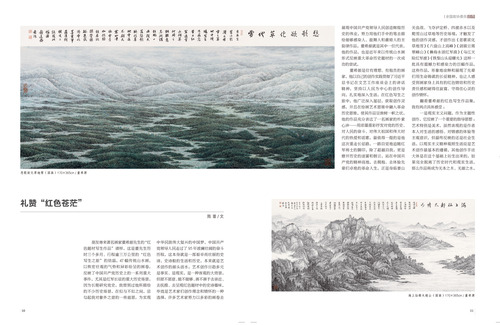

朋友寄來著名畫家董希源先生的“紅色題材寫生作品”清樣,這是董先生歷時三個多月、行程逾三萬公里的“紅色寫生之旅”的結晶。47幅傳統山水畫,以恢宏壯觀的氣勢和異彩紛呈的畫卷,反映了中國共產黨歷史上的一系列重大事件,尤其是紅軍長征的重大歷史場景。因為長期研究黨史,我曾到過他所描繪的不少歷史場景,在似與不似之間,總勾起我對象外之意的一些遐思。為實現中華民族偉大復興的中國夢,中國共產黨領導人民走過了95年波瀾壯闊的奮斗歷程,這本身就是一部艱辛而壯麗的史詩,史詩般的生活和歷史,本來就是藝術創作的源頭活水。藝術創作日趨多元是事實、是現實,是一種客觀的大背景。但愿不愿意、能不能夠、善不善于去親近、去撫摸、去呈現紅色題材中的史詩蘊味,畢竟是藝術家們創作理念和情懷的一種選擇。許多藝術家努力以多彩的畫卷去展現中國共產黨領導人民創造輝煌歷史的偉業,努力用他們手中的筆去描繪能夠感染人、鼓舞人和激勵人的主旋律作品,董希源就是其中一位代表,他的作品,也是近年來以傳統山水畫形式反映重大革命歷史題材的一次成功的嘗試。

悲歌欲化草地雪(國畫)170×365cm--董希源

董希源是位有理想、有抱負的畫家,他以自己的創作實踐貫徹了習近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神,堅持以人民為中心的創作導向,扎實地深入生活。在紅色寫生之旅中,他廣泛深入基層,獲取創作靈感,并且在繪畫藝術思維中融入革命歷史思維,使其作品呈獨樹一幟之狀。他的作品充分表達了一名畫家的樸素心聲—用濃墨重彩抒發對黨的歷史、對人民的奮斗、對偉大祖國和偉大時代的熱愛和謳歌。最值得一提的是他這次重走長征路,一路自覺地追隨紅軍將士的腳印,除了超越自我,更是撩開歷史的迷霧和煙云,站在中國共產黨的精神高地,去擁抱、去體驗先輩們卓絕的革命人生。正是身臨婁山關血戰、飛奪瀘定橋、四渡赤水以及爬雪山過草地等歷史場境,才觸發了他的創作靈感,才創作出《悲歌欲化草地雪》《六盤山上高峰》《劍插云霄翠峰山》《彝海永頌紅軍曲》《烏江天險紅軍渡》《鐵梨山頭迎曙光》這樣一批具有震撼力和感染力的巨幅作品。這些作品,形象地詮釋和展現了先輩們用生命鑄就的長征精神,也讓人感受到畫家身上具有的紅色情結和歷史責任感和耐得住寂寞、守得住心靈的創作情懷。

大別山下英雄鎮(國畫)150×365cm--董希源

翻看董希源的紅色寫生作品集,我有兩點具體感受:

一是現實主義問題。作為主題性創作,它反映了一個重要的指導思想:藝術特別是美術,雖然表現的是作者本人對生活的感悟、對情感的體驗等主觀意識,但最終反映的還是社會生活。以現實主義精神觀照生活應是藝術創作最基本的遵循,其他創作手法大體是在這個基礎上衍生出來的。如果完全脫離了歷史時代和現實生活,那么作品將成為無本之木、無源之水。董希源這次紅色歷史題材美術創作是有“本”有“源”的,帶有濃厚的革命底色,血與火的張力充溢畫面。看著是一幅寂靜之畫,其實內里波瀾壯闊、氣勢宏大,散發著強烈的史詩氣息和那個時代所具有的時代精神和民族精神。

海上仙都太姥山(國畫)170×365cm--董希源

二是創作導向問題。當今社會,文化發展呈多樣、多元、多彩趨勢,這是歷史發展的必然。在這樣的時代背景下,如何加強社會主義核心價值觀的主導和引領作用,是一個不能含糊的問題。因此,長期以來,我們既貫徹“百花齊放、百家爭鳴”的方針,又堅持“為人民服務,為社會主義服務”的方向,習近平總書記指出,要堅持以人民為中心的創作導向,這樣才能保證文化藝術在健康軌道上發展。但是,這種引導不能依靠行政命令和紅頭文件,而是在尊重多樣的基礎上自覺地弘揚主旋律。董希源紅色寫生之旅的可貴之處就在于,順應了這個時代美術創作的發展方向,但又沒有人云亦云。他把自己對革命、對紅色的見解融于時代背景中,不為畫而畫,是為心而畫,為國而畫。其主旋律的風格便有了特定的創作個性。董希源的這批紅色寫生作品,如果要用一個詞組來概括其意象的話,我首先想到的是“紅色蒼茫”四個字。紅色蒼茫,既是題材、是歷史,也是詩境、是畫意。蒼茫之中,透露出高遠宏大光澤,捕捉到它,便看到了穿越時空的民族的魂魄和夢想。

2016年

新中國從這里走來(國畫)170×365cm--董希源

董希源

全國政協委員,中國美術家協會理事,全國新的社會階層人士服務團自由職業一分團團長,全國新的社會階層人士服務團“藝心向黨”書畫委員會主任,福建省美術家協會副主席。

責任編輯:張月霞

版面設計:湯煒

編輯:畫界 邢志敏