首頁>統(tǒng)一戰(zhàn)線>民族宗教

口中的“新聲”精神的“新生”

——報告文學《新聲》里少數(shù)民族同胞學習國家通用語言文字的故事

老師教烏英村婦女學習漢語拼音

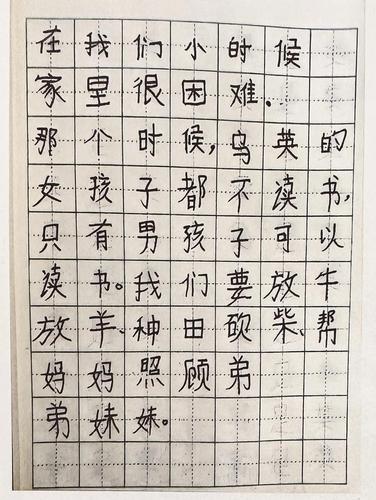

梁足英的學習成果

日前,由侗族作家楊仕芳創(chuàng)作、廣西教育出版社出版的報告文學《新聲》在中國文學館舉辦了作品研討會。作品以苗族婦女梁足英的口吻,講述了桂黔交界的深山苗寨烏英村開辦夜校班,以新編苗歌、古詩詞苗語新繹等創(chuàng)意方式幫助苗族婦女學習普通話的感人故事。同時也反映出以語言相通促進心靈相通,從而鑄牢中華民族共同體意識的重要意義。

我到了上學念書的年齡,阿爸卻從沒有跟我說過上學的事,他像是忘了他的女兒已經(jīng)七歲了……在村里不只是我不能讀書,而是所有的女娃都不能讀。村里人常在嘴邊掛著這么一句話:“狗不耕田,女不讀書。”我不喜歡這句話。

——《新聲》

廣西壯族自治區(qū)融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)烏英苗寨,是一個一村跨兩省的特殊村寨。很長一段時間內(nèi),受自然環(huán)境、經(jīng)濟條件以及過去“重男輕女”觀念的影響,寨子里的女性沒條件讀書,只能在家干農(nóng)活。

今年50歲的梁足英就是其中之一。在人生的前40多年里,她不會講普通話,也不識字,到過最遠的地方就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市。2017年起,開始嘗試種植百香果、桃樹、紅薯的梁足英由于沒有文化,無法與外界溝通,產(chǎn)業(yè)發(fā)展很不順利。

2019年,偶然看到放假回家的侄女在火塘邊教70歲的奶奶學說普通話,讓梁足英也燃起對學習文化、學習普通話的渴望。于是,家里的火塘成了她最初的課堂,侄女成了她的第一位老師。然而,隨著侄女開學,老師沒有了。之前本來就沒記牢的漢字,很快也都忘掉了。這讓梁足英的學習之路再次陷入困境。

“我在烏英婦女們身上不僅看到了她們與生俱來的良善,也看到了這個時代在她們身上折射出來的光澤。”《新聲》的作者楊仕芳在分享自己的創(chuàng)作感悟時談到,正是因為看到了當下鄉(xiāng)村婦女生命的覺醒,他決定要用自己的筆觸記錄下這些抵達新時代的眾聲。

“我們聽不懂山外人的話,山外人也聽不懂我們的話,相互交流就成了問題,這個問題連我們這幫婦女都意識到了。這些年,每年都有駐村工作隊隊員來到村里,有的會說苗語,能夠跟我們相互溝通;而有些不是本地人,壓根就聽不懂苗語,他們說什么我們聽不懂,我們說什么他們也聽不懂,明明就站在面前,卻像活在兩個世界里的人,中間隔著一堵看不見的墻。”

——《新聲》

在烏英這個深山苗寨里,像梁足英這樣的婦女還有很多。一方面,她們渴望接觸外面豐富多彩的世界,而另一方面,又苦于不會說普通話、沒有文化,缺乏可以連接外界的橋梁。也正是因此,烏英奔小康的步伐被拖住了。

“扶貧先扶智,扶智先通語”,在當年紅紅火火的脫貧攻堅戰(zhàn)打響之際,在遙遠的少數(shù)民族村寨,全面推廣普及國家通用語言文字顯得尤為重要。為此,2019年,柳州市委領導先后多次帶隊,深入民族地區(qū)開展實地調研,提出“雙語雙向”助推脫貧攻堅方案,由柳州市民宗委負責組織牽頭,以融水苗族自治縣、三江侗族自治縣為試點,開展“雙語雙向”培訓活動。

從2020年3月起,在當?shù)亟y(tǒng)戰(zhàn)部、婦聯(lián)等部門以及結對幫扶的廣東省廉江市的支持下,烏英苗寨長期開辦“我教媽媽講普通話”“雙語雙向”培訓班。梁足英和她的姐妹們走進夜校課堂,成為一名“大”學生,圓了讀書夢。

四年多來,培訓班舉辦了1000多期。烏英村的婦女們一起學習知識文化、傳承非遺文化、發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè),在鄉(xiāng)村振興路上撐起“半邊天”。梁足英說:“以前不識字,不懂交流,看到有外人來都要繞道走,更別說去縣城了。現(xiàn)在我們可以去更遠的地方,交更多的朋友,做更多的事情。”

如今,烏英婦女從不會說普通話到能進行日常交流,再到會用詩歌表達生活,終于發(fā)出了自己的“新聲”。她們不僅與外界交流的意愿、能力明顯提升,同時也傳承了民族優(yōu)秀文化,增強了振興鄉(xiāng)村的能力和信心。與此同時,駐村干部向當?shù)厝罕妼W習少數(shù)民族語言,提高了向基層宣講政策和幫助群眾解決問題的能力,形成了干部與群眾間用普通話和民族語言溝通交流順暢和諧的氛圍。

“習近平總書記說:‘中華民族是一個大家庭,一家人都要過上好日子。’在脫貧路上一個民族都不能少。”老師接著解釋說,“這就是‘鑄牢中華民族共同體意識’的具體體現(xiàn)。”我們坐在下面認真聽講,對后半句聽得不太明白。老師看著我們迷茫的樣子,說:“苗寨里的人,無論是廣西的,還是貴州的,大家團結互助、和諧共處,共同努力把我們這個美麗的苗寨建設好。這也是‘鑄牢中華民族共同體意識’的具體體現(xiàn)。”

——《新聲》

隨著掌握普通話、學會寫漢字,越來越多像梁足英這樣的婦女開始了解黨和國家的民族政策,了解這個新時代。而這也正是《新聲》所要傳遞出的時代意義。

研討會上,專家高度贊揚了《新聲》以小切口展現(xiàn)大時代,展現(xiàn)學好普通話在傳承民族文化、鄉(xiāng)村振興上發(fā)揮的重要作用。

“《新聲》選擇了一個新的角度,小切口卻打通了大世界。”中國作協(xié)創(chuàng)研部主任彭學明表示,書里的一個個故事非常生動,有骨有肉。烏英苗寨婦女學普通話學知識,駐村干部學苗語,雙向奔赴,展示了新時代黨員干部和群眾同頻、同聲、同步、同心。

在中國作協(xié)少數(shù)民族文學委員會副主任石一寧看來,“新聲”實際上是多聲,是嘴唇說出的語言,是普通話,也是生活的、心靈的、靈魂的、精神的“新聲”。

“普通話是國家通用語言,學習普通話、學會普通話就是對中華民族共同體中的語言共同體的一種建設和鞏固。”石一寧說,烏英苗寨的苗族婦女們讀書認字實際上也是心靈、靈魂、精神在發(fā)生劇變,是從沒有文化、任憑命運擺布走向有知有識、有自覺性、主動性和主體性,從一個“舊人”走向“新人”,走向“現(xiàn)代人”。“她們不僅嘴里發(fā)出了新聲,心里也獲得新生。她們是在心靈上、靈魂上、精神上獲得了新生的人。”

《民族文學》主編陳亞軍則認為,《新聲》讓人看到了語言學習與精神成長的關系,看到了語言學習與文化建設、社會進步的關系。“中華文化的深厚、多彩來自多民族語言元素的交流融合,各民族間的溝通協(xié)調對于增進中華民族的文化認同、鑄牢中華民族共同體意識、體現(xiàn)人民團結和文明發(fā)展是十分重要的。”

編輯:楊晨