首頁(yè)>統(tǒng)一戰(zhàn)線>民族宗教

黑龍江巴彥他拉村:“下片村”變成“上好地”

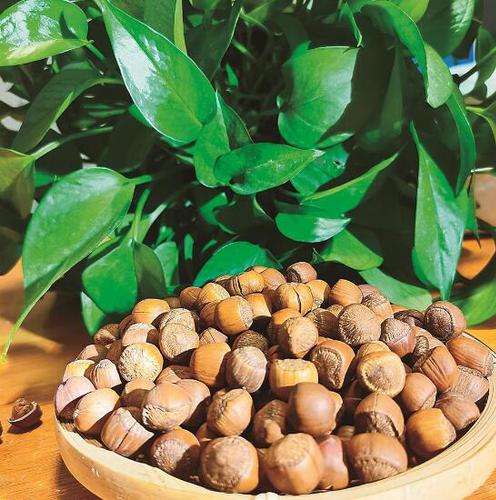

“這大果榛子,收成真是一年比一年好啊!”最近,家住黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣巴彥他拉村的村民陳杰看著自家即將成熟的榛子,笑得合不攏嘴。去年10月,陳杰家的30畝大果榛子陸續(xù)成熟采摘,收獲了3000余斤榛果。大家一起采摘、炒制、包裝、運(yùn)輸,當(dāng)年就收入6萬(wàn)余元,比當(dāng)初種植玉米時(shí)翻了兩番,小小的榛子成了村民的“致富果”。“這還得感謝黨的好政策。也要感謝黑龍江省民宗委駐村幫扶工作隊(duì),是他們給我們帶來(lái)的好產(chǎn)業(yè)和思想的轉(zhuǎn)變。”

巴彥他拉在蒙古語(yǔ)里意為“富饒的草原”。作為一個(gè)典型的少數(shù)民族聚居村,這里由于地理位置偏遠(yuǎn),致使當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品外銷困難,村民打工培訓(xùn)機(jī)會(huì)少、收入渠道單一。在當(dāng)?shù)厝擞∠罄铮蛷┧逡恢笔歉F、破、舊的“下片村”。

2019年3月,黑龍江省民宗委駐村工作隊(duì)牽頭,邀請(qǐng)通河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、林業(yè)局、大榛子辦和種植專業(yè)戶組成的培訓(xùn)團(tuán),到巴彥他拉村開(kāi)展了為期2天的大榛子種植培訓(xùn)班。組織專家團(tuán)到巴彥他拉村進(jìn)行實(shí)地考察,依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)和當(dāng)?shù)貧夂蛲寥罈l件,推薦村民種植玉墜、達(dá)維兩個(gè)大果榛子品種。通過(guò)駐村工作隊(duì)的動(dòng)員,56戶村民參與種植大榛子約320畝。

2020年,黑龍江省民宗委投資1300萬(wàn)元建設(shè)了占地19200平方米的巴彥他拉村生豬牧場(chǎng),每年可育肥豬兩批,每批5400余頭,每年可為村集體分紅78萬(wàn)元;實(shí)行資金托管,與品源牧業(yè)等企業(yè)簽訂協(xié)議,以“鐵牛托管”等方式帶動(dòng)脫貧戶穩(wěn)定增收。一系列有力舉措,讓巴彥他拉村脫貧戶人均純收入從2014年的3568元增長(zhǎng)至2023年的17062元,增長(zhǎng)了3.78倍。

近年來(lái),隨著國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作方向的調(diào)整,巴彥他拉村的發(fā)展重點(diǎn)也從產(chǎn)業(yè)扶貧“管肚子”逐步向教育扶貧“管腦子”轉(zhuǎn)變。

駐村工作隊(duì)在全省率先以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線,全面深入持久開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng),促進(jìn)各民族交往交流交融。一方面,堅(jiān)持不斷以黨建為引領(lǐng),打造了包括活動(dòng)室、科普文化館、圖書室、鄉(xiāng)村振興工作室、愛(ài)心超市和室外健身區(qū)為載體的宣傳陣地“紅石榴活動(dòng)中心”;沿232國(guó)道設(shè)置了兩座大型宣傳圖板,在紅石榴活動(dòng)中心廣場(chǎng)設(shè)置紅石榴主題雕塑;在提升村級(jí)文化場(chǎng)所建設(shè)水平的同時(shí),深入打造“黨旗映耀石榴紅”黨建品牌。另一方面,開(kāi)展“火紅榴花向陽(yáng)開(kāi)·鑄牢中華民族共同體意識(shí)”文化下鄉(xiāng)演出、“巾幗心向黨”廣場(chǎng)舞比賽等活動(dòng),通過(guò)村微網(wǎng)格群、村民微信群不定期發(fā)布《民族團(tuán)結(jié)故事匯》等,在豐富村民精神文化生活的同時(shí),以多種方式開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育活動(dòng),真正做到有形有感有效。“現(xiàn)在,村里的村民無(wú)論是哪個(gè)民族,大家都心往一處想,勁往一處使,想把村子建設(shè)得更美、更好。”村黨支部書記黃太林說(shuō)。

如今,在省民宗委駐村幫扶工作隊(duì)的幫助下,巴彥他拉村正一點(diǎn)一滴發(fā)生著變化。而嶄新的廠房、正在洽談的新項(xiàng)目,讓這里徹底不再是“下片村”,而是譜寫鄉(xiāng)村振興新篇章的“上好之地”。

(王嘯 本報(bào)記者 付欣博)

編輯:李敏杰