首頁>協商議政>政協動態

凝聚公益慈善力量 擘畫社會幸福藍圖

——全國政協“發展公益慈善事業”黨外委員專題視察暨重點提案督辦綜述

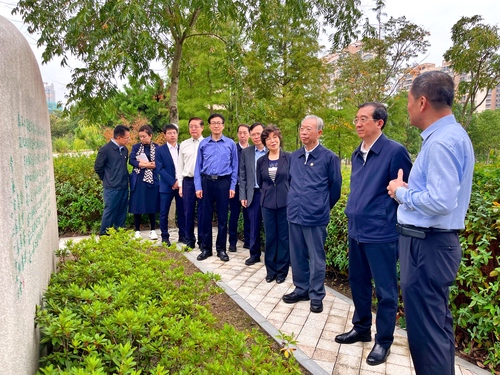

視察團一行走進常熟慈善文化園,聆聽“善美常熟”的慈善故事。

心,至慈;行,至善。慈善自古以來就是中華民族的傳統美德,尊老愛幼、樂善好施、扶弱濟困……構成了傳統的慈善生活圖景,更深深植根于國人的道德觀念和社會實踐中,源源不斷地傳遞著愛與希望。

中共十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視慈善事業發展。習近平總書記多次就慈善工作發表重要講話、作出重要指示批示,為新時代發展慈善事業提供了根本遵循,為高質量做好慈善工作指明了方向。

立足當前、面向未來,如何推動慈善事業健康發展,更好地以善行義舉傳遞愛的力量,成為新時代公益慈善事業發展的一道“必答題”。

今年全國兩會期間,多位全國政協委員圍繞推動公益慈善事業高質量可持續發展建言獻策,與之相關的多件提案被確定為2024年度全國政協重點提案。

10月14日至18日,全國政協副主席、農工黨中央常務副主席楊震率全國政協提案委員會黨外委員專題視察團赴江蘇,深入鹽城、南通、蘇州的慈善組織、福利院、康復機構、學校、醫院、城鄉社區,圍繞“發展公益慈善事業”開展專題視察,同時開展重點提案督辦。

短短5日,視察團一行全面了解江蘇省高質量推動公益慈善事業發展的相關工作情況和經驗做法,共同探討公益慈善事業發展的特點規律和行之有效的創新舉措,圍繞相關提案所提意見建議進行了深入研究,集思廣益、凝聚共識,切實推動提案辦出高質量、辦出好成效。

■ “救”在身邊 守護你我

又是一年清秋至,又是一秋桂花香。萬物四季更迭,總能讓人體會到生命的珍貴與美好。

10月14日,視察團一行來到鹽城市紅十字會備災救災中心,在參觀應急救援隊物資裝備庫、物資儲備倉庫以及養老照護培訓教室后,現場開展的心肺復蘇技能培訓吸引了大家的目光。

“雙手重疊,十指緊扣,掌心微翹,確保雙臂垂直按壓,注意節奏與力度。”實際操作中,救護培訓師使用人體模型,詳細講解心肺復蘇的要領,并一步步演示自動體外除顫器(簡稱“AED”)的使用方法。

看到電子顯示屏上的生命體征一點點恢復正常,委員們不禁感慨:“日常生活中,熟練掌握急救技能,不僅是對自己負責,更是對身邊人的深情守護。”

“為了保障人民生命安全和身體健康,鹽城在全國率先出臺公共場所配置AED的地方性法規。”據鹽城市紅十字會黨組書記、常務副會長胥晨霞介紹,2023年9月起,《鹽城市人民代表大會常務委員會關于在公共場所配置自動體外除顫器的決定》正式施行。決定全文共11項條款,明確了自動體外除顫器配置工作、運行經費保障、宣傳培訓等事項,著力解決“不能救、不會救、不敢救”的問題。

目前,鹽城各類公共場所接入的AED,主要分布于學校、社區服務中心、政務服務中心、圖書館、運動館、大型商場等場所。醒目的紅色外殼不僅讓AED設備在緊急時刻極易被發現,更象征著“生命至上”“健康至上”的理念愈加深入人心、落在實處。

“促進AED的科學布設、使用培訓、常態管護等,能在‘黃金四分鐘’內為患者帶來生機。”全國政協委員,中華慈善總會副會長、黨委書記孫達曾通過提案建議推動AED大面積普及與救助聯動,得到有關部委高度重視。1年多來,AED的推廣普及呈上升態勢。

中共二十屆三中全會提出:“強化基層應急基礎和力量”,布局急救設施、普及急救知識、提升急救技能,既任重道遠,也是當務之急。

“與過往相比,我國社會整體急救設施和急救技能得到大幅提升,但就目前而言,經過急救規范化培訓、能夠熟練掌握急救技能的人依舊少之又少。”鑒于一些人的急救能力還停留在“掐人中”的知識和手法,今年全國兩會期間,孫達將去年的提案加以豐富深化,建議開展多層次、多形式的宣傳教育與技能培訓活動,鼓勵社會急救力量深入基層普及急救知識、教授急救技能,培養公眾自救互救能力。

“人人學急救,急救為人人”,胥晨霞向視察團介紹說,鹽城市紅十字會系統由愛心志愿者組建了應急救援隊。平日里,隊員們深入街道社區,宣傳心肺復蘇、創傷救護、常見急癥、意外傷害等應急救護知識,講解AED的使用方法,增強人們的急救技能和意識。

“提升公眾的急救意識和能力是一個系統工程,不可能一蹴而就。”孫達表示,要面向更廣大的人群,引導社會應急力量有序開展急救技能培訓,形成政府、社會、公眾共同參與的聯動機制,讓急救培訓從“選修”成為“必修”,讓更多人“學得精、用得準、做得對”。

學急救、會急救,打通應急救護“最初一公里”,在全國政協委員、江蘇省科學技術廳副廳長張橋看來,從推廣使用AED這個“小切口”,到全民應急救護能力的推廣普及,應急慈善作為慈善力量協助政府應對重大突發事件而采取的一系列應急舉措,不僅需要在關鍵時刻快速響應,還要久久為功,打造常態化應急響應機制,這需要社會各方力量共同參與,不斷推動社會應急生態的發展與完善。

■ 社會救助擴圍增效

20多年來,鹽城市兒童福利院成了吳春梅的第二個家。在護理員這個平凡而特殊的崗位上,她將滿腔的親情和母愛傾注于孩子們心田。

視察團走訪當天,吳春梅如往常一樣早早來到福利院,細心檢查孩子們的生活環境,確保房間整潔、安全。面對腦癱、智障等重病患兒,護理員們都是最耐心的“媽媽”,從穿衣喂飯到統感訓練,用心用情做好陪伴的每一個細節。

左手固定好鞋子模型,右手的大拇指和食指捏住鞋帶,嘗試著穿進一個個孔洞,教室里,8歲的爍爍和小伙伴們圍坐在桌子邊,通過穿鞋帶的動作鍛煉雙手協調能力。

吳春梅清楚地記得,爍爍剛入院時身體情況很差,被緊急送往南京兒童醫院搶救治療。如今,得益于系統的訓練,患有腦癱的爍爍進入普通幼兒園學習,那些溫暖的微笑,是他成長過程中最明亮的燈塔。

日常生活護理、醫療服務、康復訓練、精神關愛、特殊教育……年復一年,緣于“媽媽”們的無私付出,兒童福利院儼然成為“幸福加油站”,受到創傷的孩子在這里修復脆弱的心靈,豐滿羽翼,或走向社會,或在福利院長大成人。

行走在寬敞明亮的生活學習區、詳細問詢孩子們的日常康復情況,委員們了解到,在保證院內兒童得到悉心照料的基礎上,鹽城市兒童福利院攜手與之相鄰的德馨醫院兒童康復中心,積極推進優質康復技術資源向社會延伸,惠及更多有需要的困境兒童及其家庭。

社會救助事關困難群眾基本生活和衣食冷暖,是保障基本民生、促進社會公平、維護社會穩定的兜底性、基礎性制度安排。

2023年9月,民政部印發《關于加強政府救助與慈善幫扶有效銜接的指導意見》。放眼江蘇,全省兒童福利機構100%納入殘疾兒童定點康復機構目錄、100%設立特殊教育學校,面向機構外特殊兒童提供入戶篩查、康復治療、喘息照護等拓展性服務。

“大力發展公益慈善事業,是調動社會資源解決困難群眾生產生活問題的一條重要途徑。”全國政協委員、民政部原副部長張春生告訴記者,近年來,全國民政系統深化社會救助制度改革,針對困難群眾的救助需求,逐步拓展制度覆蓋面,確保像爍爍這樣的困難兒童通過社會救助得到兜底保障。

進入新時代,我國社會救助制度建設已解決了“有”與“沒有”的問題,正在追求“好”與“更好”。全國政協委員、吉林省公益慈善基金會理事長劉啟芳認為,要打破信息壁壘,加快救助需求與慈善供給在政策、對象、信息、資源等方面的精準對接、共享和匹配,通過強化部門協同、政策銜接、資源統籌,形成社會救助合力。

“從長遠來看,我國社會救助體系建設面臨的主要問題是如何由‘保生存’向‘保基本、防風險、促發展’轉變。”張春生認為,一方面,要實現社會救助與社會福利、社會保險政策的銜接,強化基本生活救助、專項救助與慈善幫扶政策的整合;另一方面,要按照政府兜底與社會參與相結合、“輸血”與“造血”相結合、物質與服務相結合的要求,持續推進我國社會救助體系建設“擴圍增效”。

劉啟芳進一步表示,新的歷史條件下,社會救助體系的改革創新,必須以滿足人民日益增長的美好生活需要為出發點和落腳點,積極主動為人民群眾做好事、辦實事、解難事。從群眾多元需求出發,增強政策的針對性和有效性,以改革創新進一步推動社會救助體系的轉型和發展。

■ 慈善文化處處生花

悠久、燦爛的慈善文化蘊含的優良美德,為新時代中國特色社會主義建設提供了適宜的文化土壤和豐厚的精神滋養。

10月17日,視察團一行來到有著“江南福地”之稱的常熟,感受江南圣賢言偃“不獨親其親,不獨子其子”的慈善理念,聽取“近代慈善第一人”張謇實業報國、教育興邦的善行義舉。

在這里,委員們深切感到,慈善文化既有深厚的歷史脈絡與文化傳承,又有鮮活的生活魅力與時尚風采。

走進常熟市報慈小學,常熟市慈善總會聯合市教育局于2020年推進的“慈善文化進校園”3年行動計劃,而今已結出豐碩成果。慈善讀物心得征文活動、志愿服務、愛心義賣……孩子們不僅時常讀慈善、寫慈善,更從身邊的小事開始行好事、做慈善,校園里涌現出一批新時代“善美少年”“孝心少年”,向上向善的校園文化氛圍日漸濃厚。

“幫助廣大少年兒童從小發現和理解善意,感恩并實踐善行,樹立懂得感恩的精神品格,養成勇于承擔社會責任、積極參與慈善行動的生活方式。”徜徉于校園內,常熟市慈善總會會長徐永達道出了積極推動慈善文化進校園的初衷。

行至慈善文化園,看到巨幅漢白玉墻面上雕刻的常熟歷史上的慈善人物故事,漫步于園內的“慈善傳承區”“項目展示區”“善語長廊區”,常熟慈善的“前世今生”讓全國政協常委、提案委員會主任劉家義感觸頗深。在他看來,慈善文化以系列化、多元化的形式呈現在常熟城鄉大地,提升了“處處有善”的城市內涵,同時也以更加豐富的有形載體,在厚植慈善文化的同時讓“因善而美”日漸成為全社會的價值認同。

“傳承與發揚慈善文化,大力推進公益慈善事業,能夠在精神層面凝聚社會共識和全國人民的精神力量,引導向上向善的社會價值取向,在經濟社會快速轉型發展中催生和諧、互助、共享、友善等正向社會道德風尚,最終提升全社會的思想境界、道德水平和文明程度。”從中華慈善文化的展示窗口——南通中華慈善博物館,來到在江蘇省率先啟動“五個一”慈善文化工程的“善美常熟”,全國政協委員、提案委員會副主任崔少鵬看到,一個個慈善文化教育基地春風化雨,讓慈善成為越來越多人共同追尋的美好生活方式和價值追求。

耳濡目染間,全國政協委員陳因欣喜地發現,在主動作為、創新發展的良性循環中,常熟慈善事業不斷煥發新的生機與活力,推動由“傳統慈善”向“現代慈善”、由“小慈善”向“大慈善”轉型發展,初步形成了制度完善、依法治理、健康有序的現代慈善生態體系。

進入新時代,在“善美文化”的引領下,從常熟一隅看向江蘇大地,慈善氛圍日益濃厚,慈善自覺已成為一道美麗的風景線。

視察團走進鹽城市紅十字會備災救災中心,在物資儲備倉庫了解相關情況。

■ 盡慈善之力,固民生之本

數據顯示,我國目前共登記認定慈善組織超過1.5萬家,年度捐贈總額最高突破2000億元。民政部指定的29家互聯網公開募捐服務平臺累計為慈善組織發布公開募捐信息超過17萬條,募集資金超過500億元。

在慈善力量不斷增長的同時,慈善事業加快了創新步伐。在互聯網慈善賽道,數字與科技賦能讓慈善信息傳播更快捷、讓慈善捐贈更精準,隨手公益、“指尖公益”逐漸成為新潮流;在基層治理領域,各地以“五社聯動”和基層民政服務能力建設為抓手,大力發展社區慈善,做好基層民政民生服務。

10月15日,視察團一行來到鹽城市大豐區西團鎮眾心村考察“幸福家園”村社互助工程。

老年助餐服務是老年人關心的“關鍵小事”,也是事關千家萬戶的民生實事。去年11月,眾心村“幸福長者食堂”正式開業,這是該鎮繼龍窯村“長者食堂”營業后,第二家開業的村級“長者食堂”。

西團鎮黨委書記丁衛偉介紹,按照“政府主導,多元參與,共建共享,老人受益”的思路,眾心村依托現有的養老服務設施,堅持市場化與社會化相結合,采取“老人出一點,村里補一點,愛心人士捐一點,政府幫一點”的運作模式,不斷滿足農村老年人的就餐服務需求,確保這一項民心工程得到持續發展,讓老年人無后顧之憂,讓老人在外工作的子女更安心。

“‘幸福家園’村社工程是服務城鄉社區的創新型慈善平臺項目,成為中國特色慈善事業融入國家現代化治理體系的重大創新。”孫達表示,中華慈善總會推出這個項目,旨在通過建立全國聯動、區域慈善協同機制,助力鄉村振興,參與社會治理,推進共同富裕。

幾年來,中華慈善總會與全國慈善會系統協同推進,截至2023年底,“幸福家園”村社互助工程已認領村社44641個,發布項目24823個,累計籌款16.27億元。

“社會治理是國家治理的重要基石,社會治理要解決社會問題、要立足社區,要為社會成員參與社會治理提供暢通的途徑,慈善事業無疑是一個非常好的載體。”全國政協委員、江蘇省生態環境廳廳長蔣巍認為,隨著時代的變遷和社會事務的逐漸增多,慈善除原有職能以外,還在參與社會治理、維護人際和睦等方面,發揮著不可替代且越來越重要的作用。

5天時間,委員們邊走邊看、邊聽邊議,助力新時代公益慈善事業高質量發展的想法和建議在心底生發醞釀,凝聚公益慈善力量,擘畫社會幸福藍圖,成為大家共同的期待。

“今天,慈善事業進入嶄新時代,面臨著諸多機遇和挑戰。當我們將更多正能量匯入中華慈善的血脈,方興未艾的當代慈善事業必將譜寫出更加恢宏的篇章,為中華民族偉大復興助力添彩。”全國政協委員、提案委員會副主任黃國表示,視察團爭取把更多調研成果轉化為解決問題、推動發展的具體舉措,持續增進民生福祉,為中國式現代化注入慈善動能。

編輯:董雨吉