首頁>生態>資訊

COP29觀察|竹林碳匯賦能綠色價值鏈 探索低碳經濟的新路徑

2024年11月20日,在阿塞拜疆巴庫舉辦的COP29氣候大會接近尾聲,由萬科公益基金會、大道應對氣候變化促進中心、鳳凰衛視、生物圈三號解決方案館聯合主辦的“賦能綠色價值鏈,貢獻新質生產力”邊會在COP29中國角舉行。來自中國的企業家深入探討了如何實現綠色價值鏈綠色、高效、低碳的運營模式,激發新質生產力,推動經濟社會發展綠色轉型。多位國內外專家學者、企業代表、NGO伙伴等齊聚一堂,共同交流重點產業綠色價值鏈的最新全球趨勢和進展。

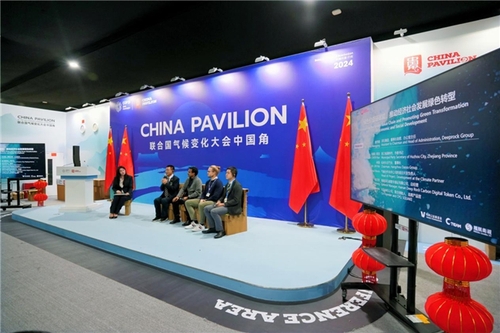

“賦能綠色價值鏈,貢獻新質生產力”邊會現場

會議中,多位嘉賓分享了可持續材料在促進社區向綠色轉型和實現零碳目標方面的作用。大莊竹業創始人林海詳細闡述了竹材作為低碳可再生資源在應對氣候變化中的潛力,并分享了大莊竹業多年來的創新實踐與成果。林海介紹,全世界擁有超過5000萬公頃竹林,每年能夠固碳2.5億噸,是全球最具潛力的低碳生物資源之一。其中,中國竹林面積占全球的15%,位居世界第一。

竹子的快速生長和可再生特性,使其成為減少森林砍伐、推動低碳經濟發展的理想材料。“竹子是自然賦予我們的禮物,其在低碳轉型中發揮的作用遠超我們的想象。推動竹材的創新應用,不僅是應對氣候變化的重要手段,更是實現可持續未來的關鍵路徑。”林海最后總結道。

氣候合作伙伴公司的項目開發負責人 Nirmal Beura分享了竹林碳匯項目的實踐經驗。他指出,竹林通過固土護水、碳匯調節和保護生物多樣性,在生態改善方面成效顯著。此外,竹林種植、管理和加工產業鏈創造了大量就業機會,推動居民增收,并促進“竹+農”模式和旅游經濟發展。竹林碳匯項目不僅是碳交易工具,更是生態修復、社區發展與文化傳承的綜合平臺。Beura呼吁,將竹林項目與生態教育結合,提升公眾對碳中和與生態保護的認知,共同推動綠色未來。

海南深石碳數字通證有限公司總經理張志恒分享了中國竹林FSC(森林管理委員會)認證的經驗,并提出“一帶一路”國家推動竹林認證的建議。他表示,FSC認證不僅提升了竹林管理的可持續性,還增強了竹產品在國際市場的競爭力,為“一帶一路”國家生態保護和經濟發展提供了寶貴參考。張志恒建議通過政策支持、企業合作和國際機構參與三方面行動,推動“一帶一路”國家開展FSC認證,構建以竹為核心的綠色經濟帶。他強調,這一倡議既是南南合作的創新實踐,也將助力“一帶一路”倡議在國際社會中發揮更大影響力。

SQUAKE 公司聯合創始人、首席產品官Dan Kreibich解析如何識別高質量碳匯項目。他從科學性、額外性與永續性、社會與生態共益性三方面深入探討。他指出,高質量碳匯需基于科學數據與嚴格驗證,滿足“額外性”原則,提供長期環境效益,并兼顧社區經濟和生物多樣性發展。張志恒強調,碳匯的核心是信任與責任,呼吁企業和個人選擇認證標準可靠、具有可持續效益的碳匯項目,共建綠色未來。

湖州市委書記陳浩通過視頻向現場嘉賓介紹到,湖州作為“兩山”理念誕生地和綠色發展先行地,依托11.8萬公頃竹林資源,走出了一條“竹林增匯、降碳增綠、百姓增收”的綠色發展之路。湖州通過規范化管理竹林,提高碳匯效率;首創竹林碳匯收儲交易平臺,構建“可度量、可交易、可變現”的全鏈條機制;率先落實“以竹代塑”倡議,推動竹制品應用擴展至建筑、車間等領域;并建立“企業+合作社+農戶”的利益分享機制,帶動農戶人均增收2000元以上。陳浩表示,湖州將持續深化“竹林碳匯”改革,為全球氣候變化應對提供更多“湖州經驗”。他誠摯邀請各界走進湖州,感受生態文明建設的獨特魅力。

面對全球氣候變化的嚴峻挑戰,綠色供應鏈的建設和可持續材料的開發和應用,不僅是實現社區可持續發展的必要條件,也是構建未來社區的重要基石。相信在各方共同努力下,未來社區將朝著更加綠色、可持續的方向穩步邁進。

編輯:秦云