首頁>文化>資訊

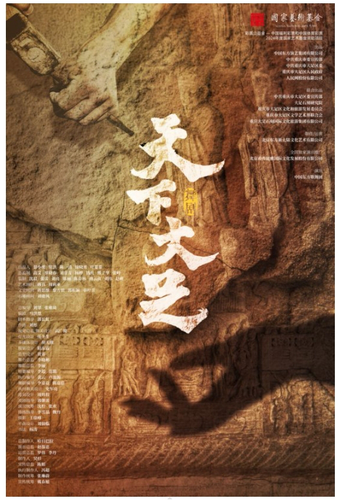

舞劇《天下大足》在北京上演

人民政協網北京1月27日電(記者 張麗)1月23日至26日,舞劇《天下大足》在北京天橋藝術中心上演,以鮮活生動的故事演繹,為春節演出增添了歡樂祥和、喜慶熱烈的佳節氣氛。

舞劇《天下大足》是由中國東方演藝集團有限公司、中共重慶市委宣傳部、中共重慶市大足區委、重慶市大足區人民政府、人民網股份有限公司共同出品的2024年國家藝術基金資助項目。自2024年12月21日在北京保利劇院成功首演以來,舞劇《天下大足》便以其獨特的藝術魅力和深刻的文化內涵,贏得了市場的高度關注與觀眾的贊譽。

舞劇《天下大足》基于世界文化遺產重慶大足石刻創排,充分展現其不同于其他石刻群的特色,通過現代舞臺藝術的表現形式,講述大足石刻背后工匠們的故事,在煙火氣息中表達大足百姓對人間小滿的向往,展現了中華民族綿延不絕、生生不息的文化血脈與精神圖騰。舞劇以其題記中所署名的“文氏”“伏氏”46名工匠為靈感,通過若干以大足石刻真實歷史為背景原型,以一位流民“小福”的視角,講述了他從流落到被收養,再到拜師學藝、歷經天災、最終刻石留名的傳奇人生,解讀人間小滿的“喜”與人生無常的“悲”,以此致敬中華文明史中每一位平凡的匠人。

劇中的“小福”不僅是故事的主人公,更是大足石刻背后無數平凡匠人的縮影。他們用自己的智慧和汗水,在崖壁上創造出了舉世矚目的藝術瑰寶。在劇情上,舞劇還通過“愛情”“親情”“友情”“兄弟情”等人間真情的濃墨重彩渲染,展現了南宋川渝地區的市井百態和人文風貌。隨著劇情的深入發展,“小家”“家園”“家國”三重主題逐漸遞進演繹,讓觀眾在欣賞舞蹈的同時,深刻感受到中華民族的精神內涵與文化傳承。

舞劇《天下大足》中蘊藏著多處與大足石刻息息相關的設計:人生無常的災難,來源于大佛灣第22號“十大明王像”的真實背景;人間煙火的溫暖,脫胎于寶頂山大佛灣第15號“父母恩重經變相”的石刻組像。劇中多角色的造型設計靈感亦取材于千百年前的造像,如北山第125龕媚態觀音、北山第113號“水月觀音龕”、石篆山第2號“志公和尚龕”、寶頂山第17號大方便佛報恩經變相龕的吹笛女、石門山第6號“十圣觀音洞”、第20號龕養雞女、寶頂山圓覺洞外的第30號“牧牛圖”等,都在舞臺上得到了藝術還原。這些形象不僅栩栩如生,更蘊含著深刻的文化內涵和人文精神。同時,劇中還設計了一系列源于石刻工藝工序的角色,如負責構思與制圖的“師父”、以精雕細磨工藝為原型的“老鐵”和“小學徒”、以拉粗坯工序為主的“大力”、脫胎于書丹工序的“秀才”、負責測繪的“和尚”等。這些角色生動鮮活,各自擁有獨特的家庭關系和個體成長經歷,共同構成了一幅充滿煙火氣的南宋川渝生活圖景。

舞劇《天下大足》深入挖掘大足石刻的文化內涵,將其中的人物形象、故事情節以及所蘊含的工匠精神與現代舞臺藝術相結合,以藝術的形式喚醒沉睡的文物,讓文物“活起來”,向觀眾傳遞了“開山化石,勵志圖新”的文化精神,以及中華文化的獨特魅力與永恒價值。

為能夠將舞劇《天下大足》打造成一流的文化精品,劇目匯集了國內一線的舞劇創演團隊,總編導劉翠、張雅琦,編劇馬洪湉,劇本指導郭長虹、作曲劉彤、視覺總監、舞美設計高廣健、燈光設計任冬生、多媒體設計胡天驥、服裝設計陽東霖、造型設計賈雷、舞臺總監李曉彬、舞蹈總監李麗、特邀編導李超、范璐、執行編導裴云、盧池源、舞蹈編導李嘉益、陳嘉佳、執行舞美設計史軍亮、道具設計周煒程,也匯集張翰、孟慶旸、朱瑾慧、何仲達等一批中國東方演藝集團的優秀青年舞者,共同探索舞劇創作的當代表達,演員以精湛的技藝和細膩的情感表達,將大足石刻背后的故事演繹得淋漓盡致。

新春佳節,自北京出發,舞劇《天下大足》迎春起航,開啟2025巡演新征程。春節之后,《天下大足》將于2月21日—22日回到大足石刻的家鄉重慶演出,已官宣走入南寧、合肥、杭州、蘇州、南昌、深圳、福州、廈門、長沙等多座城市開啟50余場巡演,《天下大足》也計劃在2025全年完成100場巡演,愿將生生不息的工匠精神帶至全國。

編輯:廖昕朔