首頁>專題>2025海南(三亞)國際康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)博覽會

氣候也是療愈資源!專家共議氣候治療,解鎖康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎

氣候康養(yǎng)是健康中國戰(zhàn)略的重要實踐方向,也是全球應對氣候變化和健康挑戰(zhàn)的創(chuàng)新解決方案,更是實現(xiàn)全民健康的重要途徑。

3月28日至30日,2025海南(三亞)國際康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)博覽會在三亞保利國際博覽中心成功舉辦。期間,舉行了“氣候治療和氣候康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)合作”“森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”等多場平行論壇,來自政府機關、行業(yè)協(xié)會、科研院所、醫(yī)療機構(gòu)、康養(yǎng)企業(yè)的領導和代表齊聚一堂,通過跨界交流,深入研討,激蕩思想火花,為行業(yè)發(fā)展注入新動能。

3月28日下午,“氣候治療和氣候康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)合作”論壇舉辦第一場活動,邀請6位專家學者做主題發(fā)言,探討氣候治療的科學實踐與產(chǎn)業(yè)合作前景,助力海南打造全球康養(yǎng)新高地。論壇由海南省氣候治療和康養(yǎng)協(xié)會主辦,海南省氣象局、海南省地質(zhì)局、三亞崖州灣科技城協(xié)辦。

中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院內(nèi)分泌科主任、國家衛(wèi)健委內(nèi)分泌重點實驗室主任夏維波教授在演講中圍繞“曬太陽與健康”這一主題,系統(tǒng)闡述了陽光對人體健康的多重影響及其科學利用方法。

夏維波提到,陽光不僅是萬物生長的動力源,更是人類健康不可或缺的自然要素。從歷史視角看,遠古文明對太陽的崇拜體現(xiàn)了人類對光明的依賴,而現(xiàn)代科學進一步揭示了陽光中紫外線與紅外線對人體生理機制的深刻作用。其中,紫外線B(UVB)通過促進皮膚合成維生素D,成為預防佝僂病、骨質(zhì)疏松等疾病的關鍵——維生素D不僅幫助鈣吸收,還與免疫調(diào)節(jié)、心血管健康、癌癥預防及情緒改善密切相關。

夏維波通過歷史案例說明,工業(yè)革命時期城市兒童因缺乏日照導致的佝僂病大流行,最終因發(fā)現(xiàn)維生素D與陽光的關聯(lián)而得以解決,這一發(fā)現(xiàn)也推動了強化食品與光療技術的發(fā)展。然而,全球范圍內(nèi)維生素D缺乏問題依然嚴峻,中國人群平均水平僅18(ng/mL),遠低于30的健康標準,北方地區(qū)、冬季及老年人群體尤為突出。

但同時,夏維波強調(diào),陽光的益處與風險并存。適度曬太陽可提升免疫力、改善睡眠質(zhì)量、調(diào)節(jié)生物鐘并降低抑郁風險,但過度暴露則可能導致皮膚老化、曬斑甚至皮膚癌。他提出科學曬太陽需綜合考慮紫外線指數(shù)、地理位置與個人條件:例如三亞等高紫外線地區(qū)需縮短日曬時間并加強防護,而北方居民應抓住夏季正午時段適度暴露皮膚(如15%-35%體表面積)。防曬措施方面,建議選擇UPF30以上的防曬服、定時補涂SPF防曬霜,并避免長時間暴曬。此外,皮膚類型、年齡差異也需納入考量。

最后,夏維波呼吁現(xiàn)代人重視戶外活動與陽光接觸,平衡防護與受益,尤其針對學生、白領等室內(nèi)久坐群體普遍存在的維生素D不足問題,提倡通過科學規(guī)劃日曬時間與方式,將陽光轉(zhuǎn)化為守護健康的自然良藥。

中國人民解放軍總醫(yī)院營養(yǎng)科原主任、中央保健委員會預防保健會診專家趙霖教授以“寓醫(yī)于食,二十四節(jié)氣食療養(yǎng)生”為題,通過視頻連線方式演講,系統(tǒng)闡述了中醫(yī)食療與傳統(tǒng)節(jié)氣文化深度融合的養(yǎng)生智慧。

趙霖首先強調(diào)中醫(yī)作為中華文明的重要載體,承載著天人合一、順應自然的哲學理念。中醫(yī)食療根植于“食藥同源”理論,主張通過飲食調(diào)整人體陰陽平衡,結(jié)合節(jié)氣變化與個體差異實現(xiàn)“未病先防”。二十四節(jié)氣作為農(nóng)耕文明的智慧結(jié)晶,不僅指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn),更成為食療養(yǎng)生的時間框架,“春養(yǎng)肝、夏養(yǎng)心、秋養(yǎng)肺、冬養(yǎng)腎”,通過應季食材,如夏季苦味食物歸心、冬季姜棗茶驅(qū)寒,幫助人體適應氣候變遷。

趙霖援引古籍與歷史案例闡明,食療自古便是中華醫(yī)學的核心實踐。早在神農(nóng)嘗百草時期,先人就開始探索食物與藥物的關系。《淮南子》記載了神農(nóng)嘗百草的故事,他一日之內(nèi)遇七十毒,卻也因此發(fā)現(xiàn)了許多食物的藥用價值。唐代茶療鼻祖所著的《本草適宜》是李時珍《本草綱目》的重要參考書,書中創(chuàng)立了本草茶療理論。三千年前的西周時代,已經(jīng)有了飲食管理的專職人員,建立了世界上最早的醫(yī)療體系,將醫(yī)生分為食醫(yī)、疾醫(yī)、瘍醫(yī)、獸醫(yī)等類別,其中食醫(yī)的任務就是根據(jù)季節(jié)與氣候變化選擇和搭配食物。古人云:“男子不可百日無姜”,“冬吃蘿卜夏吃姜,不要醫(yī)生開藥方”,這些俗語都體現(xiàn)了食療的智慧。現(xiàn)代科學亦佐證了傳統(tǒng)食療的科學性,苦瓜中的植物胰島素降糖機制、紅薯抑制膽固醇的功能等都能體現(xiàn)食療的科學價值,以及國際營養(yǎng)學界對“食物即藥物”理念的認同。

趙霖表示,現(xiàn)代營養(yǎng)學建立了平衡膳食的理論,強調(diào)通過多種天然食物組成的食譜提供基本營養(yǎng)素的需要。中華民族的膳食與就餐平衡觀也強調(diào)五谷為養(yǎng)、五畜為益、五菜為充、五果為助,注重食物的搭配和適量攝入。通過合理搭配食物,我們可以增強體質(zhì),預防疾病。例如,芹菜汁有降壓作用,苦瓜對糖尿病有降血糖療效,紅薯可以降膽固醇,茄子可以降甘油酸酯。這些食物在日常飲食中的應用,體現(xiàn)了營養(yǎng)免疫防病抗病的理念。

趙霖強調(diào),在當今時代,我們應重視食療養(yǎng)生,傳承和發(fā)揚中華民族的養(yǎng)生智慧。通過了解二十四節(jié)氣與飲食的關系,合理調(diào)整飲食結(jié)構(gòu),我們可以更好地順應自然,保持健康。同時,我們也要關注現(xiàn)代營養(yǎng)學的研究成果,將傳統(tǒng)食療與現(xiàn)代營養(yǎng)學相結(jié)合,為健康生活提供更科學的指導。

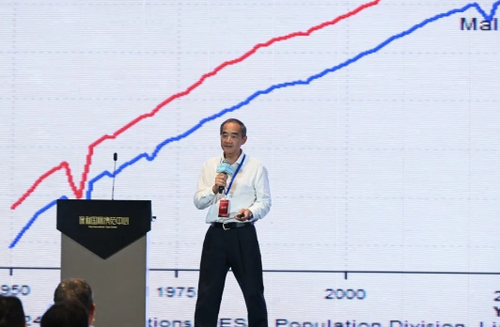

中國疾病預防控制中心環(huán)境所高級顧問、澳大利亞昆士蘭科技大學童世廬教授的演講以“氣候治療與康養(yǎng)的過去、現(xiàn)在和未來”為主題,系統(tǒng)探討了氣候與健康的雙向關系,強調(diào)適宜氣候環(huán)境在疾病預防與康養(yǎng)中的獨特價值。

童世廬提到,氣候變化既是全球健康威脅,亦是潛在療愈資源——極端氣象事件加劇慢性病與傳染病負擔,但特定氣候條件,例如三亞溫暖濕潤、溫差小、高負氧離子濃度等特點,可顯著改善哮喘、銀屑病等疾病癥狀,印證“氣候治療”的科學性。

通過歷史案例與實證研究,童世廬梳理了氣候治療的發(fā)展脈絡:從1879年瑞士達沃斯成為哮喘患者療養(yǎng)勝地,到現(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn)三亞高濕度、低溫差環(huán)境對兒童哮喘的緩解作用,再到2024年銀屑病患者經(jīng)氣候康養(yǎng)后抑郁指數(shù)與皮膚癥狀的顯著改善,均表明氣候治療在調(diào)節(jié)身心狀態(tài)、促進疾病康復中的實效性。

聚焦海南,童世廬深入剖析其作為氣候康養(yǎng)勝地的天然優(yōu)勢:熱帶海洋性氣候夏涼冬暖,空氣質(zhì)量優(yōu)良率高達97%,PM2.5濃度優(yōu)于國家標準,森林覆蓋率超62%,負氧離子濃度遠超人體健康需求閾值,加之豐富的旅游資源與特色飲食,使其成為慢性病療養(yǎng)與健康旅游的理想目的地。他援引數(shù)據(jù)指出,三亞全年優(yōu)良天氣數(shù)達365天,哮喘患者在此癥狀緩解顯著,印證海南發(fā)展氣候康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的巨大潛力。

面對未來,童世廬提出氣候治療需應對四大挑戰(zhàn):一是明確氣候康養(yǎng)中心的多因素干預機制,需整合遺傳、環(huán)境(如花粉、極端天氣)等多維度風險管控;二是強化科學評價體系,主張通過隨機對照試驗與病例交叉設計提升研究嚴謹性,避免依賴單臂研究;三是推動專業(yè)化與規(guī)范化建設,強調(diào)需制定行業(yè)指南、加強醫(yī)護協(xié)同,杜絕粗放式康養(yǎng)模式;四是促進跨學科合作,呼吁呼吸科、氣象學、環(huán)境科學等多領域?qū)<衣?lián)合攻關,構(gòu)建氣候康養(yǎng)的綜合研究框架。

機遇方面,他建議海南立足生態(tài)優(yōu)勢,優(yōu)先建立科學化、系統(tǒng)化的康養(yǎng)示范基地,通過高質(zhì)量科研成果輸出與國際會議交流,逐步打造全球性氣候康養(yǎng)品牌。

童世廬最后總結(jié),氣候康養(yǎng)事業(yè)需以科學研究為根基,政府、醫(yī)療機構(gòu)與科研單位協(xié)同推進,海南憑借得天獨厚的自然環(huán)境與政策支持,有望引領全國乃至全球氣候治療與康養(yǎng)發(fā)展,為慢性病防控與健康老齡化提供創(chuàng)新路徑。

成都信息工程大學環(huán)境氣象與健康研究院常務副院長王式功教授在演講中系統(tǒng)闡述了氣候與健康之間的密切關系及其康養(yǎng)原理。

首先,王式功提出氣象敏感性疾病的概念,指出這類疾病因天氣和氣候異常變化而誘發(fā)或加重,涵蓋傳染性與非傳染性疾病,強調(diào)通過研究氣候變化規(guī)律可預測疾病風險,為防控提供科學依據(jù)。國家層面的《國家氣候變化健康適應行動方案》及國際氣候與健康宣言的簽署,凸顯了氣候健康問題的重要性。

其次,王式功通過對比不同地區(qū)的氣候特征與疾病數(shù)據(jù),揭示了氣候?qū)】档闹苯佑绊憽@纾狈蕉纠湫@著增加呼吸系統(tǒng)疾病風險,而夏季低風險期則體現(xiàn)氣候康養(yǎng)效應;華南地區(qū)受季風影響,冬季風控制期風險高,夏季風期風險降低;西南地區(qū)冷效應風險高峰期較北方推遲,循環(huán)系統(tǒng)疾病則在季節(jié)轉(zhuǎn)換期高發(fā)。此外,極端天氣如高溫熱浪與寒潮分別通過熱效應與冷效應威脅健康,全球數(shù)據(jù)顯示冷效應導致的健康風險更為突出。

第三,王式功從生理機制與氣候舒適度角度闡釋康養(yǎng)原理。人體最適溫度約為22-23攝氏度,該溫度區(qū)間可降低基礎代謝、能量消耗及慢性病發(fā)病率,研究數(shù)據(jù)表明中國272個城市的最低死亡風險溫度閾值與此高度吻合。氣候生態(tài)位理論進一步解釋了人群因地域氣候差異產(chǎn)生的健康效應差異,如北方人群冬季遷居海南可降低近50%的發(fā)病風險,而海南本地人因缺乏生態(tài)位差仍面臨冬季風險。中醫(yī)陰陽學說與氣象變溫的關聯(lián)也被提及,如夏季陽盛期疾病風險低,冬季陰盛期風險升高。

最后,王式功強調(diào)海南作為氣候趨利避寒的首選地,其無冬區(qū)特性、年均20余度的舒適溫度、空氣潔凈及地理屏障作用,使其成為老年人與兒童康養(yǎng)的理想?yún)^(qū)域。海南氣候舒適偏離度遠低于北方,冬季舒適日數(shù)多,寒潮影響弱,天然優(yōu)勢顯著。

通過多維度分析,王式功論證了氣候?qū)】档纳钸h影響,并倡導依據(jù)氣候規(guī)律優(yōu)化健康管理策略。

天津醫(yī)科大學第二醫(yī)院副院長李新教授的演講聚焦于極端天氣對腦血管病的顯著影響,揭示了氣候變化與腦卒中發(fā)病之間的密切關聯(lián)。她基于長期研究指出,寒潮與熱浪等極端氣象事件通過加劇血壓波動、增加血小板活性及炎癥反應等機制,顯著提升腦卒中風險。例如,天津地區(qū)的實證數(shù)據(jù)顯示,日平均氣溫每降低1度,收縮壓升高0.388毫米汞柱,且寒潮期缺血性腦卒中住院人數(shù)顯著高于非寒潮期;熱浪則通過失水、凝血因子增加等途徑引發(fā)急性腦梗死。季節(jié)與地域差異同樣關鍵,北方因冬季低溫及春秋季劇烈溫差導致腦卒中發(fā)病率“北高南低”,而寒露、霜降等溫差較大的節(jié)氣成為發(fā)病高峰期。李新進一步通過非洲加蓬的對比研究,驗證了不同氣候條件下氣象因素對高血壓及腦卒中發(fā)病的普遍影響,強調(diào)其跨區(qū)域共性。

在實踐層面,李新團隊聯(lián)合天津市氣象局開展跨學科合作,構(gòu)建“健康氣象預警系統(tǒng)”,通過短信、社區(qū)喇叭等渠道向公眾發(fā)布腦卒中氣象風險預警及防護建議。數(shù)據(jù)顯示,預警發(fā)布后天津市腦卒中住院人數(shù)降低5.2%-20.3%,累計節(jié)省社會經(jīng)濟負擔超4億元。這一模式在京津冀地區(qū)推廣,并推動家庭醫(yī)生從單純開藥轉(zhuǎn)向主動健康管理,顯著提升社區(qū)防控效果。此外,團隊通過動物實驗證實低溫與高溫均會促進血小板聚集,空氣污染物亦加劇缺血性腦卒中風險,為機制研究提供科學支撐。

李新強調(diào),應對氣候變化引發(fā)的健康挑戰(zhàn)需突破傳統(tǒng)生物醫(yī)學模式,轉(zhuǎn)向多學科融合的“生物—心理—社會—環(huán)境”綜合防治體系。她呼吁,加強醫(yī)學、氣象、環(huán)境等領域的協(xié)同攻關,利用人工智能構(gòu)建精準預警模型,同時擴大預警覆蓋范圍至農(nóng)村及老齡化人群。

最終,李新提出,將健康氣象服務納入健康中國戰(zhàn)略,通過科學預警與公眾教育,實現(xiàn)極端天氣下腦血管病的全方位風險管控,助力降低疾病負擔并提升全民健康水平。

海南省人民醫(yī)院呼吸與危重癥醫(yī)學科首席專家丁毅鵬教授提到,海南憑借獨特的熱帶海洋性氣候條件,在溫度、光照、濕度、空氣負離子濃度等方面具有顯著優(yōu)勢,為康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)提供了得天獨厚的自然基礎。氣候要素如四季如春的溫和氣溫、充沛的降水、高濃度的氧負離子,以及潔凈的空氣,對呼吸系統(tǒng)疾病、心腦血管疾病等慢性病康復具有積極作用。尤其是熱帶雨林、海濱等環(huán)境中的高負離子空氣,被證實能改善人體免疫力、促進新陳代謝,甚至減少藥物依賴,由此吸引大量候鳥人群來瓊康養(yǎng)。

然而,當前海南氣候優(yōu)勢的科學數(shù)據(jù)支撐不足,如慢性病與氣候關系的流行病學研究缺失,康養(yǎng)服務缺乏標準化和專業(yè)化產(chǎn)品,尚未形成差異化氣候帶康養(yǎng)體系。

針對這些問題,丁毅鵬建議,應結(jié)合海南島內(nèi)不同氣候帶特點,如北部半濕潤區(qū)適宜呼吸道疾病康養(yǎng)、東南部溫泉資源利于皮膚病療愈,建立示范性康養(yǎng)區(qū)域,引導疾病分類康養(yǎng);同時需加強基礎科研投入,聯(lián)合內(nèi)地專家開展對照研究,以科學數(shù)據(jù)驗證氣候療效。

政策層面,海南的政策優(yōu)勢、自貿(mào)港建設、國際醫(yī)療資源引入及交通基礎設施完善為康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)提供了支撐,但需進一步規(guī)范機構(gòu)運營、開發(fā)多元化康養(yǎng)產(chǎn)品,并借鑒國際經(jīng)驗提升服務標準水平。

丁毅鵬認為,未來,應聚焦整合氣候資源與醫(yī)療、旅游優(yōu)勢,加強規(guī)范化建設,促進海南省康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。這也是海南省氣候治療和康養(yǎng)協(xié)會成立的目的,通過協(xié)會引導康養(yǎng)機構(gòu)規(guī)范運營,融合旅游資源和康養(yǎng)特色,開發(fā)更多的康養(yǎng)產(chǎn)品,提供更優(yōu)質(zhì)的康養(yǎng)服務,同時要與國際接軌,引進先進的康養(yǎng)理念和技術,加強康養(yǎng)產(chǎn)品標準化建設,助力海南打造成為具有全球競爭力的康養(yǎng)目的地。

編輯:馬嘉悅