首頁>書畫>畫界雜志>2024年第五期

何軍委人物畫敘事

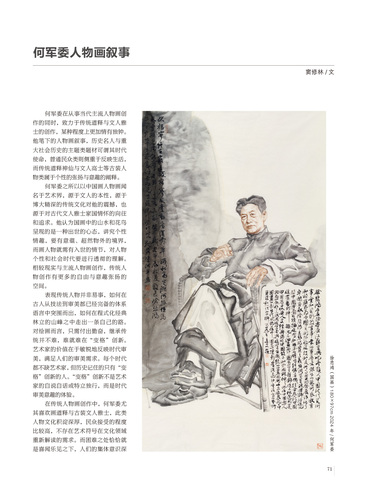

何軍委在從事當代主流人物畫創作的同時,致力于傳統道釋與文人雅士的創作,某種程度上更加情有獨鐘。他筆下的人物畫敘事,歷史名人與重大社會歷史的主題類題材可謂其時代使命,普通民眾類則側重于反映生活,而傳統道釋神仙與文人高士等古裝人物類屬于個性的張揚與意趣的闡釋。

何軍委之所以以中國畫人物畫聞名于藝術界,源于文人的本性,源于博大精深的傳統文化對他的震撼,也源于對古代文人雅士家國情懷的向往和追求。他認為國畫中的山水和花鳥呈現的是一種出世的心態,講究個性情趣,要有意蘊、超然物外的境界,而畫人物就需有入世的情節,對人物個性和社會時代要進行透徹的理解。相較現實與主流人物畫創作,傳統人物創作有更多的自由與意趣張揚的空間。

徐悲鴻(國畫)180×97cm 2024年 /何軍委

表現傳統人物并非易事,如何在古人從技法到審美都已經完備的體系語言中突圍而出,如何在程式化經典林立的山峰之中走出一條自己的路。對繪畫而言,只需付出勤奮,繼承傳統并不難,難就難在“變格”創新。藝術家的價值在于敏銳地反映時代審美,滿足人們的審美需求。每個時代都不缺藝術家,但歷史記住的只有“變格”創新的人。“變格”創新不是藝術家的自說自話或特立獨行,而是時代審美意趣的體驗。

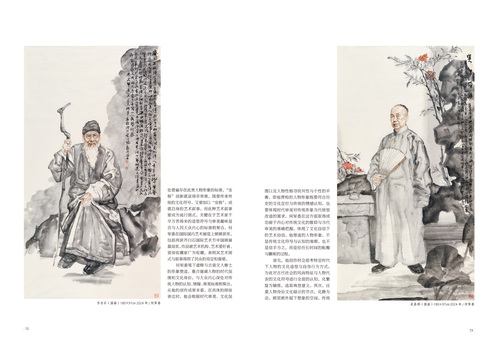

在傳統人物畫創作中,何軍委尤其喜歡畫道釋與古裝文人雅士,此類人物文化積淀深厚,民眾接受的程度比較高,不存在藝術符號在文化領域重新解讀的需求。而困難之處恰恰就是喜聞樂見之下,人們的集體意識深處普遍存在此類人物形象的標準,“變格”創新就顯得非常難。既要傳承傳統的文化符號,又要加以“變格”,成就自身的藝術敘事。而此種藝術敘事要成為流行圖式,關鍵在于藝術家千辛萬苦得來的造型符號與審美趣味是否與人民大眾內心的標準相契合。何軍委在國際國內藝術展覽上頻頻獲獎,包括兩獲齊白石國際藝術節中國畫展最高獎,作品被藝術機構、藝術愛好者、資深收藏家廣為收藏,表明其藝術圖式與敘事得到了民眾的肯定和喜愛。

齊白石(國畫)180×97cm 2024年 /何軍委

何軍委筆下道釋與古裝文人雅士的形象塑造,重點強調人物的時代氛圍和文化身份,與大眾內心深處對傳統人物的認知、情操、審美標準相契合。從他的創作成果來看,在具體的圖繪表達時,他會根據時代審美、文化氛圍以及人物性格尋找共性與個性的平衡,即他營構的人物形象既要符合歷史的文化定位與傳統的情感認知,也要體現時代審美對傳統形象當代轉型改造的需求。何軍委在這方面取得成功源于內心對傳統文化的敬仰與當代審美的準確把握,體現了文化自信下的藝術自信。他塑造的人物形象,不是傳統文化符號與認知的堆砌,也不是信手為之,而是經歷長時間的醞釀與雕琢的過程。

吳昌碩(國畫)180×97cm 2024年 /何軍委

首先,他創作時會思考特定時代下人物的文化造型與自身行為方式,為此對古代社會的風尚特征與人物代表的文化符號進行全面的認知,化繁復為精煉,選取典型意義。其次,注重人物身份文化暗示的節點,化靜為動,畫里畫外留下想象的空間。傳統文人畫對人物的造型,往往流于概念化,何軍委的古裝人物沒有機械照搬傳統思維,而是追求造型與文化符號傳達的有血有肉,強調臉部五官的刻畫與體積感,衣紋與身軀流暢而飽滿,偉岸之中見個性。高士怡然自得、仕女靈動婉約、彌勒憨態可掬,無不氣韻生動、古意盎然。既自然又深情。揮毫之間,不僅把傳統人物形象,更多的是把傳統文化符號展現在觀者面前,在傳統與當代之間建構了橋梁,讓觀者直接與傳統進行心靈的對話。

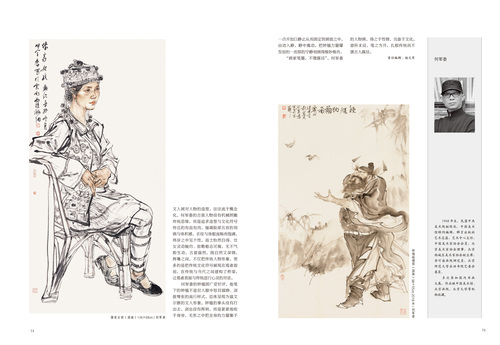

傣家女孩(國畫)136×68cm /何軍委

何軍委的鐘馗圖廣受好評,他筆下的鐘馗不是世人眼中怒目圓睜、劍拔弩張的流行樣式,總體呈現為溫文爾雅的文人形象。鐘馗的拳頭沒有打出去,劍也沒有揮刺,而是緊緊地收于身旁,無形之中把全身的力量集于一點并加以靜止從而固定到畫面之中,由動入靜,靜中寓動,把鐘馗力量爆發前的一剎那的寧靜刻畫得惟妙惟肖。

“畫家筆墨,不墮蹊徑”。何軍委的人物畫,得之于性情,完備于文化。意所未設,筆之為開,扎根傳統而不落古人蹊徑。

鐘馗納福圖(國畫)98×55cm 2018年 /何軍委

何軍委,1968年生,民盟中央美術院副院長,中國美術館特約編輯、群言出版社藝術總監、藝術中心主任、中國美術家協會會員,北京美術家協會理事,北京西城區美術家協會副主席,李可染畫院研究員,北京師范大學啟功書院藝委會委員。

多次參加國內書畫大展,作品被中國美術館、北京畫院、北京大學等機構收藏。

責任編輯:楊文軍

編輯:畫界 邢志敏