首頁>要聞>熱點(diǎn)

走進(jìn)中國科學(xué)家博物館感悟“科學(xué)家精神”

“推開博物館厚重的玻璃門,仿佛踏入一道時(shí)空裂隙。這里沒有網(wǎng)紅展的浮躁喧囂,只有泛黃手稿上的墨跡沉默翻涌,沙盤劇場的風(fēng)聲低吟著戈壁往事,以及一群把名字刻進(jìn)星河的人,用一生寫下的答案。”

網(wǎng)友“媛媛不圓”在社交媒體上的這段筆記,擊中了記者心中最柔軟的部分。我們都在一個(gè)春日邂逅了一座讓人激情澎湃的博物館,在里面找到了共和國的“國家寶藏”。

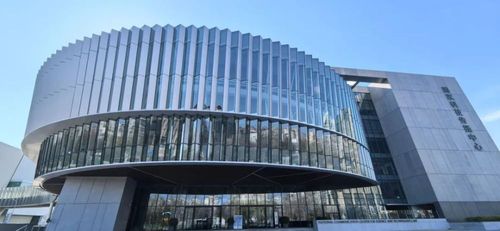

這座博物館就是中國科學(xué)家博物館。它位于北京城中軸線北端的奧林匹克中心區(qū),與中國科學(xué)技術(shù)館一街之隔、廊橋相連,是全世界首個(gè)以國家名義為科學(xué)家群體建立、弘揚(yáng)科學(xué)家精神、打造科技工作者精神殿堂的博物館。

走進(jìn)7500平方米的展廳,宛如踏入浩瀚無垠的時(shí)空長廊:李四光、竺可楨、錢學(xué)森、王淦昌……這些熟悉的名字,如雷貫耳,他們的功業(yè),國人早已耳熟能詳。而更多的,是一個(gè)個(gè)有些陌生的名字,但無一例外,他們每個(gè)人,都是一片星空中最為閃亮的那一顆。

和中國科技館一路之隔的中國科學(xué)家博物館。新華每日電訊記者李牧鳴攝

修史立典

“你知道嗎?1999年我國隆重表彰的‘兩彈一星’元?jiǎng)子?3位,可當(dāng)年參與‘兩彈一星’工程的科技工作者總共有多少人?”中國科學(xué)家博物館副館長孟令耘一下子問住了記者。

“據(jù)我們了解,光中國科學(xué)院系統(tǒng)參與的就超過1.7萬人!但即使這23位功勛科學(xué)家,大家熟知的可能也不超過五六人。”孟令耘說。

的確,因?yàn)橘Y料保存不夠、挖掘宣傳不多,很多參與“兩彈一星”工程的科技工作者沒有留下只言片語甚至姓名,能讓后來者了解他們所作出的重要貢獻(xiàn)。這,就是啟動挖掘共和國“國家寶藏”工程的初衷。

在中國科學(xué)家博物館三層最不起眼的一隅,“藏”著撐起這座博物館的龐大工程——“老科學(xué)家學(xué)術(shù)成長資料采集工程”(以下簡稱采集工程)。

中國科學(xué)家博物館三樓一角關(guān)于“采集工程”介紹的“迷你”展。新華每日電訊記者李牧鳴攝

這個(gè)看不見“熱火朝天施工場面”的大國工程,2009年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),由中國科協(xié)聯(lián)合中組部等11個(gè)部委共同組織實(shí)施。15年來,已先后啟動700多位科學(xué)家的資料采集工作,獲得實(shí)物原件15.9萬件、數(shù)字化資料45.6萬件、視頻資料50.3萬分鐘、音頻資料59.6萬分鐘,涵蓋了中國科學(xué)家的書信、手稿、科學(xué)儀器、著作、音視頻和記錄中國科技發(fā)展重大事件的相關(guān)文物、文獻(xiàn)等珍貴史料。

“這個(gè)‘工程’的啟動既是醞釀已久,也是機(jī)緣巧合。”從立項(xiàng)到跟進(jìn),直至現(xiàn)在都一直參與其中的孟令耘回憶。

2009年5月,中國科協(xié)對兩院院士年齡情況進(jìn)行了一次摸底調(diào)查。結(jié)果顯示,當(dāng)時(shí)中科院院士在世687人,平均年齡74.8歲;工程院院士在世712人,平均年齡73.5歲;每年去世的院士在20人左右,平均每個(gè)月就有兩位院士離世。

老科學(xué)家是共和國建設(shè)的重要參與者,是中國現(xiàn)當(dāng)代科技發(fā)展的親歷者和見證者,他們的學(xué)術(shù)成長歷程本身就是科技史的重要組成部分。每位老科學(xué)家的離世都是其所在領(lǐng)域的重大損失,而相關(guān)資料的散失也是科技史研究的缺憾。

時(shí)任中國科協(xié)調(diào)研宣傳部部長的王春法提出一個(gè)想法:老一輩科學(xué)家很多已是90多歲高齡,如果再不及時(shí)搶救發(fā)掘他們的珍貴資料,后人研究共和國科技史時(shí),比如某個(gè)決策是如何做出的,哪些人在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)揮了什么作用,很多細(xì)節(jié)就湮沒在歷史的長河里了。

說干就干,王春法組織起草了一篇題為《老科學(xué)家學(xué)術(shù)成長歷史資料亟待搶救》的專題調(diào)研報(bào)告上報(bào)國務(wù)院,很快獲批實(shí)施。采集工程2009年當(dāng)年即拉開序幕。

如今,這份觸發(fā)共和國科技史修史工程的三千字報(bào)告,首頁復(fù)印件就靜靜躺在博物館三層的展板上,仿佛是帶著我們穿越“時(shí)空裂隙”的“月光寶盒”。

白手起家

可是資料由誰采集?怎么采集?如何保存?沒有先例可循。

這是一項(xiàng)龐大復(fù)雜的系統(tǒng)工程。孟令耘介紹,團(tuán)隊(duì)組織了科技史、圖書館、科技政策等方面的專家,用5個(gè)月的時(shí)間討論研究出17項(xiàng)采集工程的標(biāo)準(zhǔn)、流程、規(guī)范等制度文件,包括怎么組建采集小組,怎么培訓(xùn),采集到的資料怎么歸檔、編目,音視頻使用什么標(biāo)準(zhǔn)、格式,整理出來的資料怎么保存、利用,以及知識產(chǎn)權(quán)等問題。文件經(jīng)2017年再次修訂,現(xiàn)已成為國內(nèi)人物,特別是科技人物信息采集業(yè)內(nèi)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)和流程。

按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和流程,每個(gè)采集小組對應(yīng)一位老科學(xué)家,小組人員搭配科學(xué)合理:要有老科學(xué)家身邊比較親近的人,比如親屬、秘書或者學(xué)生,方便溝通和獲取資料;必須有科技史方面的專家,對資料的科學(xué)性進(jìn)行審定;還要有檔案專家,對資料進(jìn)行編目和規(guī)范整理;以及音視頻拍攝人員等。

采集的最后成果,要形成一份15萬字左右的學(xué)術(shù)性研究報(bào)告。而現(xiàn)已正式出版的180多部傳記叢書,均成為記錄共和國各個(gè)學(xué)科、各門工程技術(shù)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)文獻(xiàn)。

在博物館“采集工程”展廳,一整面墻的書架上,已出版的科學(xué)家傳記靜待讀者。與之遙相呼應(yīng),這套叢書也正擺在中科院圖書館“科技自立自強(qiáng)”專題文獻(xiàn)展的醒目位置。

科學(xué)家博物館三層展廳中擺放采集工程傳記叢書的“書墻”。新華每日電訊記者李牧鳴攝

“這一豐富而龐大的學(xué)術(shù)成長資料庫,有助于研究者厘清中國科技界的學(xué)術(shù)傳承脈絡(luò),是共和國科技史的寶貴財(cái)富。”北京大學(xué)科學(xué)技術(shù)與醫(yī)學(xué)史系主任張藜是采集工程首席科學(xué)家,“陪伴”采集工程15年的她,一度放下自己的學(xué)術(shù)研究,一個(gè)個(gè)地打電話,一家家地上門拜訪,一次次地向老科學(xué)家和家屬們保證:國家一定會好好保管捐贈的實(shí)物原件,一定會建一個(gè)平臺永久珍藏。

“就是這樣瑣碎地收集、細(xì)致地整理、精心地挖掘,目前共發(fā)動全國500多家單位參與,超過5000名采集人員投身其中,接續(xù)15年的努力,才有今天的成果。”孟令耘說。

孟令耘向記者講述了已于2020年去世的專家組成員樊洪業(yè)先生的故事。他是中國近現(xiàn)代科學(xué)史方面的大家,曾花費(fèi)十幾年時(shí)間整理編撰了24卷《竺可楨全集》。樊洪業(yè)陪伴采集工程整整十年,在每一次采集小組的評審會上,總是提出尖銳但極其中肯的修改意見。他是“采集工程最年長的志愿者”。

“在生命的最后幾年,他幾近失明,還是堅(jiān)持把裝有手稿資料的筆記本電腦拿到跟前,調(diào)大字號逐字逐句審看,讓我們非常感動。正因?yàn)橛幸慌堰@項(xiàng)工作作為畢生事業(yè)追求的專家,才使采集工程15年來保持一貫的高學(xué)術(shù)水準(zhǔn)。”孟令耘說。

采集工程也是一個(gè)“雙向奔赴”的過程,很多老科學(xué)家深受感染也時(shí)有收獲。“中國稀土之父”徐光憲院士說:“她們往往早上來,工作到中午,出去簡單午餐后又來工作。請她們在我家便餐,總是辭謝。她們辛勞勤奮的敬業(yè)精神使我深受感動。”徐院士覺得,采集小組整理的好多資料比自己知道的還要詳盡,甚至激活了他一些模糊的回憶。

情感紐帶

能參與這項(xiàng)“挖礦”行動,成為眾多采集人員寶貴的人生財(cái)富。

現(xiàn)就職于中國科協(xié)科學(xué)技術(shù)傳播中心、持續(xù)參與采集工作十幾年的高文靜至今仍清晰記得,2011年冬春交際的時(shí)節(jié),他們到醫(yī)院看望材料科學(xué)家顏鳴皋院士。顏院士已病重在床,卻硬要扶著助行器站起來,熱情而莊重地跟每個(gè)人握手。

“上世紀(jì)50年代,顏院士從美國輾轉(zhuǎn)回國,帶回的只有兩箱在耶魯大學(xué)學(xué)習(xí)期間的金屬物理學(xué)筆記……”看著一件件70多年前的物品,時(shí)光仿佛倒流;一個(gè)個(gè)當(dāng)年場景在他的口述、照片中重現(xiàn)。

“我們始終有這樣一種強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感,通過采集工程,為科學(xué)家立傳、為科技界立心、為民族和國家鑄魂!”高文靜說。

這樣的故事還有很多,通過對科學(xué)家進(jìn)行口述訪談,并系統(tǒng)收集他們散存于各處的學(xué)術(shù)成長資料,采集工程力爭把反映科學(xué)家學(xué)術(shù)成長經(jīng)歷的重要資料留存下來。

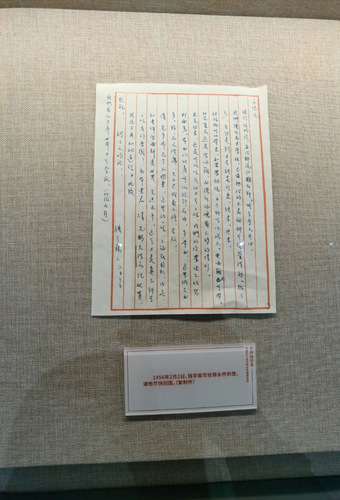

中國科學(xué)家博物館主展廳展柜內(nèi),錢學(xué)森寫給郭永懷請他盡快回國的信。新華每日電訊記者盧剛攝

高文靜還介紹了另一位“采集同仁”——來自北京應(yīng)用物理與計(jì)算數(shù)學(xué)研究所的吳明靜,她前后14年出版了《隱身為國鑄核彈——于敏》《核以衛(wèi)國——胡思得傳》等4本傳記,每次給新的采集小組做培訓(xùn)和分享時(shí),總會講起“一張照片的故事”。

吳明靜負(fù)責(zé)采集的核武器工程專家、中國工程院院士胡思得,曾與“兩彈一星”元?jiǎng)奏嚰谙让芮泻献鞫嗄辍T谝淮坞娨暸_的采訪中,胡院士回憶了與鄧稼先一起工作、學(xué)習(xí)的許多往事,當(dāng)記者要一張他與鄧稼先的合影時(shí),胡院士沉默了,他收斂了笑容,遺憾地吶吶道:“沒有,我沒有與老鄧單獨(dú)合過影。”

在幾十年的時(shí)間里,與自己敬重的師長一起親密無間地學(xué)習(xí)、工作,居然沒有留下一張兩人的合影。“但是,我理解。”吳明靜在一篇采集手記中寫道,“不僅因?yàn)樗麄儚氖碌氖歉叨壬婷艿墓ぷ鳎驗(yàn)槟撤N習(xí)慣。這種低調(diào)的謙遜不是某一個(gè)人的特質(zhì),更像是核武器研制集體的‘通識’——做民族脊梁,沉默中夯實(shí)基石。”

“終于有一天,胡院士小心翼翼地翻出一張黑白照片給我看,那是一張鄧稼先同志追悼會的照片,國旗覆蓋住鄧?yán)闲羷诘能|體,胡院士垂頭凝視著自己敬重的師長,仿佛舍不得作最后的告別。‘這不能算是合影吧?可是我跟老鄧……也只有這么一張照片!’”吳明靜說,這是值得載入國史的真實(shí)故事。

“采集工程不僅是了解我國核武器發(fā)展史的‘近道’,也是磨礪思想、鍛煉文筆的‘順風(fēng)車’。”跟付出相比,吳明靜更感謝采集工程豐富了自己的人生,雖然辛苦但很值得。

在采集過程中,工作人員時(shí)時(shí)被老科學(xué)家們求真務(wù)實(shí)、愛國奉獻(xiàn)的精神感動著。許多參與者都向記者表示:如果只當(dāng)作一份工作的話,整天跟這些冷冰冰的資料打交道,可能會覺得枯燥;但如果你走進(jìn)這些資料,就會感到熾熱滾燙的情感;它們不僅僅是記錄共和國科技發(fā)展的檔案,更是追尋科學(xué)家們精彩人生的印跡。

存史啟智

采集工程中一些“意想不到”的片段,成為孟令耘腦海中揮之不去的場景:

1950年和鄧稼先一同乘坐“威爾遜總統(tǒng)號”回國的微生物生化和分子遺傳學(xué)家沈善炯院士,讓中國成為世界第四個(gè)金霉素量產(chǎn)國,徹底打破了美國對抗生素的壟斷。沈院士接受采集時(shí)已經(jīng)偏癱,好多事都記不清了,當(dāng)被問到在美研究已上軌道,為什么選擇歷盡艱辛回國時(shí),“老先生沉默了挺長時(shí)間,然后用他發(fā)音已經(jīng)很不清楚的上海腔給我們唱起了‘我的家在東北松花江上……’”孟令耘說,“那一代老科學(xué)家的家國情懷,是刻在骨子里、融入基因中的。”

采集工作2010年正式啟動,第一年組建了52個(gè)采集小組,主要面向年齡在80歲以上、學(xué)術(shù)成長經(jīng)歷豐富的兩院院士,以及在我國科技事業(yè)發(fā)展中做出突出貢獻(xiàn)的老科技工作者。

采集工程最初只是想搶救老科學(xué)家的資料,但在采集過程中,思路卻逐漸清晰:收集上來的大量資料,不僅撐得起一座博物館,從中解讀出的科學(xué)家身上蘊(yùn)含的精神特質(zhì),同樣值得提煉和推廣。2018年,中國科協(xié)組織力量開始“凝練科學(xué)家精神”。

但也有不同意見:有了“科學(xué)精神”,還有必要再搞個(gè)“科學(xué)家精神”嗎?

經(jīng)反復(fù)討論,大家認(rèn)識漸趨一致:“科學(xué)精神”是科研人員普遍具備的價(jià)值觀,但“科學(xué)家精神”是中國科學(xué)家身上表現(xiàn)突出甚至是獨(dú)有的特質(zhì),比如愛國、奉獻(xiàn)、育人等。最后和科技部關(guān)于加強(qiáng)作風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè)的報(bào)告有機(jī)整合,上報(bào)中央。

2019年6月,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步弘揚(yáng)科學(xué)家精神加強(qiáng)作風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)的意見》,對“科學(xué)家精神”作出全面概括。

2020年9月11日,習(xí)近平總書記在北京主持召開科學(xué)家座談會并發(fā)表重要講話時(shí)指出:“科學(xué)成就離不開精神支撐。科學(xué)家精神是科技工作者在長期科學(xué)實(shí)踐中積累的寶貴精神財(cái)富。”

2021年9月,“科學(xué)家精神”被納入第一批中國共產(chǎn)黨人精神譜系。

在科學(xué)家博物館的主展廳內(nèi),“科學(xué)家精神”被大寫在一整面展板上:胸懷祖國、服務(wù)人民的愛國精神,勇攀高峰、敢為人先的創(chuàng)新精神,追求真理、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的求實(shí)精神,淡泊名利、潛心研究的奉獻(xiàn)精神,集智攻關(guān)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的協(xié)同精神,甘為人梯、獎(jiǎng)掖后學(xué)的育人精神。

科學(xué)家博物館主展廳題有科學(xué)家精神的展板。新華每日電訊記者李牧鳴攝

在兩辦印發(fā)的意見中,還明確提出了“建設(shè)科學(xué)家博物館,探索在國家和地方博物館中增加反映科技進(jìn)步的相關(guān)展項(xiàng),依托科技館、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重大科技工程紀(jì)念館(遺跡)等設(shè)施建設(shè)一批科學(xué)家精神教育基地”等要求。

2024年5月30日,在第八個(gè)全國科技工作者日,中國科學(xué)家博物館正式開館。它圍繞采集史料、收藏史料、學(xué)術(shù)研究、展覽展示、教育教學(xué)、文化宣傳等6項(xiàng)職能開展工作,并組織帶動全國科學(xué)家精神教育基地和相關(guān)教育科研機(jī)構(gòu),建立了全國科學(xué)家博物館聯(lián)合體。

科學(xué)家博物館一層大廳,一角上的特展“一帶一路上的中國工程師”。新華每日電訊記者盧剛攝

這讓曾向很多老科學(xué)家及家屬承諾“給資料找個(gè)好歸宿”的張藜松了一口氣,“這些珍貴史料,不僅僅是老科學(xué)家們個(gè)人學(xué)術(shù)生涯的歷史記錄,更是相關(guān)領(lǐng)域近百年來在中國發(fā)軔、發(fā)展的真實(shí)寫照”。

張藜還在北大開設(shè)了“共和國科技史研究專題”課程,和采集工程結(jié)合起來,希望學(xué)生們通過參觀博物館、整理資料,學(xué)會分析解讀中國現(xiàn)當(dāng)代科技發(fā)展的歷史。令她欣慰的是,有些學(xué)生的研究方向,已經(jīng)做得非常前沿了。

以文化人

在博物館展廳的留言簿上,有很多或稚嫩或雄勁的筆跡:

“原來科學(xué)這么有趣,我要好好學(xué)習(xí),以后也像你們一樣,讓世界變得更神奇!”

“進(jìn)入展館聽到錢學(xué)森院士講的一句話:‘外國人搞得,難道我們中國人不能搞?’正是有像錢老一樣的科學(xué)家們一代一代的努力,才有了我們的強(qiáng)大。愿祖國繁榮昌盛!”

“在科學(xué)上沒有平坦的道路,只有不畏勞苦沿著陡峭山路攀登的人。”

“我們是站在巨人肩膀上的一代人,吾輩當(dāng)自強(qiáng),定不負(fù)先生所望!”

……

科學(xué)家博物館展廳留言簿上小朋友圖文并茂的留言。新華每日電訊記者盧剛攝

令所有采集工程參與者倍感欣慰也足以自豪的是,他們的付出得到了遠(yuǎn)超預(yù)想的回報(bào)。

很多資料具有極高的史料價(jià)值和學(xué)術(shù)價(jià)值,比如科學(xué)家博物館正在展出的地質(zhì)學(xué)家謝家榮部分“簡陋”的筆記本:十幾個(gè)本子大小不等、封面各異,甚至有一個(gè)貼著“1941年”標(biāo)簽的本子,就是用麻繩裝訂起來的一沓紙,已經(jīng)泛黃的紙上密密麻麻記滿了中英文混雜的小字,還依稀能看到背面透過來的字跡。這些1923-1949年間的工作筆記,記錄了中國地質(zhì)學(xué)事業(yè)乃至中國科學(xué)事業(yè)發(fā)展中的很多關(guān)鍵事件。

地質(zhì)學(xué)家謝家榮“簡陋”的筆記本。新華每日電訊記者李牧鳴攝

更不要說遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于實(shí)體館“開放”的網(wǎng)上展廳。在中國科學(xué)家博物館學(xué)術(shù)版網(wǎng)頁上,由采集資料形成的縱深研究已有400余項(xiàng):《童秉綱與中國生物運(yùn)動力學(xué)的開拓》《陸埮:仰望星空、腳踏實(shí)地》《親歷者眼里的錢塘江防治往事——楊永楚訪談錄》……館藏資料已向社會開放,經(jīng)過申請即可無償查詢。

采集成果的線下推廣同樣持續(xù)多年。自2013年“科技夢·中國夢——中國現(xiàn)代科學(xué)家主題展”首次亮相國博以來,采集工程先后組織策劃了“眾心向黨·自立自強(qiáng)——黨領(lǐng)導(dǎo)下的科學(xué)家”等系列主題展覽和全國巡展160余場,覆蓋所有省(區(qū)、市)和港澳地區(qū)。只不過,看展的觀眾可能想象不到這些展項(xiàng)背后的“國家工程”。

2023年,在采集工程的支持下,《共和國脊梁·科學(xué)家繪本叢書》出版。韓啟德院士說:“繪本以適合兒童的故事內(nèi)容和繪畫形式彰顯科學(xué)家精神,融學(xué)術(shù)性、科學(xué)性和藝術(shù)性于一體,是近年來看到的最好的兒童勵(lì)志讀物。”

隨著采集工作的開展,影響范圍持續(xù)擴(kuò)大,很多高校、科研單位和機(jī)構(gòu)也加入了保護(hù)老科學(xué)家歷史資料的隊(duì)伍中。“這是采集工程一個(gè)無形的影響力。我相信,如果所有的機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員都能有這種保存歷史記憶、保存科技界記憶并且共享出來的意識,采集工程的初心就實(shí)現(xiàn)了。”張藜說。

在第九個(gè)全國科技工作者日到來之際,第十四次中國公民科學(xué)素質(zhì)抽樣調(diào)查結(jié)果顯示,2024年我國具備科學(xué)素質(zhì)的公民比例達(dá)到15.37%;基本具備科學(xué)素質(zhì)的公民比例為44.07%,人口規(guī)模達(dá)4.4億,為國家創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)一步夯實(shí)勞動力基礎(chǔ)。

“科學(xué)史是一個(gè)非常好的通識教育抓手,采集工程通過梳理歷史發(fā)展的過程,對公民科學(xué)素質(zhì)提升、價(jià)值觀塑造,將起到一份不可替代的作用。”張藜說,“科技界前輩智慧與品格的結(jié)晶,可以啟發(fā)年輕一代崇敬科學(xué)家,推動科學(xué)領(lǐng)域的突破與創(chuàng)新,這與新質(zhì)生產(chǎn)力培養(yǎng)的宗旨高度契合。”(記者李牧鳴 盧剛)

編輯:薛海春