首頁>科技>資訊

我國基本具備科學素質的公民比例達到44.07%

人民政協網北京5月30日電(記者 王碩)2025年5月30日全國科技工作者日到來之際,中國科協發布數據顯示,我國公民科學素質實現突破性提高。根據最新抽樣調查,具備科學素質的公民比例達到15.37%,提前一年完成《全民科學素質行動規劃綱要(2021—2035年)》提出的2025年我國公民具備科學素質比例超過15%的發展目標。2024年我國基本具備科學素質的公民比例為44.07%,對應18-69歲人口規模達4.4億(基于第七次人口普查數據),占比超過四成。

開展分級評價 構建起更細致、全面的評估體系

根據《全民科學素質行動規劃綱要(2021—2035年)》對公民具備科學素質的定義,科學素質調查問卷總分100分,

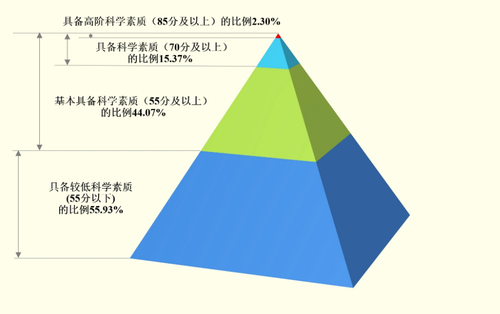

中國科普研究所原所長、中國科學技術大學研究員王挺指出,此前,我國的公民科學素質調查僅判定和分析“具備科學素質”的情況,以70分為界限。“雖然簡單明了,但難以全面反映公民科學素質的真實狀況和發展層次。”而此次調查中開展了“分級評價”,采用“平均分±標準差”的分級方法,按得分數將公民科學素質劃分為“具備較低科學素質”(低于55分)、“基本具備科學素質”(超過55分)“具備科學素質”(超過70分)“具備高階科學素質”(超過85分)四個層次,構建起了一個更為細致、全面的評估體系。

2024年中國公民科學素質調查結果顯示:公民具備高階科學素質的比例為2.30%,具備科學素質的比例為15.37%,基本具備科學素質的比例為44.07%。上述三類人群大致呈現出1:7:19的金字塔式分布。

根據分析,在基本具備科學素質以上的人群中,科學素質平均得分達到68分,大幅超過60分,這意味著對科學的理解和掌握程度較高。

從科學素質的構成維度來看(每個維度按照百分計),基本具備科學素質人群對尊重客觀、理性質疑等科學精神和思想(80分)的掌握程度最好;對觀察、對比、分類、歸納等基本科學方法(66分)理解程度較好;對生命科學、物質科學、數學與信息等基礎科學知識(57分)比較熟悉,能通過各類專業和社交渠道獲取科技信息,具有較強的解決實際問題能力(79分)。

總體來看,基本具備科學素質人群能夠適應時代發展、科學生產生活需要,為經濟社會發展和科技創新提供規模龐大的人力資源基礎,也為公民科學素質持續提升夯實根基。

精準描繪各地、各人群科學素質發展“畫像”

為何要開展分級評價?王挺解釋說,過去通常將得分超過70分定義為具備科學素質,并計算其在公民總體中所占的比例表示一個地區或者一個群體的科學素質水平。這樣的表示方式易于理解,方便比較。但如果把全體公民比作漂浮在水中的巨大冰山,那么具備科學素質人群只是露在水面上的一小部分,而在水面之下有更大山體。

比如,從地區維度來看,分級評價能夠精準描繪各地科學素質發展的“畫像”,各地能夠把握自身在科學素質建設中的優勢與不足,從而制定出更具針對性的提升策略。東部地區可以進一步優化科普資源配置,聚焦前沿科技的普及,推動更多公民向“具備高階科學素質”邁進;中西部地區則可以加大科普教育投入,加強科普基礎設施建設,重點提升“具備較低科學素質”“基本具備科學素質”公民的科學素質,逐步縮小與東部地區的差距。

在人群維度上,分級評價同樣發揮著重要作用。

調查顯示,農村居民和老年人是我國科學素質發展的短板。分級評級能夠深入剖析不同年齡段、不同職業、不同受教育程度人群的科學素質層次水平分布。以老年人為例,在“具備較低科學素質”的人群中,老年群體占據較大比例。這就提示我們,在開展科普工作時,要充分考慮老年人的特點和需求,采用通俗易懂、貼近生活的科普方式,幫助老年人提升科學素質。對于農村居民,結合其生產生活實際,開展農業科技知識科普、健康生活常識普及等活動,增強科普的實用性和吸引力,從而提高農村居民的科學素質水平。

王挺指出,分級評價的結果還能與公民獲取科技信息渠道等相關問題進行綜合研判。

通過分析發現,不同科學素質層級的人群在獲取科技信息的渠道和偏好上存在差異。“具備高階科學素質”的人群可能更多通過專業學術期刊、科研機構活動等渠道獲取信息;而“具備較低科學素質”的人群可能主要依賴電視、廣播等傳統媒體。這就為優化科普傳播渠道提供了依據,科普工作需要根據不同人群的特點,選擇合適的傳播平臺和方式,提高科普信息的覆蓋面和傳播效果。

王挺認為,貫徹新修訂科普法,推動全民科學素質行動,需要以分級評價為基礎,進一步加強科普資源的精準配置。政府部門應根據評價結果,加強國家科普能力建設,將科普資金、人才等資源向科學素質建設薄弱地區和人群傾斜。鼓勵社會力量參與科普事業,引導企業、社會組織針對不同層級人群開展特色科普活動。推動各級各類學校把科普作為素質教育的重要內容,加強科學教育。加強科普內容的創作,針對不同人群不同科學素質層次的需求,開發多樣化、高質量的科普作品,滿足公民個性化的終身學習需求。

中國科普研究所黨委書記龐曉東認為,我國自1992年首次開展公民科學素質調查以來,經歷30余年中國化時代化的實踐探索,測評體系體現了從“知識普及”邁向“能力構建”、結合人文社科強化價值引領、反映前沿技術對公民的影響、服務公民科學素質建設成效顯著等特征,已構建了中國特色的公民科學素質測評體系,形成了以科學素質監測評估推動科普事業發展的有效模式,下一步將進一步加強測評的針對性和指導性,提供數智時代的中國答案。

編輯:馬嘉悅