首頁>兩岸>臺海人物

做中國學問 做堂堂正正的中國人——寫在錢穆先生誕辰130周年之際

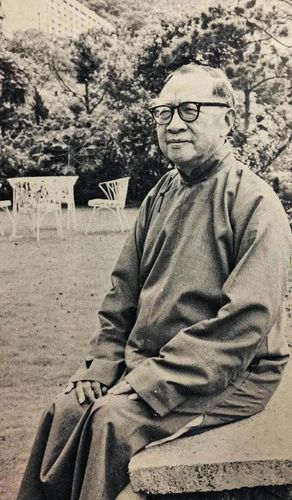

錢穆

中國學問就是中國文化學問,堂堂正正的中國人就是認同中國文化的中國人。錢穆先生一生都在做中國學問,號召做堂堂正正的中國人,總結和弘揚中國文化精神、中國歷史精神、中國民族精神和中國學術精神,稱得上是20世紀中國學術文化巨人。

今年是錢穆先生誕辰130周年。錢穆先生出生在江蘇無錫蕩口鎮南延祥鄉七房橋,一個吳文化深厚的江南水鄉。錢穆先生1990年8月30日于臺北辭世。他在《晚學盲言》一書中寫道:“余生前清光緒末,在無錫南鄉七房橋一小村莊,是年臺灣割讓于日本。及余年過七十,乃搬遷來臺。以今日所居臺北士林外雙溪,較之八十五年前所誕生之嘯傲涇上七房橋,雖然是兩個世界,漠不相同。然而在此兩個世界中,亦顯然有以不變者闕為我之存在,存在八十五年前之無錫七房橋者是我。存在于八十五年后臺北外雙溪者,仍是此我。我之一生由幼至老亦幾全變。然我心自知有一未變者,即我其人。”讀書、教書、寫書,相伴錢穆先生一生,鑄就不變的中國心、文化情。

錢穆先生一生始終把自己做學問、教學生的人生與國家和民族的前途與命運聯系在一起。1971年7月,錢穆先生在臺北演講:“我之生年,在前清光緒乙未,即《馬關條約》臺灣割讓日本之年。我之一生,即常在此外患紛乘,國難深重之困境中。民國元年,我即在鄉村小學教書。我之稍有知識,稍能讀書,則莫非因國難之鼓勵,受國難之指導。我之演講,則皆是從我一生在不斷的國難之鼓勵與指導下困心衡慮而得。”錢穆先生在《中國歷史研究法》一書中,強調治史要以“世運興衰”“人物賢奸”為出發點和歸宿。“自能培養出一番對民族國家之愛心,自能于民族國家當前處境之關切。”1953年錢穆先生在《宋明理學概述》一書的自述中寫道:“數十年孤陋窮餓,于古今學術略有所窺,其得力最深者,莫如宋明儒。雖居鄉僻,未嘗敢一日廢學。雖經亂離困厄,未嘗敢頹其志。雖名利當前,未嘗敢動其心。雖或毀譽橫生,未嘗敢餒其志。雖學不足以自成立,未嘗或忘先儒之矩矱,時切其響慕。雖垂老無以自靖獻,未嘗不于國家民族世道人心,自任以匹夫之有其責。”從錢穆先生的演講和自述中,可以感受到,不管世道如何變化,不變的是錢穆先生的中國心、中國人的天道。

錢穆先生臨終前留下兩大遺愿,一是歸葬故里,二是學術思想成果完整回到大陸。1992年錢穆先生骨灰歸葬蘇州太湖邊;2011年,我擔任九州出版社總編輯期間,錢穆先生全集(新校本)由九州出版社在大陸完整正式出版,完成了錢穆先生學術思想完整回到大陸的遺愿。組織編輯出版錢穆先生全集(新校本)是我從事出版工作30年、擔任九州出版社總編輯15年,從事兩岸文化交流工作20年,做得最飽含中華文化深情的一件事。在大陸完整出版錢穆先生全集,是一項非常復雜艱巨的工作,但在其中,我深深體會到,兩岸同胞對中國文化的熱愛,對錢穆先生的敬意,對兩岸關系的善意。同時,錢穆先生的做中國學問、做堂堂正正的中國人的情懷激勵著我,承受各種壓力,順利完成錢穆先生全集在大陸的出版。在組織編輯出版錢穆先生全集的日子里,我常常會想起1986年6月9日,錢穆先生在臺北寓所素書樓,為臺灣中國文化大學史學研究所博士班授課,也是他告別杏壇的一課,留下的寄語:“你是中國人,不要忘了中國,不要一筆抹殺自己的文化。做人要從歷史求源,在大時代的變化里肩負起維護中國歷史文化的責任。”錢穆先生的“中國人不愛中國,則是無天理”“說中華民族國家文化該久遠存在的,那才是中國人良心中之天理”,更是時時給我力量,我完成了一項對得起中國文化、對得起兩岸關系發展、對得起一個知識分子良知的工作。

錢穆先生因父親早逝家貧,高中沒有畢業,18歲起在無錫當了10年半小學教師;8年中學教師,其中在廈門集美學校1年、無錫省立第三師范學校4年、蘇州中學3年。1928年遭遇妻歿、兄亡、兒殤三喪。1930年開始在大學任教,先在燕京大學任教1年。1931年任教于北京大學歷史學系并兼清華大學課程。1938年任教于西南聯大。1940—1948年應邀任教于武漢大學、浙江大學、四川大學、廣州華僑大學、江南大學等多所大學。在任教中學、大學同時,刻苦研究學術,1923—1930年完成學術著作《先秦諸子系年》;1928年完成《國學概論》一書;1930年6月,錢穆先生在顧頡剛先生主編的《燕京學報》發表成名作《劉向歆父子年譜》。20世紀初,以康有為的《新學偽經考》《孔子改制考》為代表的今文學家,認為漢代古文經典是劉歆偽造的,不可信,錢穆先生的《劉向歆父子年譜》一書,推翻了劉歆偽造《左傳》《毛詩》《尚書》的說法,此后,人們重新認識并重視中國古文經書。

解決了中國經學史上今古文經的重大問題,錢穆先生成為有重要貢獻的考據學家。1930年,傅斯年代理北京大學歷史學系主任,為了引進人才,他想到了顧頡剛,并發出邀請,請顧先生回北大歷史學系任教。因為傅顧二人在史學理論上的爭勝,導致在中山大學共事時,產生矛盾,鬧得不歡而散。顧頡剛先生拒絕了傅斯年先生的邀請,但是傅先生、顧先生和錢先生之間還有情誼,顧先生向傅先生推薦了任教燕京大學的錢先生。傅斯年先生佩服錢穆先生的《劉向歆父子年譜》和學術功力,很快同意聘請錢穆先生任教北大歷史學系。錢穆先生在北大任教期間,常常被傅斯年先生邀請出席宴會,作為《劉向歆父子年譜》的作者,得意地介紹給客人。錢穆和傅斯年成為考據史料學派的同道。1935年錢穆先生出版《中國近三百年學術史》,該書是在北京大學講授中國近三百年學術史課程的講義。1940年錢穆先生出版在北京大學講課講義基礎上完成的重要著作《國史大綱》。

抗日戰爭勝利后,錢穆先生開始中國文化的學術研究,并逐步建立自己的學術文化體系。1948年錢穆先生出版第一本關于中國文化史的著作《中國文化史導論》,對文化學作了系統論述;1950年出版《文化學大義》,匯編錢穆先生1950年在臺灣省立師范學院連續四次八小時的講演,對文化學作了更深入的論述,錢穆先生認為:當前無論中國問題,乃至世界問題,無不由文化問題產生,故無不需由文化問題來解決。錢穆先生還堅信:“文化學”一門,此后必將為學術思想中一主要科目;1968年出版《中華文化十二講》一書,錢穆先生定義了什么是文化:什么叫文化?簡言之,文化既是人生,文化是我們“大群集體人生”一總和體,亦可以說是此大群體集體人生一精神的共業。此一大群集體人生是多方面的。如政治、經濟、軍事,如文學、藝術,如宗教、教育與道德等皆是。綜合此多方面始稱做文化。故文化必有一體系,也可說文化是一個機體。

錢穆先生認為,文化具有完整性,人類群體生活的復雜和多樣性,因為文化的存在而調和成一體,中國文化最偉大精神也在于調和。中華文化養育下的海峽兩岸同胞,當然也應該發揚中華文化的調和精神,尤其是在歷史、民族、社會、學術方面更應該多加以調和,有情勝無情。

在香港創辦新亞書院,錢穆先生希望“上溯宋明書院講學精神,旁采西歐大學導師制度,以人文主義教育宗旨溝通世界文化”。錢穆先生希望通過中西文化溝通解決世界存在的危機和矛盾。文化的調和與溝通是當今我們面對世界和兩岸應有的中國態度。

錢穆先生在1968年出版的《中華文化十二講》一書的序言中寫道:“文化非一成不變,必從其歷史演進中分別探究其隨時因革損益,以見其全體系之進向與其利弊得失長短輕重之所在。”文化是不斷發展變化的,海峽兩岸分隔76年,生活方式、工作方式、政治方式出現不同變化,文化也在各自傳承中不斷創新,但是我們必須明確:中華文化的根脈始終相連,錢穆先生、唐君毅先生、徐復觀先生、馮友蘭先生、梁漱溟先生、熊十力先生等都是優秀代表。1949年以后,大陸與臺灣的文化成就都是中華文化的成就,兩岸同胞都為中華文化作出了新的貢獻。

錢穆先生認為歷史文化力量是中國統一的重要力量。1986年,錢穆先生92歲,3月,應臺北《聯合月刊》約請,發表《丙寅新春看時局》一文,“我是研究歷史的,我更看重歷史的傳統文化精神。我所說的和平統一,是根據我一生鉆研歷史對傳統文化的了解,這是我們的民族性。將來的中國,不論由誰一政府來領導,我認為如果此政府違背了歷史文化傳統文化的民族性,恐怕都難以成功。這個原則,應是可信又可預知的。”

錢穆先生一生都在做中國學問,為中華文化留下1700萬字的著述,他是一個堂堂正正的中國人,中華文化史會永遠記住——錢穆先生。

(作者系國臺辦干部培訓中心原主任王杰)

編輯:實習生 徐曉會(輔導老師:李敏杰)