首頁>要聞>熱點

抗日烽火的墨香見證

“日本投降矣!”

這是1945年8月15日的《大公報》頭版頭條。五個超大號的宋體字和一個感嘆號,震撼人心。

1945年8月15日《大公報》。(本文圖片除署名外均為受訪者提供)

我們仿佛能感受到,80年前的今天,這份在當時中國具有重要影響力的報紙,是如何向四萬萬同胞報道當日世界最重要消息的。

不久前,位于北京市東城區左安門護城河畔的角樓圖書館,舉辦了一場“‘烽火記憶·墨香見證’——紀念抗戰勝利80周年珍稀報紙收藏展”。一張張報紙記錄了從九一八事變到抗戰勝利的全過程:1931年9月21日《中華畫報》對九一八事變的報道,1937年7月8日《世界晚報》對七七事變的報道,1937年8月24日《救亡日報》的創刊號,1945年8月10日至11日《新華日報》連發三期的號外……

這些在抗日烽火中出版的報紙雖已泛黃,但白紙黑字的記錄從未模糊。今天,我們比任何時刻都更理解和讀懂了那個年代報人之熱血與擔當。

觀眾用手機記錄歷史的一幕。(朱耀坤攝)

“展出的這些報紙原件,每一份都是不可多得的歷史見證。”報紙藏家范光永說,許多報紙是在極端困難的環境下出版的,甚至因缺乏紙張用桑皮紙替代,在遭遇空襲時轉移至防空洞繼續編印。“觀眾可以近距離觀察當年報紙的排版風格、印刷質量等細節,感受戰時新聞出版的艱苦。”

展覽吸引了不少觀眾前來觀展。(朱耀坤攝)

“這些跨越時空的報刊,標記著一個民族對自身歷史的持續思考和紀念。”中國人民大學新聞學院教授鄧紹根說,“它們歷經戰火紛飛,紙張已經泛黃變脆,但其中蘊含的歷史信息與精神力量卻歷久彌新。透過這些報紙,我們可以看到在面對民族存亡危機時,中國各黨派、各階層人民如何超越分歧,結成抗日民族統一戰線。可以看到中國軍民如何在裝備劣勢的情況下,以血肉之軀筑起保家衛國的鋼鐵長城。”

《天亮了》

文章借用杜甫的詩句“劍外忽傳收薊北,初聞涕淚滿衣裳。卻看妻子愁何在,漫卷詩書喜欲狂”,寫出了抗戰勝利后的普天同慶

1945年8月15日,《大公報》甫一出街,民眾便爭相搶購、閱讀,奔走相告勝利的喜訊。

其實,早在8月10日,日本將投降的消息即傳開。《大公報》總編輯王蕓生為了迎接日本投降消息的到來,親自到排字房與刻字師傅研究字體、字號,制作了5個前所未有的超大的鉛字和感嘆號。這便是呈現給讀者的非常醒目的標題——“日本投降矣!——答復四國接受規定條款,今晨七時四國首都同時正式宣布”。

鄧紹根解讀,雖然這是一條“預知”的消息,但必須在新聞事實發生后才能刊發,“是每一位報人迫不及待向經歷14年苦難的中國人道出的一句感嘆。”

“這張報紙,我不止一次在紀錄片里看到過。”集報愛好者史曉航長時間駐足在《大公報》版面前,“這一天,中國人盼了太久、太久。”

當日,《大公報》還配發社評《注意善后救濟工作》,開篇即指出日本投降后,最急迫的是善后救濟工作,第一時間呼吁關注戰后滿目瘡痍中的民生疾苦,體現了報紙的社會責任感。

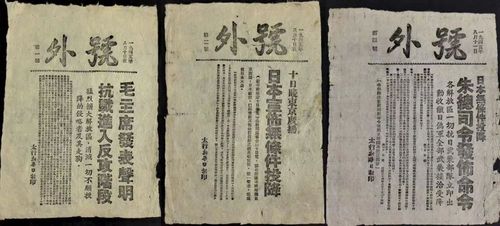

展廳里最醒目的,是《新華日報》的三張號外——1945年8月10日至11日,新華社從延安發出3篇電文:“毛主席發表聲明 抗戰進入反攻階段”“日本宣布無條件投降”“朱總司令發布命令”。

1945年8月10日至11日,《新華日報》連發三期號外:“毛主席發表聲明”“日本宣布無條件投降”“朱德總司令發布命令”。受訪者供圖

1945年7月26日,中美英三國聯合發布《波茨坦公告》,敦促日本政府立即無條件投降。8月6日和9日,美軍先后在日本廣島、長崎投下兩顆原子彈。8月8日,蘇聯對日宣戰,向日本關東軍發起猛攻。次日,毛澤東發表聲明《對日寇的最后一戰》,號召“中國人民的一切抗日力量應舉行全國規模的反攻”。

“連發三張號外,是敦促日本無條件投降。”鄧紹根介紹,新華社是最早接收到“日本無條件投降”消息的,隨即播發電文。在重慶發行的《新華日報》當晚刊發號外。

新華社研究院高級編輯萬京華向記者講述了新華社報道抗戰勝利消息背后的故事。

1945年8月10日,日本政府發出乞降照會,表示接受《波茨坦公告》。

這天傍晚,時任新華社副社長吳文燾還沒走進新聞臺的窯洞,就聽到總領班李光繩高喊:“快看,是啥?”只見抄報紙上一連串英文“急電”,“日本投降了!”的英文單詞出現在眼前。緊接著路透社播發消息:日本天皇已經接受盟國條件,宣布投降。吳文燾等再查合眾社報道,也有類似簡短消息。

于是,他飛快走出窯洞,趕往社長博古的住處。當時新華社和《解放日報》在一起工作,博古是新華社社長兼《解放日報》社長。不巧,博古外出,吳文燾迅速撥打了毛澤東的電話。

吳文燾向毛澤東報告了日本投降的消息,毛澤東第一句話就說:“噢,那好啊!”毛澤東囑咐新華社有新情況繼續匯報。

不久,博古從棗園打來電話,要吳文燾在電話機旁等候中央指示。約在半夜時分,棗園傳來朱總司令簽名的第一號命令:勒令敵偽向八路軍、新四軍投降,我軍應即進占所有城鎮、交通要道,實行軍事管制。新華社當即以“新華社延安十日電”向全國廣播。

“勝利了!陪都各式人等驚喜交集,狂歡徹夜!”鄧紹根說,8月10日晚,重慶一片歡騰。

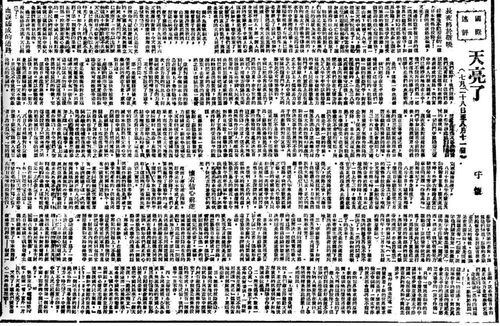

8月12日,在《新華日報》主持“國際專欄”的喬冠華,以“于懷”為筆名發表了名篇《天亮了》:

“無邊的歡呼淹沒了這一個山城,抗戰了八年一月零三天的中國人民,終于把這一天抗出來了,想起中國人民在這八年當中所忍受的艱難和困苦,顛沛和流離,死亡和災難,誰能禁抑得住心頭的歡欣……如今戰爭結束了,苦難到了盡頭,他們怎能不發出衷心的歡呼?”

喬冠華用筆名發表了名篇《天亮了》。

文章借用杜甫的詩句“劍外忽傳收薊北,初聞涕淚滿衣裳。卻看妻子愁何在,漫卷詩書喜欲狂”,寫出了抗戰勝利后的普天同慶。

8月14日深夜,新華社新聞臺又收到幾家西方通訊社和塔斯社的電訊,稱日本天皇將發布投降詔書,于15日中午廣播,正式宣布無條件投降。大家驚喜不已,譯電員很快譯出電稿,立即報告博古,并轉報黨中央、毛主席和八路軍延安總部。

8月15日清晨,新華社對外播發了一條急電:(新華社延安十五日八時急電)據路透社倫敦十五日電稱:“阿特里(即艾德禮)首相于午夜廣播:日本業于今日(十四日)投降。”當天20時,新華社又發急電:朱德總司令致南京日軍最高指揮官岡村寧次,命令他所指揮的一切部隊向我方投降,并分派代表至指定地點接受我軍命令。

在連續播發抗戰勝利消息和朱總司令命令的同時,新華社、《解放日報》還對延安各界熱烈歡慶抗戰勝利的活動進行了報道。記者海稜在一篇新聞特寫中形象地描述了延安城內當時的盛況:

“日皇宣布無條件投降的消息傳出以后,全市轟動,萬人歡騰,街上張燈結彩,彩旗飄揚……晚間,東南北各區到處舉行火炬游行。霎時,鼓樂喧天,無數火炬照亮了山嶺河畔……”

《我們做不做亡國奴呢?》

民族的生死關頭,報人們以筆為槍,喚醒民眾抵御侵略

“不要以為還未臨到了本身,他的野心,并不只吞并了東三省,他早已有了吞并全中國的野心,今日不齊心抵御,最近的不遠,一定會使你成了亡國奴隸……”

展廳里,1931年9月21日《中華畫報》的社論《我們做不做亡國奴呢?》,將九一八事變后,民族的生死關頭,報人們以筆為槍,喚醒民眾抵御侵略的決心躍然紙上。

1931年9月21日《中華畫報》九一八事變的報道。

在抗日戰爭時期,報紙成為傳遞戰爭信息、激發民眾愛國熱情、宣傳抗日救亡思想的重要媒介。報人們及時報道戰爭進展和戰況,積極傳播抗日救亡思想,激發了民眾的愛國熱情和抗戰決心。

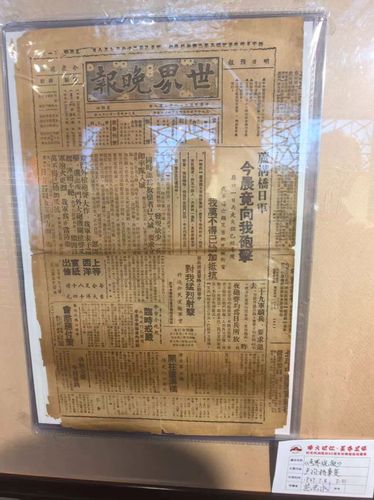

“盧溝橋日軍 今晨竟向我炮擊——藉口一日兵走失但已經尋獲 我軍傷亡頗眾有鄉民被斬首 我萬不得已始加抵抗”。這是1937年7月8日《世界晚報》的頭版頭條。報道稱:“日軍在盧溝橋開炮,我方因炮火猛烈,不得已正式抵抗”,截至發稿前,“雙方軍隊仍在對峙”。

1937年7月8日《世界晚報》對盧溝橋事變的報道。(記者強曉玲 攝)

《世界晚報》是我國著名報人成舍我于1924年在北京創辦的報紙。范光永說,這是七七事變后第一時間由事發地報紙刊發的當日新聞,“格外珍貴”。

“這篇報道不僅是首次向公眾揭露七七事變真相的歷史性文本,更成為點燃全民抗戰情緒的導火索。”鄧紹根認為,它在信息封鎖中撕開缺口,推動輿論從“局部事件”認知轉向“民族存亡之戰”認知,為全面抗戰的動員奠定了至關重要的民意基礎。

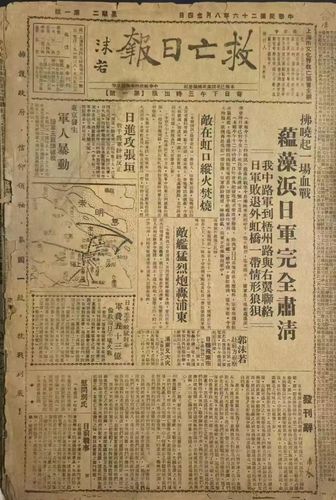

展廳里,一份在戰火中誕生的報紙格外醒目:1937年8月24日《救亡日報》創刊號。報頭題寫:沫若。報眼上編委會名單群星閃耀:巴金、王蕓生、茅盾、章乃器、鄭振鐸等,這是在七七事變一個月后,由上海文化界救亡協會主辦的報紙。

在戰火中誕生的1937年8月24日《救亡日報》的創刊號。

鄧紹根介紹,報紙創辦時,經國共協商,由雙方派出人員并共同提供經費,郭沫若任社長,夏衍任總編輯。其內容側重文藝,以多種形式宣傳抗日救亡,介紹前線戰況。

“我們堅決主張全國文化界人士立即團結起來,以筆為槍,揭露暴敵罪行,激勵同胞抗戰到底。”1937年10月,《救亡日報》發表了郭沫若、茅盾等200余位文化人士的聯名宣言——《文化界一致抗戰宣言》,要求釋放政治犯、開放言論,“文學藝術必須成為抗戰的號角,作家應深入戰場和民間,記錄民眾苦難與戰士英勇,摒棄風花雪月之作”。

盡管《救亡日報》社隨戰事不斷遷徙至廣州、桂林等地,并在1941年2月28日被國民黨勒令停刊,但其不少有影響力的報道,今天讀來依然灼心。

1937年11月8日《松江被炸目擊記》中,記者夏衍實地報道松江遭日軍無差別轟炸,平民死傷逾千的慘狀,記載“車站積尸如山,河水為赤”。這篇報道被《新華日報》等多家報紙轉載,推動國際紅十字會開展調查,成為記錄南京大屠殺前日軍暴行的證據。

1938年4月7日《臺兒莊大捷特刊》中,獨家刊載李宗仁部隊戰報,配發戰地照片,如日軍遺棄武器等,駁斥日方“主動轉移”的謊言。這些內容使得《救亡日報》的發行量激增至5萬份,美國《時代》雜志等也曾援引其報道。

1938年1月,因連載《周恩來論抗戰新階段》,呼吁國共合作,該期報紙被國民黨下令扣押,但中共地下黨組織各地散發油印本擴大影響力。這段歷史曾在汪精衛的日記中有所呈現。

鄧紹根說:“這份由中共地下黨領導的報紙,在國民黨的多次勒令停刊聲中艱難生存,但它統一抗戰的聲音從未斷絕。”

這些泣血文字,是中華民族將悲憤化為不屈斗志的證明。

1932年1月5日,《大公報》開辟“國難痛史一頁”專欄,揭露九一八事變后“日軍在東省兇殘橫暴之一斑”。抗日戰爭全面爆發后,《大公報》全力投入抗戰宣傳,并決心“和日閥撕拼”,一直“打到使日本服輸認錯,悔過自拔”,“變更國策,放棄侵略”為止。

1937年11月,日軍占領上海,隨后于12月14日宣布,自次日起對在租界內出版的報紙,實行新聞檢查。《大公報》拒絕送檢,宣布自15日起自行停刊,并在社論中稱:“我們是中國人,辦的是中國報,一不投降,二不受辱”“我們是中華子孫,服膺祖宗的明訓,我們的報及我們的人義不受辱”。

抗戰期間,堅決不在日偽區辦報的《大公報》六遷報館。“平津淪陷,它遷上海;上海淪陷,再遷至武漢、重慶、桂林……臨別上海前,《大公報》發表了《暫別上海讀者》和《不投降論》。”鄧紹根說。

1941年12月日軍占領香港,港版《大公報》隨即停刊,并在停刊社論中引文天祥的名句“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”自勵。

鄧紹根說,抗戰期間《大公報》《救亡日報》等一路轉戰各地,始終堅持“不受辱、不受日本檢查”,為新聞文化抗戰做出表率。

展覽中,1938年7月2日《譯報》的版面上,美國記者John Gunther(約翰·甘瑟)采寫的“第八路軍具有第一流的戰斗力”的報道引人駐足,副題寫道“是國軍完整而不可或缺的一部”。

1938年7月2日《譯報》版面上,美國記者John Gunther(約翰·甘瑟)采寫的“第八路軍具有第一流的戰斗力”的報道。

《譯報》是1937年12月9日由夏衍、梅益等人在上海法租界創辦的純翻譯性日報,是“孤島”時期中共地下黨在上海的重要輿論喉舌。鄧紹根介紹,《譯報》創刊后首月發行量即達數千份,后因日偽勢力干涉于12月20日停刊。1938年1月21日更名為《每日譯報》復刊,增設自編新聞,并系統刊載毛澤東《論持久戰》等中共重要文獻,成為當時上海最具影響力的抗日報刊之一。

“我是隨同第一批撤離這座首都城市的外國人、登上美國炮艦‘瓦胡’號的。我們撤離這座城市時所看到的最后一個景象,是在南京下關江邊,沿著城墻,有一群約300個中國人,正在被集體槍決,而江邊早已‘積尸過膝’。這種瘋狂的場面,在南京陷落后的這幾天,已成為這個城市特有的景象……當今天我們從下關挹江門沖出來時,我發現我們一行人不得不從堆積高達5英尺厚的尸體上走過去,而這些尸體早已被經過城門的日軍卡車和炮車碾過多遍了……”

1937年12月15日《芝加哥每日新聞》頭版,美國記者斯蒂爾《日軍殺人盈萬》的這篇報道,是第一篇向世界揭露日軍南京大屠殺的英文報道。隨后,《譯報》編譯刊發了《日軍殺人盈萬》等西方記者關于南京大屠殺的目擊實錄,將日軍的滔天罪惡暴露于中文讀者面前。報道一出,上海租界群情激憤,游行如潮,港版《大公報》迅速轉載,日方震怒施壓卻未能扼殺這正義之聲。

“斯蒂爾同時兼任美國《太陽報》《每日郵報》的特約記者,這篇報道同時刊登在這兩家報紙上,震驚了世界。”鄧紹根說,《芝加哥每日新聞》是美國當時有重要影響力的報紙,抗戰期間派遣多名記者深入中國前線,揭露日軍暴行,關注國共關系,同時批評國民黨腐敗。他們向國際輿論發出支持中國抗戰的聲音,也讓世界看清了真相,為后來的“飛虎隊”援華乃至更廣泛的支持,種下了道義的種子。

“人民喉舌、抗戰號角”的紅色報紙

“中央了解國內外情況,有許多來源,但主要還是靠《解放日報》和新華社”

“立即收繳在華日軍全部武裝”。

展覽中,1945年9月17日的《解放日報》頭版,這篇社論刊登在顯要位置。同一版刊登的“日軍破壞投降協議,破壞武器焚燒倉庫”的新華社報道揭露了日軍不肯按期投降,負隅頑抗的惡劣行徑。

《新中華報》《解放日報》《晉察冀日報》《新華日報》《中國工人》……展柜里的一張張或鉛印或油印的泛黃的報紙,讓我們看到了中國共產黨領導下的紅色報刊,激勵中華兒女的必勝決心與民族自信。

1937年七七事變第二天,《新中華報》刊發《中國共產黨為日軍進攻盧溝橋通電》,指出:“全中國的同胞們!平津危急!華北危急!中華民族危急!只有全民族實行抗戰,才是我們的出路!”

1935年11月25日,中央紅軍到達陜北后,中華蘇維埃共和國中央政府機關報《紅色中華》在瓦窯堡復刊。萬京華介紹,1937年1月29日,為適應西安事變后全國抗日民族統一戰線的新形勢,《紅色中華》改名為《新中華報》。1941年5月16日創刊于延安的《解放日報》,是由《新中華報》與《今日要聞》合并出版的第一份中共中央機關報。

延安時期,毛澤東曾對《解放日報》、新華社宣傳報道工作給予充分肯定:“中央了解國內外情況,有許多來源,但主要還是靠《解放日報》和新華社。”

抗戰烽火中,新華社在延安先后與《新中華報》《解放日報》一起,發揮“人民喉舌、抗戰號角”的作用,為抗戰勝利作出了重要貢獻。

1937年7月12日,新華社播發《從軍事觀點上來觀察盧溝橋事》,指出:日寇的目的是“截斷平漢路,以達其武力占據平津,并以此為進攻山西并吞華北的據點”,進而“滅亡中國”。此后新華社受權播發的毛澤東《抗日游擊戰爭的戰略問題》《論持久戰》等重要文獻,對指導全國人民抗戰產生了巨大影響。

1937年,美國記者埃德加·斯諾多次在延安采訪毛澤東,其中《論持久戰》的科學預見性被斯諾稱為“窯洞里的預言”。鄧紹根說:“當時,《論持久戰》的不同版本在全國乃至世界范圍都影響很大,其蘊含的軍事智慧對抗戰最終勝利起到非常大的作用。”

“在抗日戰爭中八路軍開始第一個大勝利”,1937年9月29日,《新中華報》刊登“平型關戰役勝利”的消息。這是華北戰場上中國軍隊主動尋殲敵人的第一個大勝仗,打破了日軍不可戰勝的神話,鼓舞了全民士氣,提高了共產黨八路軍的威望。

萬京華說:“抗戰期間,我抗日將士英勇殺敵和全民抗戰的事跡,通過新華社播發的電文廣泛傳播。這些報道,對促進全民族團結抗日,激勵全國軍民的抗日斗志發揮了積極作用。”

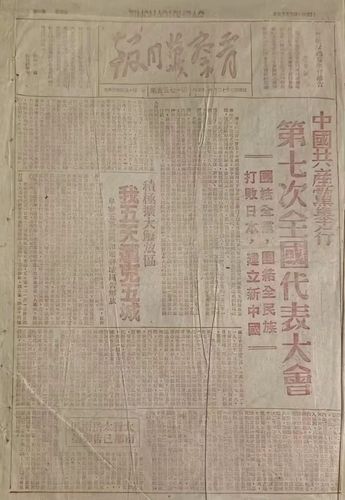

展覽中,一張全版“套紅”的《晉察冀日報》,刊登了中國共產黨第七次全國代表大會的消息,“積極擴大解放區,我五天連克五城”的大標題昭示著抗戰的不斷勝利。

刊登了中國共產黨第七次全國代表大會消息的《晉察冀日報》。

另一張《晉察冀日報》上,全文刊登了毛澤東的《論聯合政府》。這是毛澤東在中共七大上的政治報告,文中說:“我們要和全國人民團結起來。不管什么階級,什么政黨,什么社會集團或個人,只要是贊成打敗日本侵略者和建設新中國的,我們就要加以聯合。”

“《晉察冀日報》的‘游擊辦報’是非常有名的。”展廳里,展品最多的《晉察冀日報》是我黨晉察冀解放區機關報。鄧紹根說,“八匹騾子辦報”是最為人熟知的故事。當時,《晉察冀日報》社長兼總編輯鄧拓為了保證報紙正常出版,在敵寇追擊掃蕩、將報社視為“眼中釘”的情況下,果斷決定減輕輜重,最終將全套印刷設備濃縮到“八匹騾子”即可裝下,大大方便了轉移辦報的需求。

在艱難的環境中,《晉察冀日報》與敵周旋10年,在紙筆的抗日戰場上,記錄日軍暴行,鼓舞軍民士氣。

《新華日報》是我黨在第二次國共合作期間,在國民黨統治區公開出版發行的報紙。1938年1月11日創刊于武漢,同年10月25日遷至重慶出版。在周恩來的親自領導下,《新華日報》團結全國抗戰力量,鞏固民族統一戰線,發表正確救亡言論,討論救亡實際問題。周恩來重視報刊宣傳工作,他說,“筆戰是槍戰的前驅,也是槍戰的后盾”。

1939年5月,在日軍無差別大轟炸下,重慶各大報館均遭到破壞。國民黨以各報困難為由,要求各報停刊,共同出版《重慶各報聯合版》。

展廳里,一張1939年6月16日《重慶各報聯合版》就是最好的例證。

為了能使報紙順利發行,周恩來要求國民黨當局不能利用各報出《聯合版》之機,取消《新華日報》等報紙,且必須確定《聯合版》期限。他還致信國民黨,聲明一旦條件允許,《新華日報》立即復刊。

果然,國民黨頑固派并未遵守《聯合版》僅限一個月的規定,遲遲不讓各報復刊。經過艱苦斗爭,《新華日報》于1939年8月13日恢復獨立出版發行。

“沒有槍炮,但螺絲釘、一袋糧,同樣是射向敵人的子彈。”全民抗戰中,群眾的力量不容小覷。展覽中,一份紙張粗糙卻意義非凡的《中國工人》吸引了觀眾的目光。這份由中共中央職工運動委員會于1940年2月7日創辦的報紙,用最貼近工人的質樸語言,講述著他們支援前線、建設根據地的壯舉,其中還有對支援抗戰的先進個人的表彰。

《中國工人》和根據地類似的報刊,讓人民意識到,抗戰偉力就蘊藏在自己手中。鄧紹根說:“全民抗戰,‘全民’二字的分量,由此可見,它以通俗語言將抗日思想播撒到基層。”

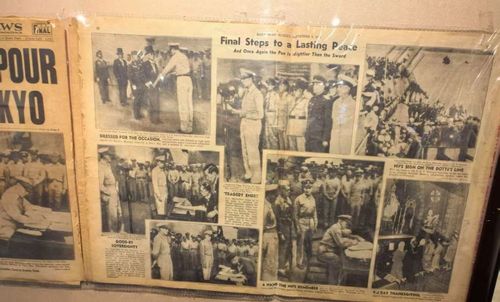

日本于1945年8月15日正式宣布無條件投降后,9月2日成為另一個重大的歷史節點。這一天,日本投降的簽字儀式于美國戰列艦“密蘇里”號上舉行。《大公報》記者朱啟平在“密蘇里”號上見證了日本投降儀式,隨后撰寫了長篇通訊《落日》:

“我聽見鄰近甲板上一個不到二十歲滿臉孩子氣的水手,鄭重其事地對他的同伴說:‘今天這一幕,我將來可以講給孫子孫女聽。’這水兵的話是對的,我們將來也要講給子孫聽,代代相傳。”

在這張記錄著重要歷史時刻的報紙前,史曉航說:“要讓年輕一代記住這段歷史,理解我們的幸福生活來之不易。”

9月2日日本投降的簽字儀式于美國戰列艦“密蘇里”號上舉行。展廳中的美國《每日新聞》報紙記錄下了這一瞬間。記者強曉玲攝

從1931年九一八事變日本發動侵華戰爭,到1937年七七事變全民族抗戰開啟,再到1945年日本最終投降、抗戰勝利,中華民族走過了一條14年抗戰路,這也是近代以來,中國人民第一次在反抗外來侵略的戰爭中取得的完全勝利。正如《落日》最后寫道:“舊恥已湔雪,中國應新生。”

“希望人們可以從這些凝固國土淪喪之痛的報紙上感受國家強大的真正意義。”中國報業協會集報分會副秘書長孟繁茂說。

展廳里,一棵被特意設計的“和平樹”上,掛滿了抗戰時期的老照片。行人走過,樹上的照片隨風搖曳,仿佛在告訴人們:“勿忘歷史,是為了更好地珍愛和平。”

(記者強曉玲 楊淑君 相關資料來自《新華通訊社史》(第一卷) 素材整理:徐嘉露 朱耀坤 屈琰茹)

編輯:彭子鈺